ドコモの生物多様性プロジェクト

ドコモの生物多様性プロジェクト

ドコモの生物多様性プロジェクト

ドコモの生物多様性プロジェクト

column

1992年、リオの地球サミットが開催された年に鹿児島県が「屋久島環境文化村構想」を策定しました※1。哲学者の梅原猛さん、ノーベル化学賞を受賞した福井謙一さんをはじめ、様々な分野の専門家が屋久島に足を運び、屋久島の自然と向き合い、島の人たちと語り合う中から、「屋久島にとってこれから重要なのは共生と循環。」という考え方が自然と生まれ、この構想の基本に据えられたという話を伺いました。

縄文杉(屋久島) 写真:環境省

構想策定に関わった委員の皆さんが政府に働きかけ、それが日本の世界遺産条約締結につながり、翌年1993年に屋久島は日本の最初の世界自然遺産として登録されました。さらに屋久島での議論がヒントとなり、1994年に策定された日本の最初の環境基本計画で、共生と循環は参加、国際的取組と共に全国計画の大事な柱に位置づけられました。

2010年には、愛知県名古屋市で生物多様性条約COP10が開催されました。ここで生物多様性に関する新たな世界目標、愛知目標が合意されました※2。日本からの提案を受けて2050年の長期ビジョンには「自然と共生する世界(living in harmony with nature)」が掲げられました。2週間の会期の最終日深夜に愛知目標が採択された瞬間、会場にいた私は、「屋久島という現場で生まれた考え方が世界の目標になった。大切な考え方は会議場ではなく、地域の現場から生まれてきたものだ。」と感じました。

愛知目標では、2020年までの10年間のミッションとして「生物多様性の損失を止める、そのための緊急の行動をとること」をあげ、具体的な20の行動目標が決められました。そこには地球上の陸域の17%以上、海域の10%以上を保護地域等により保全することや、絶滅危惧種の絶滅の防止などの目標が位置づけられました。また、日本の里山里海のように農林漁業などの生産活動が行われている場所での人と自然のより良い関係の回復を目指したSATOYAMAイニシアティブを日本政府と国連大学が共同で提案し、政府、国際機関、研究機関、企業、NGOなど多様なセクターの協働により活動を進めていくためにSATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ(IPSI)が発足しました※3。

※2 環境省生物多様性ウェブサイト「戦略計画2011-2020と愛知目標

※3 SATOYAMA INITIATIVE

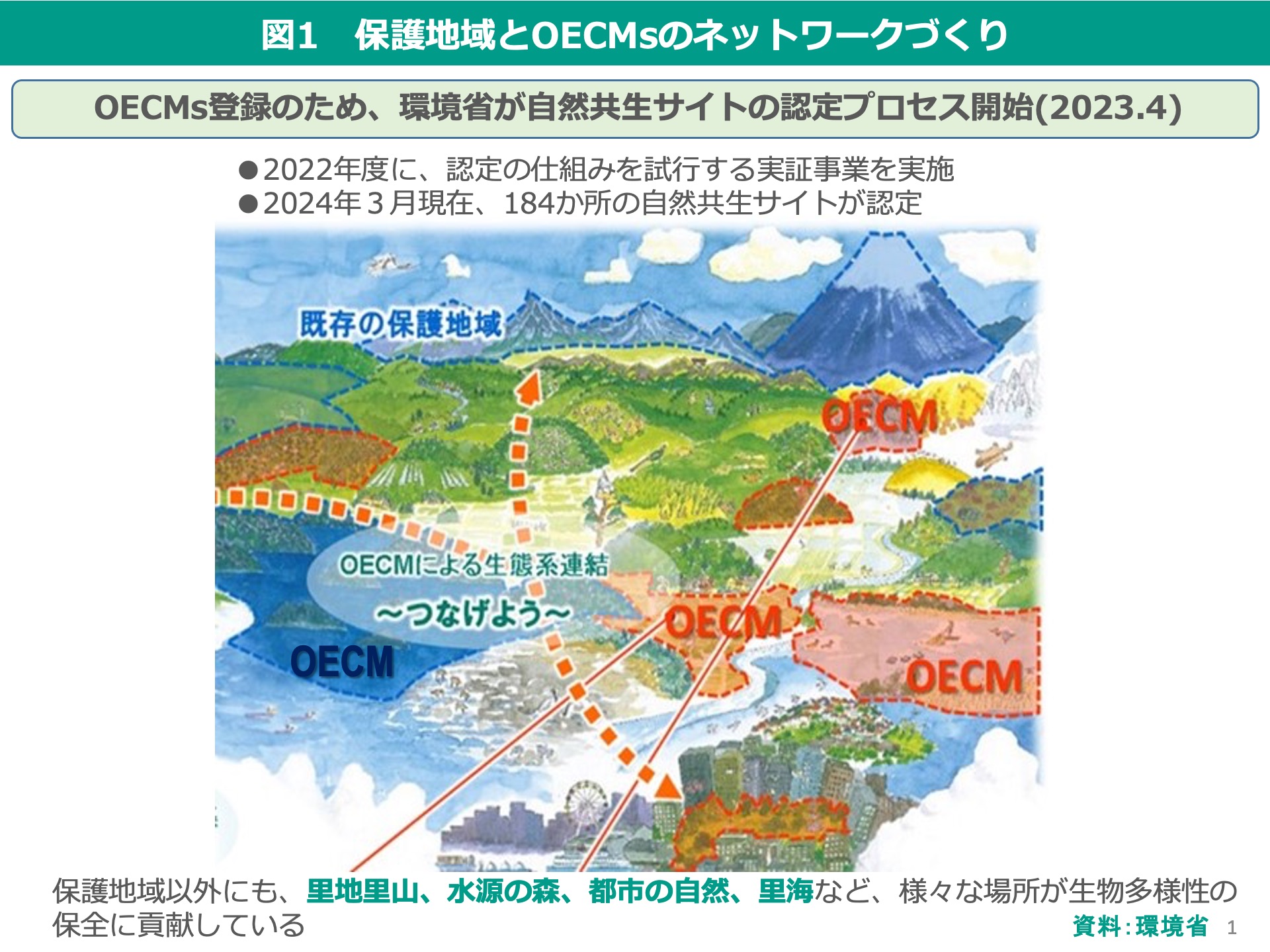

2022年12月にモントリオールで開催された生物多様性条約COP15で12年ぶりに生物多様性に関する新たな世界目標、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されました※4。COP10で採択された愛知目標に続き、2050年の長期ビジョンには「自然と共生する世界」が掲げられました。10年間のミッションは、愛知目標では「生物多様性の損失を止めること」があげられましたが、今回の2030年ミッションでは、「損失を止めるだけでなく、流れを逆転させて、自然を回復の軌道に乗せること」を求めています。この考え方は広くネイチャーポジティブと呼ばれ、今後の政策や地域の現場での活動の重要なキーワードとなりました。そして、23の行動目標の中で大変注目されたのが目標3(30by30目標)で、2030年までに陸域と海域の30%以上を保護地域とOECMs(保護地域以外の生物多様性保全に資する地域Other Effective area-based Conservation Measures)によって保全するという非常に野心的な目標です。OECMsには、市民団体や地域の協働によって保全されている里山里海、鎮守の森、企業の水源の森、工場やビルの敷地内の緑地など、法制度に基づく保護地域ではないけれども生物多様性保全に資する様々な地域が対象となり得ます。

2023年4月から30by30目標の達成、OECMs登録の促進のため、環境省は、民間や自治体の取り組みを通じて生物多様性の保全が図られている区域を「自然共生サイト」として認定する仕組みを開始し、2023年度前期・後期あわせて全国184か所の自然共生サイトが認定されました※5。認定を受けたのは、企業、市民団体、自治体、協議会など様々な団体であり、面積も1,000ha以上から1ha未満と大小様々であり、また、山岳部の森林から里山、都市内の緑地、沿岸の里海まで、実に多様なタイプの生態系が対象となっています。まさに「みんなでつくる自然共生サイト」と言えます。自然共生サイトが拠点となって、様々な自然や生態系がネットワーク化され、そこに関わる多くの人々のつながりも強まっていくことが期待されます(図1)。

図1 保護地域とOECMsのネットワークづくり 資料:環境省

※4 環境省生物多様性ウェブサイト「昆明・モントリオール生物多様性枠組み」

※5 環境省「自然共生サイト認定サイト一覧」

知床連山と100平方メートル運動地 写真:知床斜里町観光協会

1970年代後半、知床では開拓跡地の土地を開発業者から買い戻し、原生の森の再生をめざした「しれとこ100平方メートル運動」が開始されました。日本のナショナルトラスト運動のひとつです。その知床は、2005年に世界自然遺産に登録されます※6。「流氷がもたらす豊かな海の生態系と原生的な陸の生態系、その相互関係が支える貴重な動植物」をテーマに世界遺産候補地として推薦しました。そこで日本では初めて海域が推薦区域に含められました。この海域は地元の基幹産業である漁業にとって大切な場所です。漁業者の皆さんは世界遺産に登録されると漁業活動が規制されてしまうのではないかと大変、心配しました。最終的には、持続的な漁業の営みと豊かな海の生態系保全を両立させるという方針を打ち出すことで、世界遺産登録につながりました。漁業者の皆さんと話し合いを重ねる中で、強く印象に残っている言葉があります。「自分たちは知床の海の豊かさと同時に怖さを肌身を通じて感じている。だから知床の自然を守る大切さは誰よりも分かっているんだ。」という言葉です。知床では、森や川や海の生態系を回復させるための取り組みが進められています。知床の自然をより良い状態に回復させることができた時に自然だけでなく地域の人たちの暮らしや営みが今よりも輝きを増す、そんな将来をめざしたい、漁業者の皆さんの言葉を聞いてそう強く思いました。

こうした考え方も大切にしたネイチャーポジティブ実現のための活動が、全国各地の現場で地域の特徴を活かしながら多くの人たちの協働で進められていくよう期待しています。

執筆者

渡辺 綱男

(一財)自然環境研究センター

生物多様性の取り組み

PROJECT

ドコモグループならではのICTや社員の力で、

全国で生物多様性保全の取組を進めています。

お客さまや地域のみなさまと、

保全活動や連携施策を実施しています。