ドコモの生物多様性プロジェクト

ドコモの生物多様性プロジェクト

ドコモの生物多様性プロジェクト

ドコモの生物多様性プロジェクト

column

神戸市 2004年9月 撮影者:田村和也氏(株式会社 里と水辺研究所)

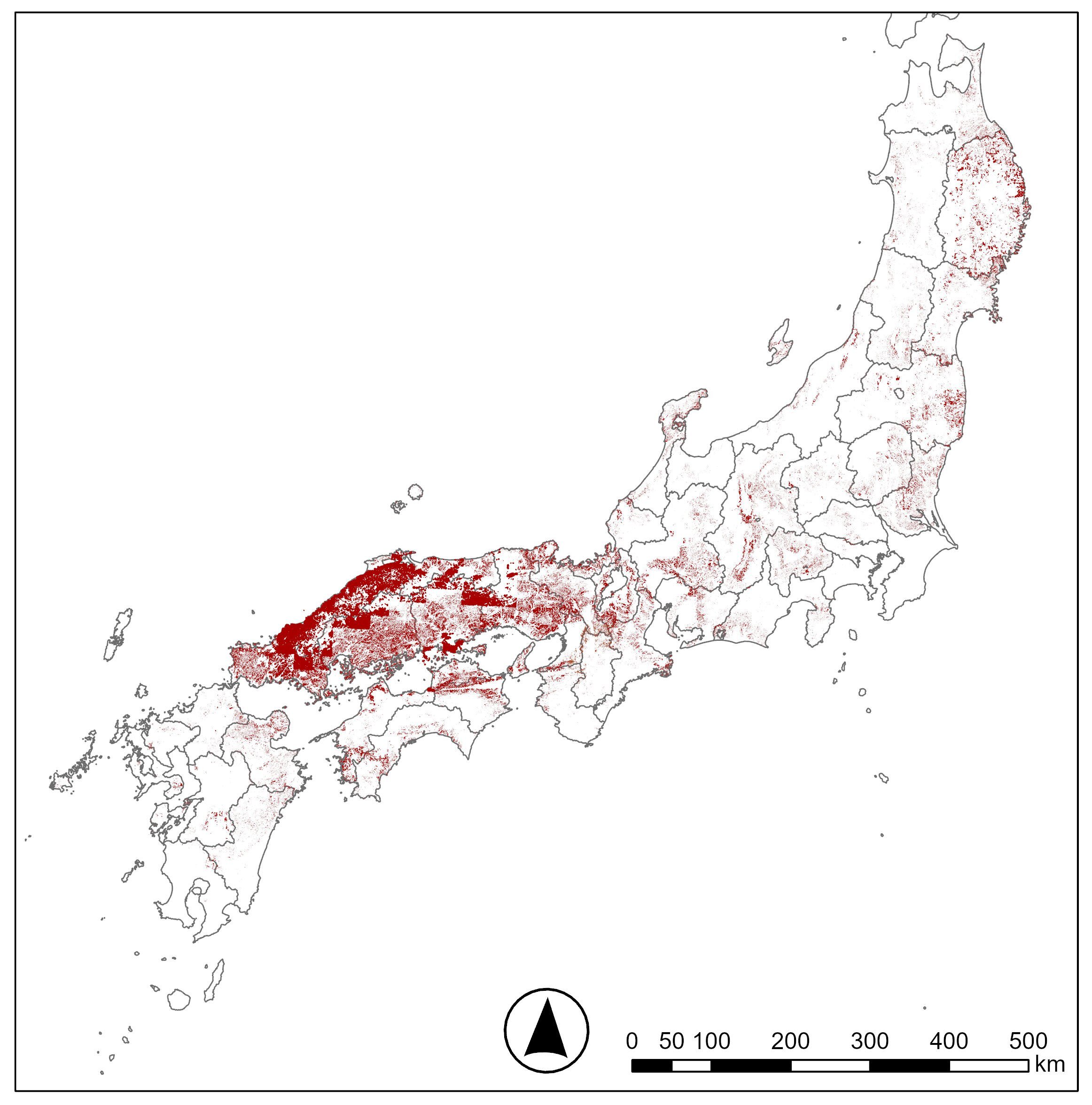

高度経済成長期後の1980年代、アカマツ林は全国に広がっていました。

1980年代のアカマツ林の分布

環境省生物多様性センター「第2回・第3回 自然環境保全基礎調査の1/50,000現存植生図」GISデータを利用し、浅見佳世(常葉大学)が作成した。(https://www.biodic.go.jp/vg_map/one-to-fifty-thousand/index.htm)

地域により広がりに差が⾒られますが、では、アカマツ林はどのような条件下で⾒られたのでしょうか。切り⼝は三つ、空間、時間、⼈です。

⼀つ⽬の切り⼝「空間」で捉えてみましょう。アカマツは本来、崖や岩場のような⼟壌が浅く乾燥気味の⼟地や、逆に⽔分が多くじめじめとしている湿地に⽣育しています。いずれも⽇当たりは良いのですが他の植物が苦⼿とする、劣悪な環境条件に耐えて⽣育しています。ただ、そのような⽴地は限られていて、図1に⽰されたような広い分布にはなり得ません。

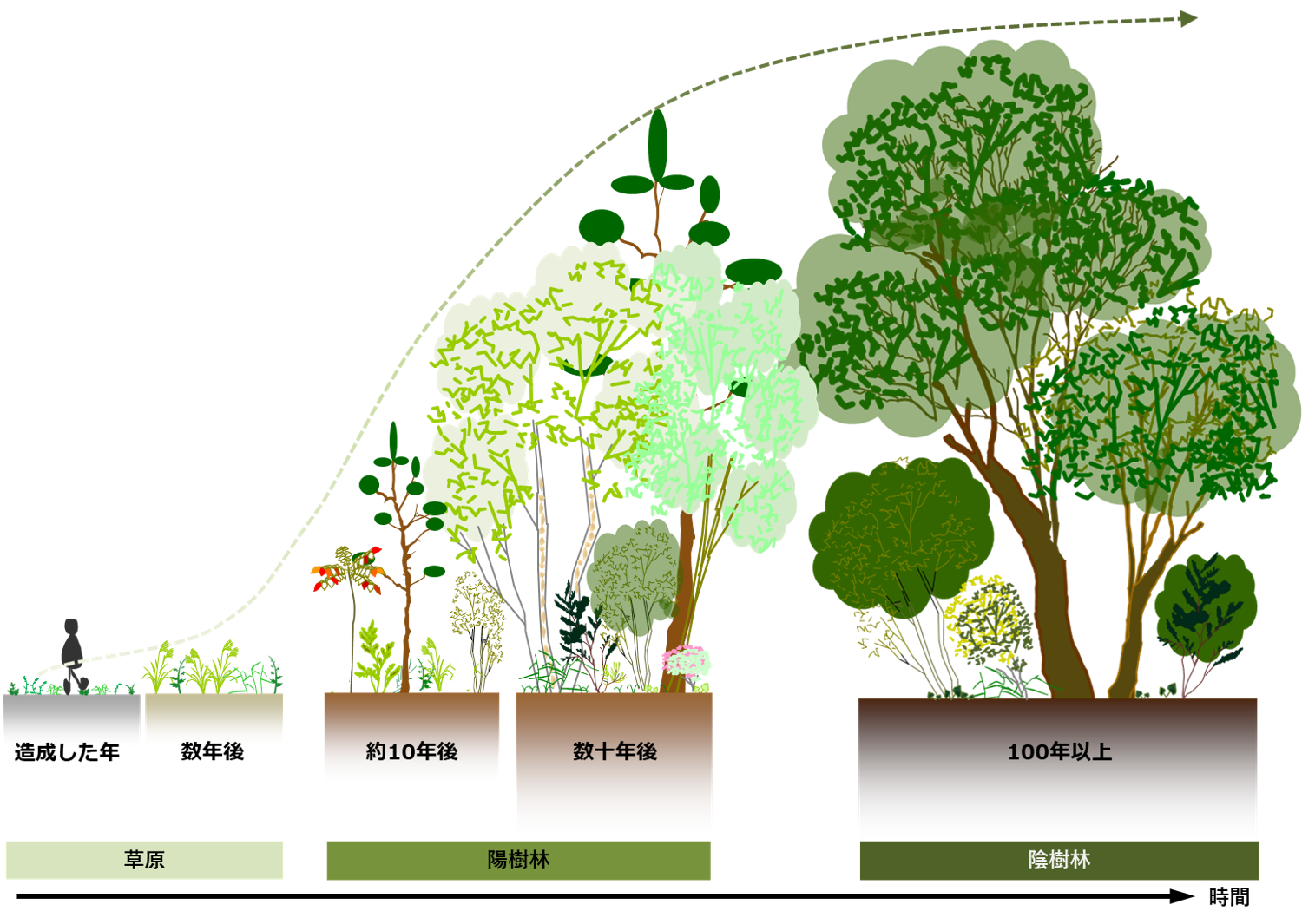

そこで、⼆つ⽬の切り⼝「時間」の流れの中で捉える⾒⽅が重要となります。造成されたばかりの空き地(裸地)には植物はまだ⽣えていませんが、草むしりも草刈りもせずに放置すると、1年後には草が⽬⽴つようになり、低⽊林・⾼⽊林を経て、数百年もすると鎮守の森のような⽴派な林へと変わっていきます。このように時間の経過と共に種が⼊れ替わっていくことを植⽣遷移といい、植物の種類によって、植⽣遷移のどの段階で現れるかが異なります。アカマツは太陽の光を⼗分に受けることができる環境で⽣育が良い反⾯、他の植物の影では新しい個体は⽣育できません。このような性質をもつ樹⽊のことを陽樹と⾔い、アカマツはこの陽樹の代表選⼿です。アカマツなどの陽樹が優占する林(陽樹林)は植⽣遷移の途中段階に現れます。しかし、時間がたち他の植物が茂ると林内は薄暗くなり、もはやアカマツは⽣育できなくなります。

植生遷移の進み方(イメージ図)

ここで三つ⽬の切り⼝「⼈」が関わってきます。かつてアカマツは⼈の⽣活と密接に結びついていました。例えば、幹は⺠家の建材、枯葉や枯枝は煮炊きの燃料、燃えた後の⽊灰は農地の肥料など、暮らしの中で多⽅⾯に利⽤されていました。また、⽡や陶磁器の製造や製塩における燃料、墨の原料など、産業においてもマツは⽋かせません。森を伐開すると遷移がリセットされ、伐採跡地から陽樹林への遷移が再開されます。燃料や建材を得るために繰り返し⾏う伐採がアカマツ林の成⽴を促してきた訳です。

平安時代まではアカマツ林の分布は限られていて、落葉広葉樹の陽樹であるコナラやクヌギの優占する林が広がっていました。しかし、鎌倉時代には利⽤価値の⾼いアカマツ林が優勢になります。江⼾時代になると、⼭は⾃給⾃⾜のための糧を得る場にとどまらず、副業としての⽣産品(畳表,笠など)づくりのために無制限に燃料や肥料を収奪する場へと変容していきます。物づくりは農作業後の夜に⾏われるため灯りが必要となり、アカマツは、脂を多く含む根株まで利⽤されました。

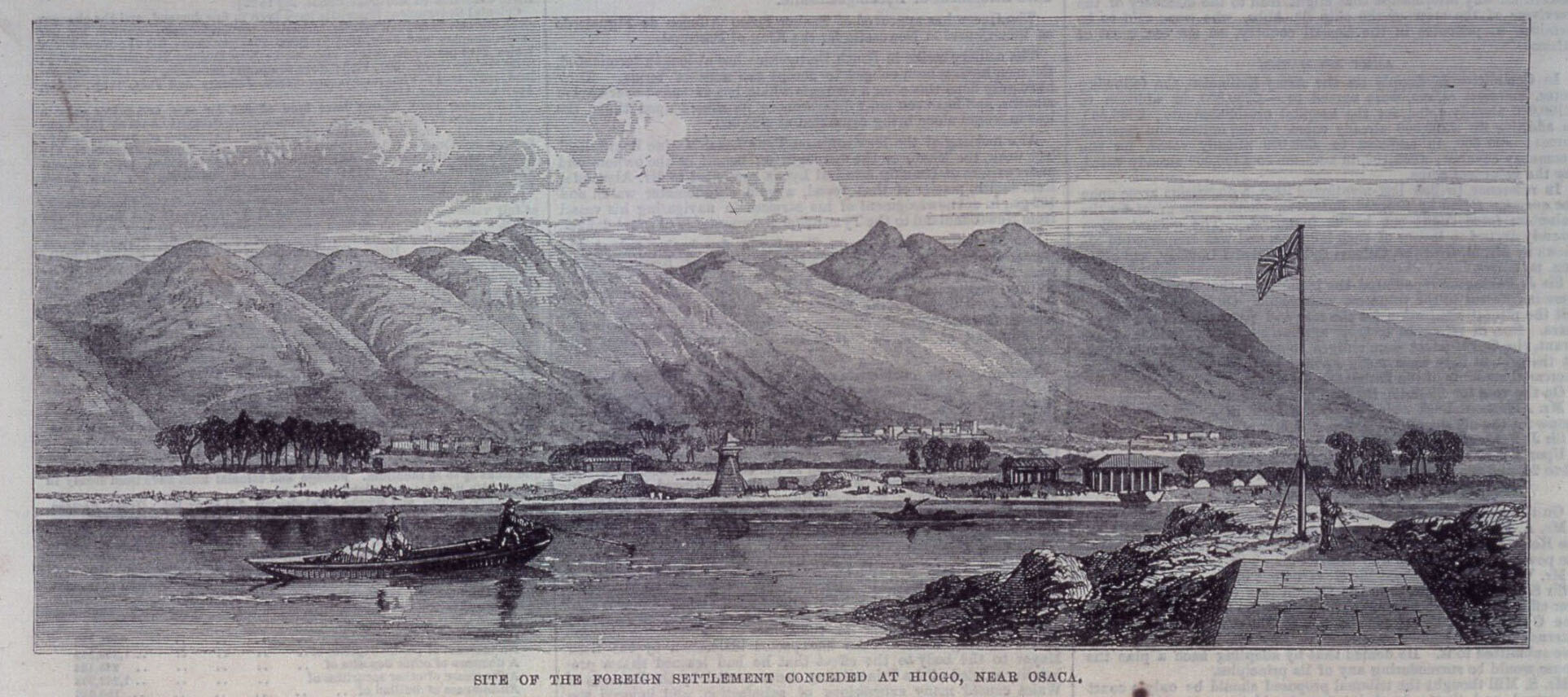

根こそぎ掘り取るともはや林は成⽴できず荒地が広がります。表⼟が流失し、植物の定着は困難となります。特に、⾵化して砂になりやすい花崗岩や砂礫で構成される段丘堆積物などが広がる地域では尾根を中⼼に⼟砂が流出し、⼀度バランスが崩れると植⽣遷移は進むどころか逆⽅向に進みます。つまり、アカマツ林からアカマツの低⽊が疎らに⽣える状態、草しか⽣えていないような荒地、そしてほとんど植物の⽣えていない「はげ⼭」へと遷移は退⾏します。江⼾時代から明治時代にかけては、このような「はげ⼭」が拡⼤した時代でした。

ハゲ山のようだった明治初期の六甲山

出典:神戸市立博物館蔵「イラストレイテッド・ロンドンニュース1868年3月28日号」

(https://www.kobecitymuseum.jp/collection/detail?heritage=365218)

しかし、明治時代半ばに起きた⼤⽔害を契機に森林の伐採が本格的に規制され、⼤規模な植栽が始まりました。図1に⾒られる全国的なアカマツ林の分布は、植栽からおよそ100年を経て、荒廃した⼟地がアカマツ林にまで回復した状況を⽰していて、かつてはげ⼭だった花崗岩や段丘堆積物流紋岩が広がる地域に多く⾒られます

植栽により森が回復した現在の六甲山

神戸市 2011年9月 撮影者:田村和也氏(株式会社 里と水辺研究所)

神戸市 2004年9月 撮影者:田村和也氏(株式会社 里と水辺研究所)

現在、写真のような美しいアカマツ林を⾒る機会はあまりありません。理由は⼆つです。

⼀つは、化⽯燃料の利⽤に伴い薪炭林が不要となったことです。伐採されなくなったことで植⽣遷移が進み、陽樹林であるアカマツ林は減る⼀⽅です。

松くい虫被害にあった山

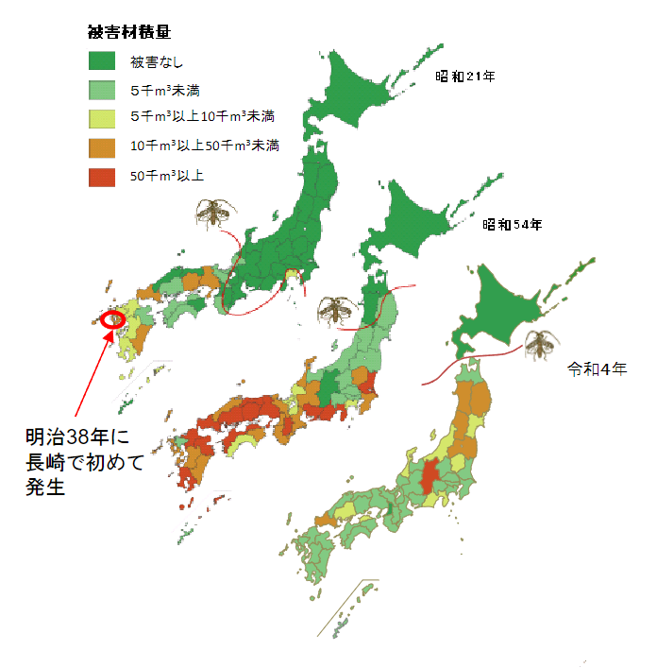

もう⼀つは、北⽶原産の外来⽣物「マツノザイセンチュウ」という線⾍が引き起こす伝染病「マツ材線虫病」の蔓延です。⽇本のマツはこの病気に対する抵抗性が低く、1970年代後半から被害が激増し、アカマツ林は壊滅的な被害を受けました。

松くい虫被害の推移

出典:「松くい虫被害対策について」(農林水産省)

(https://www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/higai/attach/pdf/matukui_R3-21.pdf)(2024年3月26日に閲覧)

崩壊地や造成地などにアカマツが育ち始めたとしても、抵抗性を持たないアカマツではいずれ感染して枯れしてしまうことが予想されます。どうしても守りたいアカマツ林がある場合、なにより「マツ材線虫病」への徹底した対策を継続することが必要です。周辺域まで含めてどのような管理をしていくのか、しっかりとした計画を⽴てて駆除と防除を継続することが重要です。詳しい解説が「マツ材線⾍病にどう対処するか - 防除対策の考え⽅と実践-」という冊⼦に載っています。ぜひご覧ください。

執筆者

浅見 佳世

常葉大学 大学院環境防災研究科

参考⽂献

・千葉徳爾(1991)「増補改訂はげ⼭の研究」349pp.そしえて.

・服部保・南⼭典⼦・浅⾒佳世・⻘⽊京⼦「照葉樹林の基礎情報と歴史」兵庫⾃然研究会報告.5 ︓1-44.

・国⽴研究開発法⼈森林研究・整備機構 森林総合研究所(2022)「マツ材線⾍病にどう対処するか -防除対策の考え⽅と実践-」.

https://www.ffpri.affrc.go.jp/pubs/chukiseika/documents/5th-chuukiseika11.pdf(2024年3⽉14⽇確認)

・⼩倉純⼀(2012)「森と草原の歴史」343pp.古今書院.

・佐々⽊尚⼦・⾼原光・湯本貴和(2011)「堆積物中の花粉組成からみた京都盆地周辺における「⾥⼭」林の成⽴過程」.地球環境.16(2)︓115-127.

・四⼿井綱英・佐野宗⼀ 編著(1973)「松と⼈⽣」297pp.明⽞書房

生物多様性の取り組み

PROJECT

ドコモグループならではのICTや社員の力で、

全国で生物多様性保全の取組を進めています。

お客さまや地域のみなさまと、

保全活動や連携施策を実施しています。