ドコモの生物多様性プロジェクト

ドコモの生物多様性プロジェクト

ドコモの生物多様性プロジェクト

ドコモの生物多様性プロジェクト

column

登場人物

たよう せいくん

自然環境や生き物が好き。スマホゲームも好き。

もり まもる先生

森の生き物の豊かさと守り方を研究中。

野生動物が人間の暮らしや人間自身に被害を及ぼすことを「獣害」と言います。獣害をもたらす野生生物はイノシシのほか、畑の作物を食い荒らすサル、植林された苗を食べてしまうシカなどが代表格です。また、クマによる人間への直接被害がニュースになることも増えてきました。これらの野生生物を「害獣」と呼びます。

農林水産省によると、令和4年度の野生鳥獣による農作物被害はなんと約156億円!そして令和5年度10月までのたった半年間で、全国で180人がクマによる被害を受けているんです。

現代の暮らし以上に、野生生物の住む自然環境と人の住む環境が近かった昔は、日々、獣害との戦いでした。江戸時代にはしし垣(ししがき)と呼ばれる、山と農地との間に垣根や石垣、土塁を張りめぐらし、害獣の進入を防ぎました。

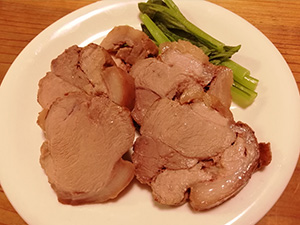

日本では古くから仏教の影響により、肉食を避ける文化が根付いていました。上流階級でその文化は根強く守られましたが、地方によっては野生生物を捕獲し、さまざまな調理法で食べる庶民の文化がありました。

イノシシが多く住んでいるのは里山と呼ばれる、長年人が利用することでさまざまな他の動植物とのバランスをとってきた森林です。イノシシの住みかでもありますが常に人間が出入りしており、時には猟師に狩られ、イノシシの数はバランスが保たれていました。さらに70年前の太平洋戦争後、日本のあらゆる里山で都市開発が行われ、イノシシのすみか自体が無くなっていったのです。

ところが30〜40年前から過疎化によって人口が減り、農林業で使われなくなった里山には果樹や竹などが残され、イノシシなど雑食性の野生動物にとって格好のすみかとなりました。こうして野生生物の数が増えたことで獣害の問題が深刻化したのです。

増えすぎた野生生物を「自然の恵み」として、食べたり素材として活用する取り組みが、いろんな地域で始まっています。

例えば「ジビエ」は、シカやイノシシといった駆除した野生鳥獣の肉のこと。日本でも肉食文化が広がり、最近ではジビエを使った料理を出すレストランが一般的になりました。また地域独自のふるさと納税の返礼品にもなっています。

また、駆除したシカの革を使ったクラフト製品も、新しい地域の産物として開発・販売されはじめています。

執筆者

NPO法人ホールアース自然学校

生物多様性の取り組み

PROJECT

ドコモグループならではのICTや社員の力で、

全国で生物多様性保全の取組を進めています。

お客さまや地域のみなさまと、

保全活動や連携施策を実施しています。