ドコモの生物多様性プロジェクト

ドコモの生物多様性プロジェクト

ドコモの生物多様性プロジェクト

ドコモの生物多様性プロジェクト

column

プロフィール

竹本 沙織

NTTドコモ

サステナビリティ推進室 サステナビリティ推進

生物多様性プロジェクトのドコモの森保全を担当。

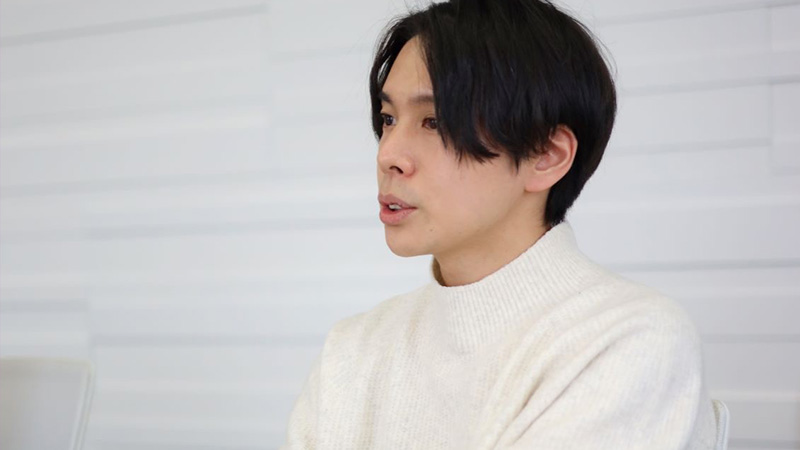

横野 脩也

NTTドコモ

サービスイノベーション部 先進技術推進

先進技術の技術開発とそのモデルづくりに携わる。

松尾 章史

NPO法人ホールアース自然学校

自然共生室

ドコモの進める生物多様性プロジェクトのアドバイザーを担う。

ドコモでは、長年全国のドコモの森で森林保全活動を行ってきました。その森には様々な生物が生息していて、中には絶滅が危惧されるような希少生物もいます。希少性が高い森については、環境省が認定する自然共生サイトにも登録して保全を進めているのですが、今回はそうしたドコモの森を舞台に、希少生物がすみやすい森を作り維持する環境保全ゲーム「もりまもり」を作りました。

竹本:環境問題に興味のある方はたくさんいらっしゃるのに、どう関わっていいか分からないという方が多くて、そういう方向けにドコモの活動に一緒に参加いただき、みなさんの気持ちや行動を後押しできるようなものができないかなと考えていたんです。

そんな時に、技術開発をしているチームから、お声がけをいただいたんです。

横野:そうなんです。

web3やNFTで、個人らしさを証明することができないかと考えていました。生物多様性のプロジェクトで環境保全に取り組んでいると知り、親切な行動や世の中のためになる行動履歴をNFTにして証明することで、環境保全の取組自体が盛り上がるんじゃないかって。また、普段環境のことはあまり知らない方にも、このゲームをきっかけに環境のことにも目を向けてもらえるきっかけになるんじゃないかと期待しています。

竹本:生物多様性保全と一言で言っても、保全するフィールドや対象、そしてそれに関わる人たちによって、課題も打ち手も全く違います。そのフィールドが秘めている可能性や、どんな保全の選択肢があるのかといったことを、専門家であるホールアース自然学校さんにアドバイスいただきながら活動しています。なので、今回の企画でも「現場はオンライン上ですけど」ってすぐに相談しました。

松尾:私はこれまで非常にアナログで現場ありきの環境保全活動を進めてきました。それに対して、もりまもりはその対極にあるものだったので、この企画を聞いた際はすごく驚きましたが、その一方でたくさんの人に環境のことを伝えて考えてもらえるという可能性を感じ、とてもわくわくしました。ゲームの画面や挙動等の制約の中で正しい環境保全を表現するのはとても難しかったです。実際の自然はとても複雑な要素でなりたっていて、単調なアルゴリズムで表現しきれない部分も多かったですね。その中で、人が手を介して影響を与える保全行動については、事細かに開発チームに伝えました。落ち葉は多すぎてもだめだし、少なすぎてもだめなどマニアックな指定をたくさんしたので、開発チームはぽかんとなっていましたね。

横野:そうそう。最初はあまりにこれまで触れ合ってこなかった分野の内容だったので「何言ってるんだろう?」って理解するのが大変でしたが、一緒に企画を進めていく中で気づけばサンショウウオの住みやすい環境に詳しくなっていて、チームの環境知識スキルがあがっていたんです。今では、私も希少生物保護や森のことをもっと知りたいと思うようになりました。まさに、こういう気づきや行動変容が、もりまもりのユーザーにも起こるといいなと期待しています。

竹本:私たちは、コミュニケーションを作る会社です。人と人をつなげることもそうですし、今回はリアル(ドコモの森)とオンライン(もりまもり)をつなぎました。今度は、もりまもりを通して、環境のことをもっと知りたいと思ってくれる方へ情報をつなぎ、さらには現場での環境保全行動などへもつないでいきたいなと思っています。

生物多様性の取り組み

PROJECT

ドコモグループならではのICTや社員の力で、

全国で生物多様性保全の取組を進めています。

お客さまや地域のみなさまと、

保全活動や連携施策を実施しています。