スマホ・ネット安全教室 for family

お子さまのスマホの使い方についてお悩みや不安はありませんか?

お子さまがスマホやネットを上手に使えるようになるために、ご家庭で適切なサポートをするのに役立つコンテンツをご紹介します。

子どもへの上手な伝え方

お子さまをやみくもに叱ったり注意したりするのではなく、行動を促すポイントをおさえておきましょう。

近年、人の行動を科学的に研究し、その法則性を見出す「行動科学」が注目されています。

たとえば、レジに並ぶ列に一定の間隔を空けて足跡をつける工夫もそのひとつ。

足跡マークの上で立ち止まることで、「間隔を空けて並んでください」と言わなくても自然とソーシャルディスタンスを保てるようになりました。

では実際にお子さまに行動を促しやすい伝え方には、どんな工夫があるでしょうか。

下の表を見ながら考えてみましょう。

行動科学に基づく声かけ例

| 行動科学のポイント | 例 | |

|---|---|---|

| 1 | 行動を細かくして伝える | あと5分でゲーム機を〇〇に片付けて |

| 2 | 振り返りを促す | 今日、何時間やっていたのかな? |

| 3 | 自分で決めて宣言させる | あと何分でやめられそう? |

| 4 | 損得を意識させる | 早く止めたら〇〇できるよ |

| 5 | 環境を工夫する | 特定の音楽をBGMとして流す |

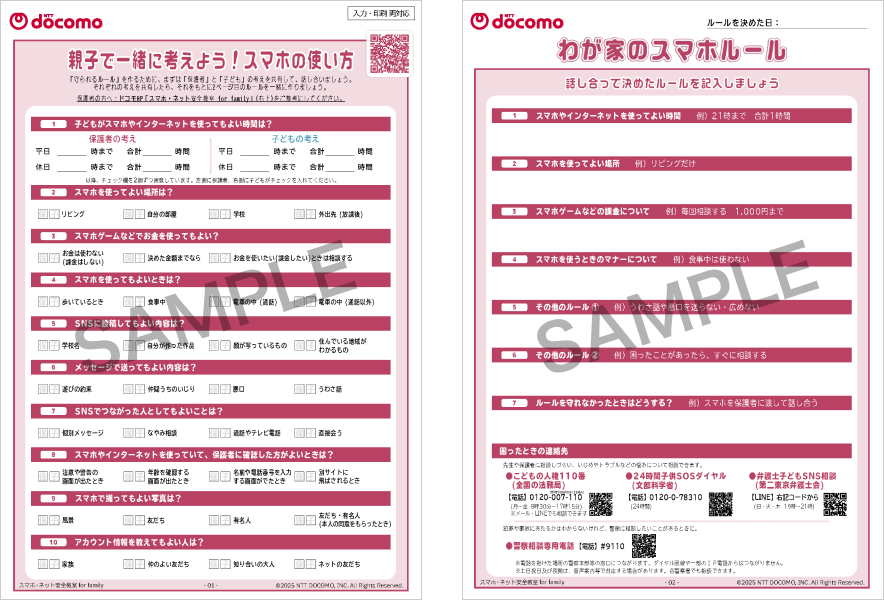

子どもと一緒にルールを作る

お子さまがスマホを使うときには、ルール作りが大切です。

「守られる」ルールを作るには、お子さまがルールの背景について理解することが必要です。

はじめに、スマホの使い方について親子で考えを共有して話し合いましょう。

そのときに便利なのが、「親子で一緒に考えよう!わが家のスマホルール」です。

スマホの使い方に関する質問にそれぞれが回答して、一緒に「理想の使い方」を決めましょう。

親子で一緒に考えよう!わが家のスマホルール(PDF形式:312KB)

子どもとアニメーションで学ぶ

スマートフォンのリスクについて、お子さまが楽しみながら学べるコンテンツをご用意しています。

お子さまにもわかりやすいアニメーションですので、保護者の方と一緒にみることはもちろん、お子さまだけでもお楽しみになれます。

ドコモサステナスクール

ドコモでは、より豊かでサステナブルな社会を創造するために、学校や保護者のみなさまと一緒に将来を担う子どもたちの学びをサポートする教育プログラムを提供しています。