衛星移動通信システム特集(2)

ワイドスターⅢコアネットワークシステムの開発概要

LTE over GSO Satellite コアネットワークシステム 無線リソース効率化

久保 耀介(くぼ ようすけ) 宮﨑 祐哉(みやざき ゆうや)

コアネットワークデザイン部

神谷 陽一(かみや よういち)

ドコモ・テクノロジ株式会社 コアシステム開発部

金子 裕一(かねこ ゆういち)

ドコモ・テクノロジ株式会社 パケットシステム開発部

あらまし

LTE方式をベースとした衛星移動通信サービス「ワイドスターⅢ」が2023年10月にサービス開始した.本サービスを実現するコアネットワークシステムは,LTEサービス提供システムのアーキテクチャ・機能を踏襲している.それにより,既存資産を流用した効率的な機能開発を通して,低廉な利用料金で,LTEと同等なサービスの提供によるユーザ利便性の向上を実現している.本稿では開発効率を重視したシステム設計方針やワイドスターⅡと比較した機能改善ポイントに焦点を当て,それらを実現するためのコアネットワークシステム技術概要を解説する.

01. まえがき

-

ドコモでは,従来「ワイドスター」の名称で衛星移動通信サービスを提供 ...

開く

ドコモでは,従来「ワイドスター」の名称で衛星移動通信サービスを提供しており,通信衛星システムは地上基地局を用いた移動通信サービスでカバーすることが難しい海上や離島などにおける通信インフラ*1としての役割を担っている.ワイドスターは平時の利用だけではなく災害時にも確実にサービス利用が求められる重要な通信サービスである.このため,災害により陸上インフラが寸断された場合にもサービス提供が可能な設備設計となっている.

ドコモがワイドスターのサービス提供を開始したのは1996年3月であり,その際は音声通信の利用のみ可能であった.その後,2000年3月にパケット通信サービスの提供を開始し,2010年4月には通信速度の高速化を実現した後継サービスである「ワイドスターⅡ」の提供を開始した.

そして2023年10月には,ワイドスターⅡの後継であり,よりユーザ利便性の高い衛星移動通信サービスとして,「ワイドスターⅢ」の提供を開始した.

本稿では,ワイドスターⅢのコアネットワーク*2システムの全体像および設備設計思想に加えて,ワイドスターⅡと比較した機能改善ポイントや衛星移動通信サービスを実現するための特徴的な技術要素を取り上げて解説する.

- 通信インフラ:通信インフラストラクチャの略.通信基盤設備を指す.

- コアネットワーク:パケット交換装置,加入者情報管理装置などで構成されるネットワーク.移動端末は無線アクセスネットワーク(*38参照)を経由してコアネットワークとの通信を行う.

02. ワイドスターⅢコアネットワークシステムの設計思想

-

ワイドスターⅢのコアネットワークシステムは,既存資産を最大限活用した ...

開く

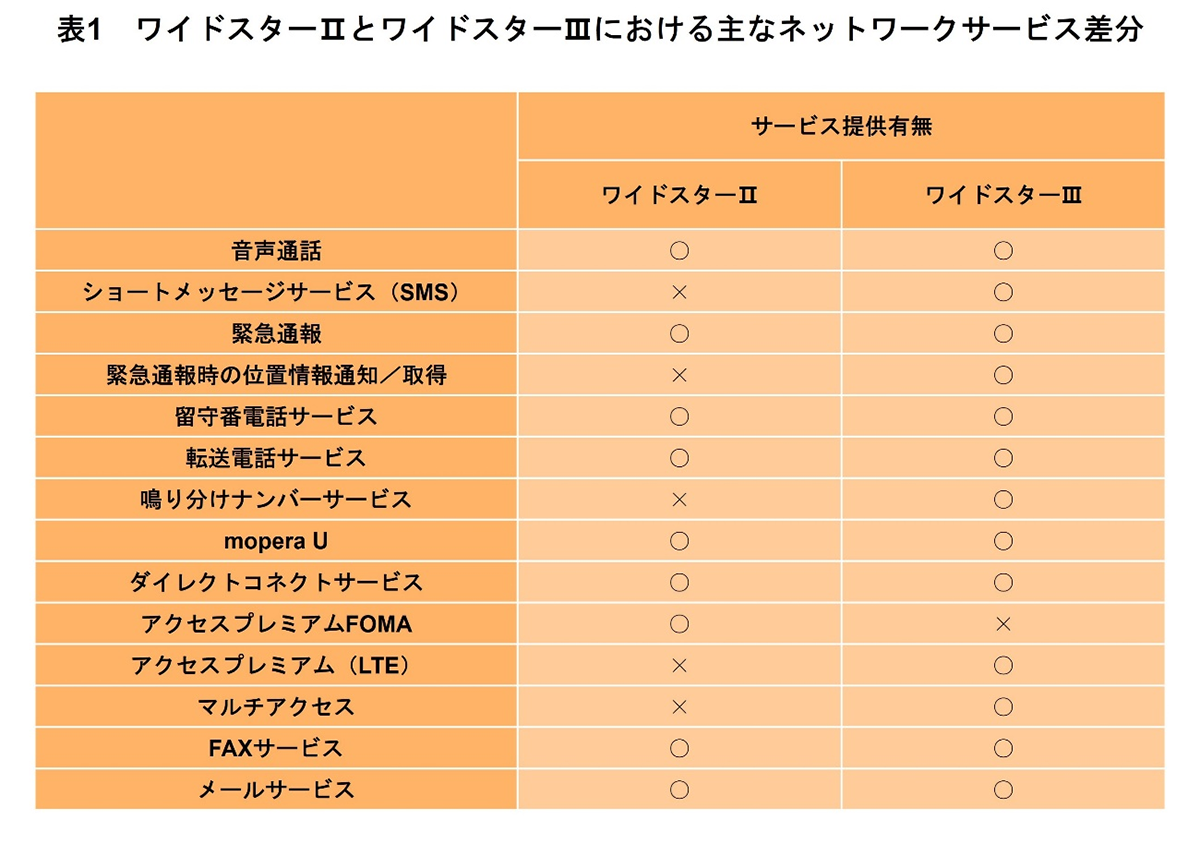

ワイドスターⅢのコアネットワークシステムは,既存資産を最大限活用した効率的なサービス提供を実現しつつ,セルラシステムとの物理的な分離により災害時の重要通信確保を可能としている.

2.1 既存資産を活用したソフトウェア開発による効率的なサービス提供

ワイドスターⅢのコアネットワークシステムは,LTE*3サービス基盤を活用しており,VoLTE(Voice over LTE)*4などの音声サービスを提供するIMS(IP Multimedia Subsystem)*5やLTEデータ通信サービスを提供するEPC(Evolved Packet Core)*6を利用している.ソフトウェアとしては,既存資産を最大限活用しつつ衛星移動通信サービス特有の機能のみを新規に開発することにより,効率的に新規サービスの提供を実現している.

また,LTEサービス基盤の活用方針の下,設備構築工程や保守運用工程における作業をLTEサービス基盤のものと一元化することにより,効率的なサービス提供・維持を可能としている.

2.2 セルラ設備から独立したシステム構築による災害時安定通信の確保

ワイドスターⅢにおけるコアネットワークシステムは,基本的に専用設備として構築されており,セルラ向け設備から独立している.このため,大規模災害時においてもセルラ側の輻輳*7の影響を受けず安定してサービスを提供できる.

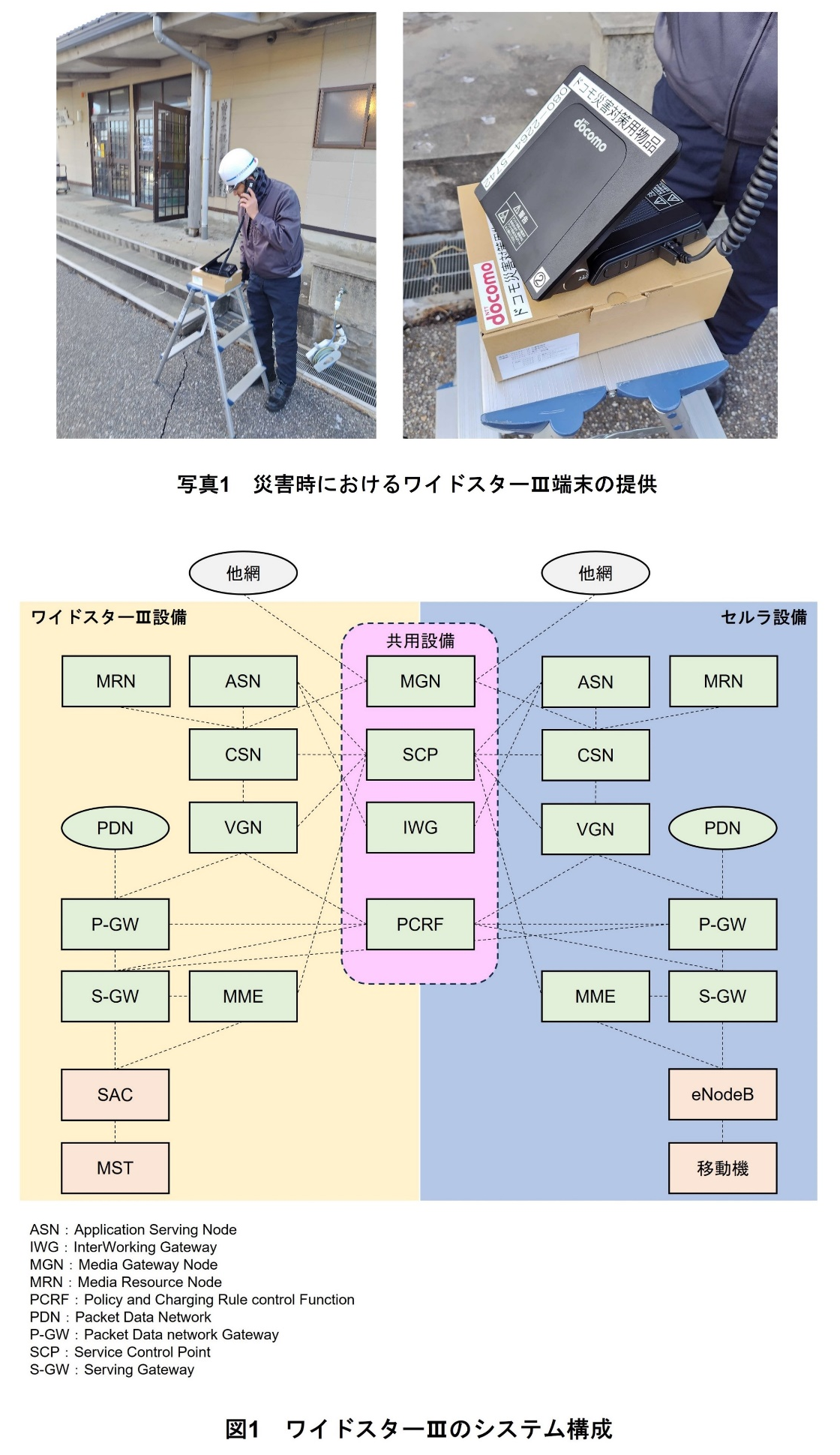

またワイドスターⅢ専用コアネットワークシステムでは,1系統で100%のトラフィックを捌ける設備を複数系統導入し,同時被災リスクを減らすために十分な離隔距離をもった局舎にそれらを分散配置することで,災害時における,より安定したサービス提供を可能としている.2024年1月に発生した能登半島地震で,ワイドスターⅢ端末を提供することで避難所支援を行っている様子を写真1に示す.

ワイドスターⅢにおけるコアネットワークシステムの全体構成を図1に示す.

- LTE:携帯電話の通信規格.

- VoLTE:LTEのパケット通信ネットワークを利用して音声通話を実現する技術.

- IMS:3GPP(3rd Generation Partnership Project)で標準化された,固定電話ネットワークや移動通信ネットワークなどの通信サービスを,IP技術やインターネット電話で使われるプロトコルであるSIP(*21参照)で統合し,マルチメディアサービスを実現させる通信方式.

- EPC:MME(*27参照),S-GW,P-GW,PCRFから構成され,認証,移動制御,ベアラ(*14参照)管理,QoS(Quality of Service)制御といった機能を提供する装置群.

- 輻輳:通信の要求が短期間に集中してネットワークの処理能力を超え,通信に支障が発生した状態.

03. ワイドスターⅡと比較した機能改善ポイント

-

ワイドスターⅢのコアネットワークシステムは,LTEサービス提供システム ...

開く

ワイドスターⅢのコアネットワークシステムは,LTEサービス提供システムをベースとしており,ワイドスターⅡでは未提供だったセルラ向けサービスの一部がワイドスターⅢでは利用可能となっている.例えば,FAXサービスにおいては,G3FAX*8によるリアルタイムなFAXデータの送受信や,鳴り分けナンバーサービス*9の提供によりユーザ利便性が向上している.

3.1 LTEサービス基盤の利用によるサービス性向上

ワイドスターⅡとワイドスターⅢにおける主なネットワークサービス差分を表1に示す.特徴的なネットワークサービス提供差分としては,ショートメッセージサービス(SMS)/音声通話とデータ通信の同時利用(マルチアクセス*10)が可能になったことが挙げられ,衛星移動通信サービスでありつつも一般的なフィーチャーフォンやスマートフォンの利用に近しい利便性を兼ね備えている.また,ワイドスターⅡでは技術的に実現が困難であった緊急通報発信時の緊急機関への位置情報通知機能にもワイドスターⅢでは対応しており,緊急機関における速やかかつ正確な発信者の位置情報把握を可能としている.

加えて,ワイドスターⅡを利用しているお客さまの電話番号を,ワイドスターⅢで利用可能とする(同番移行)ことで,移動衛星通信サービスの移行に際しての利便性を図っている.

3.2 LTEシステム基盤を活用したFAXサービスの利便性向上

(1)リアルタイムなFAXデータ送受信

ワイドスターⅢではFAXサービスにG3FAXを採用している.

従来のワイドスターⅡではインターネットFAX方式*11で機能提供されており,インターネット上のFAXサーバを介してデータが送受信されていたため,FAX通信にリアルタイム性が無かった.

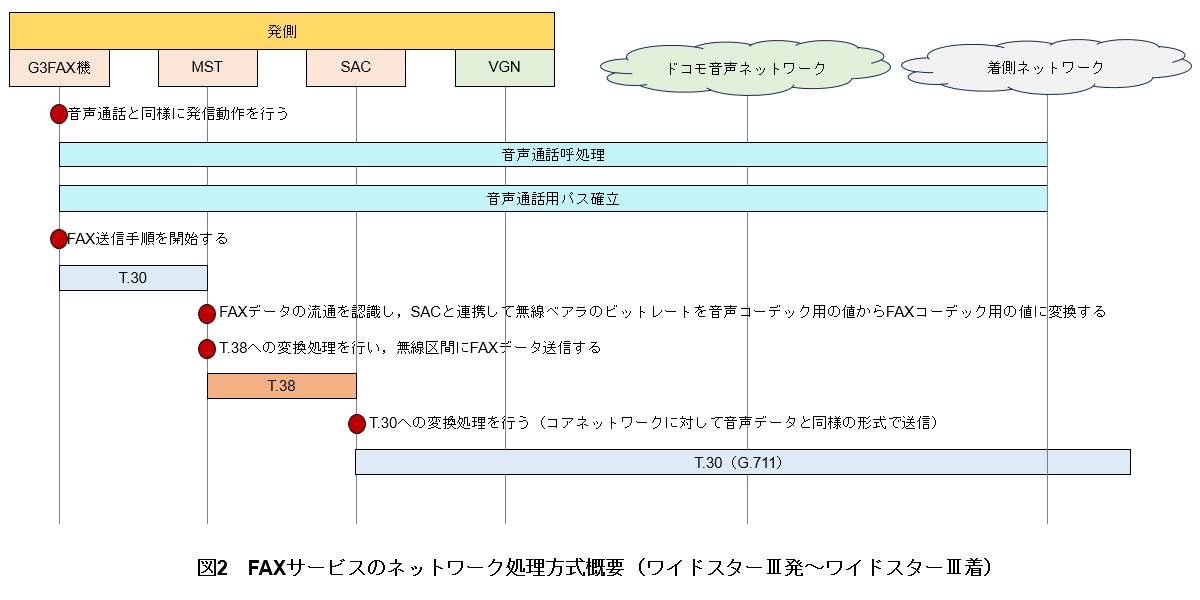

一方でワイドスターⅢでは,G3FAX機~SAC(Satellite Access Controller)*12~コアネットワーク区間における音声通信経路の確立と無線区間におけるプロトコル変換を実施することによって,FAXデータを音声データとして送受信することができるため,リアルタイムなFAXデータの送受信を可能としている.これにより,海事利用が見込まれる衛星移動通信サービスにおけるFAXサービスの利便性が向上した.

音声データからFAXデータへの変換またその逆の処理については,MST(Mobile Satellite Terminal)*13とSAC間で実施する[1]ことで,コアネットワークはサービス種別を意識せず,VoLTEにおける音声接続と同様に動作する.このような工夫により,FAXサービスを効率的に実現した.

ワイドスターⅢにおけるFAXサービスのネットワーク処理方式概要(ワイドスターⅢ発~ワイドスターⅢ着)を図2に示す.

FAX機からの発信動作を受けて,コアネットワーク内の各システムはVoLTEにおける音声通話呼処理と同様の制御を行う.

音声通話用パス確立後,FAX機はFAX送信手順を開始し,T.30プロトコルを用いてFAXデータを送信する.それを受けたMSTはFAXデータ受信を認識して,SACと連携した無線ベアラ*14のビットレートをFAX用の値に変更した上で,T.30プロトコル*15からT.38プロトコル*16への変換処理を行いSACへFAXデータを送信する.それを受けたSACは,T.38プロトコルからT.30プロトコルへの変換処理を行いコアネットワークに送信する.受信したコアネットワークは,FAXデータを音声データ(G.711*17相当)と同様に扱って着側に送信する.

(2)鳴り分けナンバーサービスによるアナログ電話機とFAX機の同時利用

FAX鳴り分け専用電話番号*18の利用により,MSTにて音声通話着信時とFAX着信時の鳴り分け(鳴り分けナンバーサービス)が実現可能となっている.本機能によりアナログ電話機とFAX機をMSTに常時接続した状態での音声通話とFAXサービスの使い分けが可能となり,ユーザ利便性が向上した.

本機能の実現方式は,セルラ向けに提供しているマルチナンバー*19方式を踏襲しており,既存資産の流用による効率的な機能開発を実施している.ただし,マルチナンバーとは異なりFAX鳴り分け専用電話番号は着信専用であるため,音声発信を不可とするなどの決められた用途のみの利用となるよう,コアネットワークにて一部機能抑止を行っている.

- G3FAX:FAXの標準規格の1つで,電話回線を通じてデジタル化された画像データを伝送する方式.

- 鳴り分けナンバーサービス:MST(*13参照)での着信時,音声/SMS着信とFAX着信をそれぞれ別のLINE端子に着信させ,鳴り分け可能にするサービス.

- マルチアクセス:1台の端末で異なるベアラのアクセスを実行すること.

- インターネットFAX方式:インターネット回線を通じてデジタル化された画像データを伝送する方式.

- SAC:衛星通信用無線アクセス装置.セルラネットワークのeNodeBに相当する.

- MST:衛星通信用の移動機.

- ベアラ:移動機 - エンドポイント間でデータ伝送する論理的な通信経路.

- T.30プロトコル:ITU-T(International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector)で標準化された固定電話網上で使用するFAX通信プロトコル.

- T.38プロトコル:ITU-Tで標準化されたIPネットワーク上で使用するFAX通信プロトコル.

- G.711:ITU-Tで標準化された最初の音声符号化方式.

- FAX鳴り分け専用電話番号:鳴り分けナンバーサービスを実現するための,音声/SMSとは別のFAX通信専用の電話番号.

- マルチナンバー:基本契約番号に付加番号を付与し,1加入者が複数の電話番号を利用できるドコモのサービス・機能.

04. LTEサービスと比較した衛星サービスならではの工夫点

-

ワイドスターⅢのコアネットワークシステムでは,LTEサービス基盤を可能 ...

開く

ワイドスターⅢのコアネットワークシステムでは,LTEサービス基盤を可能な限り流用しているが,衛星移動通信はセルラと比べて無線リソース*20がより限られているため,信号圧縮技術の利用や不要な信号の削減などの工夫により無線リソースを効率的に利用している.

また,衛星通信に付随する無線区間の伝搬遅延を踏まえて,セルラでも利用している各種タイマ値をワイドスターⅢ用にチューニングすることにより,LTEサービス基盤の流用を可能にしている.

4.1 SigCompを用いた無線リソース効率化

音声通信の呼制御で使用するSIP(Session Initiation Protocol)*21は,テキストベースのアプリケーションプロトコルで1信号が数千バイトとなる場合があり,無線リソースの使用効率低下を招く.衛星通信サービスでは限られた無線リソースを効率的に利用することが必要不可欠のため,ワイドスターⅢサービスでは信号圧縮技術であるSigComp(Signaling Compression)*22を用いたSIP信号の圧縮により,それを可能としている.

SigCompはMST~VGN(VoLTE Gateway Node)*23間で使用し,MSTからSigComp圧縮指示を受けたVGNは以降のSIP信号をSigCompで圧縮しMSTと送受信する.また,VGNはMSTからSigCompで圧縮されたSIP信号を受信した場合,CSN(Call Session Control Node)*24には圧縮を解除し転送する.

4.2 位置登録処理のシンプル化による無線リソースの効率的な利用

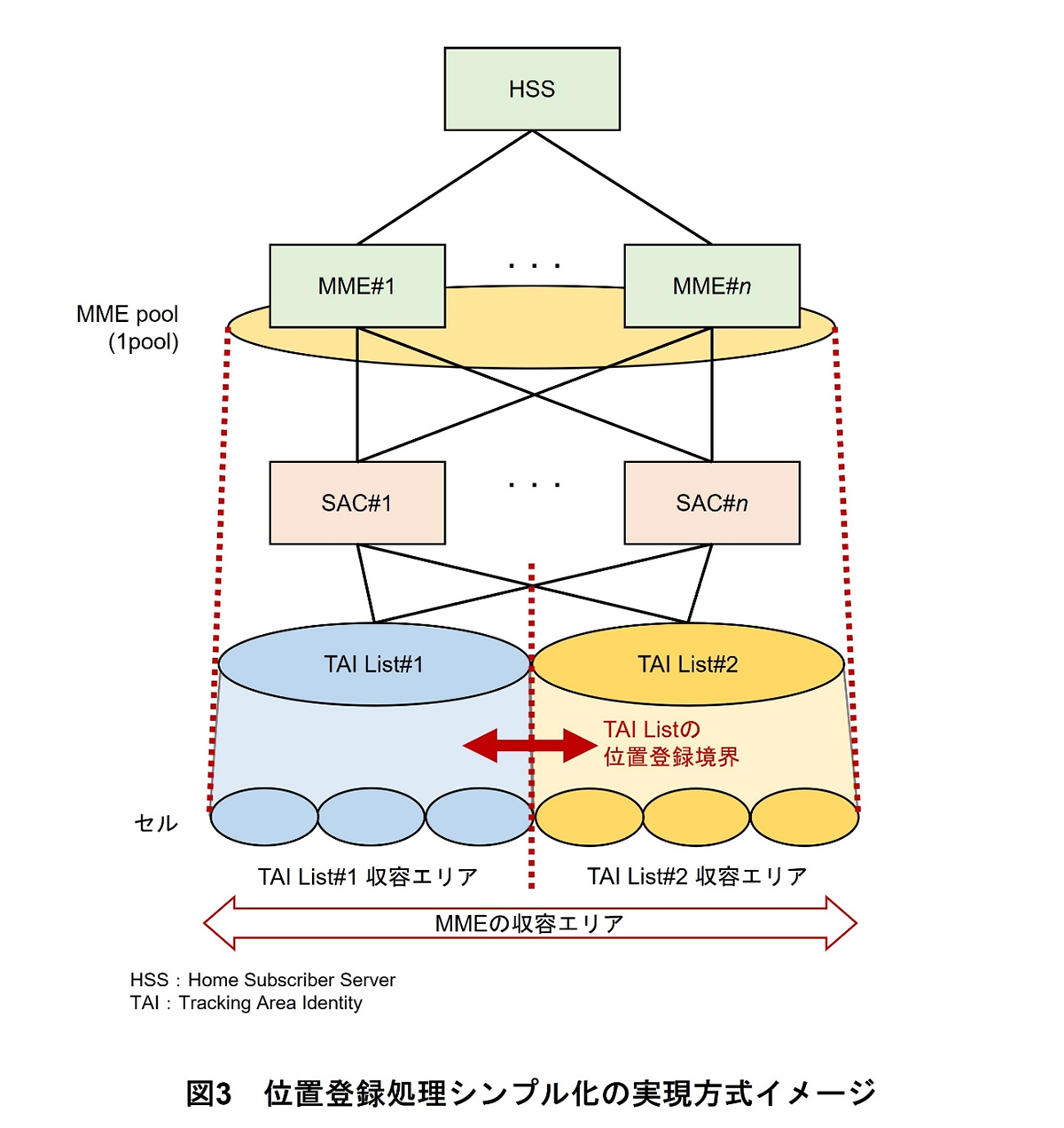

位置登録*25処理は移動機が在圏移動した際の接続を維持し,サービスを継続利用するために必要不可欠である.ワイドスターⅢではネットワーク構成を工夫して位置登録契機を減らし,限られた無線リソースの効率化を図っている.セルラでは在圏移動に伴う位置登録契機として代表的なものが2種類あり,TAI(Tracking Area Identity) List*26収容エリアからの移動時とMME(Mobility Management Entity)*27収容エリアからの移動時にそれぞれ位置登録処理が必要となる.ワイドスターⅢでは,MMEとSACの間にS1-Flex*28技術を使ったフルメッシュ接続*29を適用し,MMEがすべてのTAI List収容エリアを管理する1pool構成にすることで,MME収容エリア移動の契機を削減し位置登録処理を効率化している.ワイドスターⅢにおける位置登録処理のシンプル化のイメージを図3に示す.

4.3 TCPコネクション解放タイミング見直しによる無線リソースの効率利用

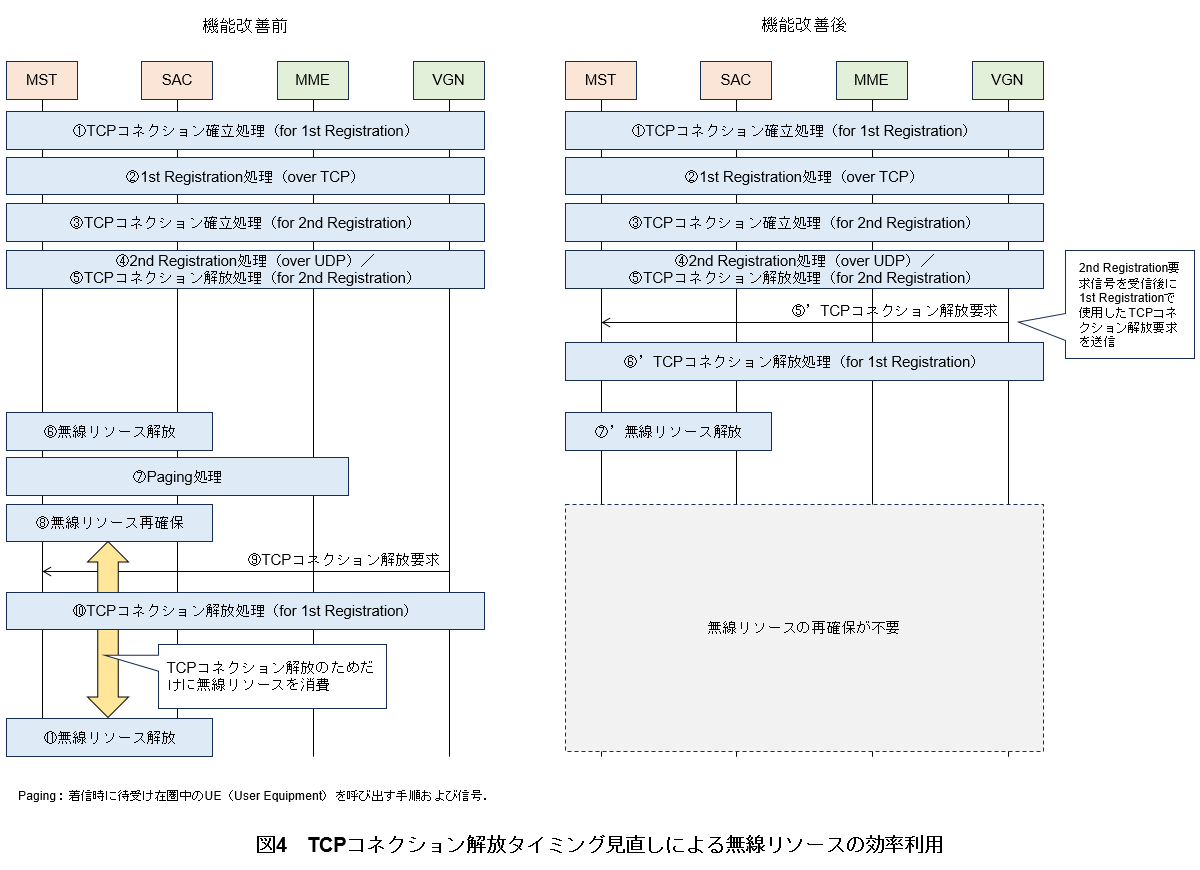

セルラと比較したワイドスターⅢにおける呼処理方式の差分を図4に示す.

MST~コアネットワーク間ではIPsec(Security Architecture for Internet Protocol)*30による認証機能を使用しており,SIP Registration*31においては,コアネットワークがAKA(Authentication and Key Agreement)*32認証用コードをMSTに通知するためのRegistration(以下,1st Registration)と,コアネットワークがMSTから受信したAKA演算結果を用いて認証し位置登録を行うためのRegistration(以下,2nd Registration)の2回を実施する(図4①~④).

Registrationのトランスポートプロトコル*33としてTCP(Transmission Control Protocol)*34を使用する場合,VGNによるRegistration(1st Registration)で使用したTCPコネクション*35の切断が無線リソース解放後(図4⑥)となるため,解放要求信号の送受信のためにMST~SAC間のRRC(Radio Resource Control)コネクション*36の再確保(図4⑧)が必要となり,そのたびに望ましくない無線リソースの消費につながってしまう.

そのためワイドスターⅢにおいては,VGNがMSTから2nd Registration要求を受信したタイミングで(図4④),1st Registrationで使用したTCPコネクションの解放要求信号をMSTに送信することにより(図4⑤’),MST~SAC間のRRCコネクションの再確立を不要とし効率的な無線リソース利用を可能としている.なお,2nd Registrationにおいては1st Registrationとは別のTCPコネクションを確立するが,MST動作によりUDP(User Datagram Protocol)*37での通信となるためRRCコネクション解放前にTCPコネクションが解放され,無駄な無線リソース消費とはならない.

4.4 無線区間の伝搬遅延を考慮したタイマ値設計

ワイドスターⅢは赤道上空約36,000kmに位置する静止衛星を利用した衛星移動通信サービスのため,セルラ向けに提供しているLTEサービスと比較して無線区間の伝搬遅延が大きい.従って,セルラ向けに動作している各種プロトコルのタイマ値をそのまま適用すると,想定外のタイムアウトによる呼切断や信号再送のリスクが生まれるため,サービス品質の低下や不要なリソース消費が懸念される.

ワイドスターⅢにおいては,タイマ値を衛星移動通信向けに延長することで,伝搬遅延によるタイムアウトを回避している.それにより,お客さま利用時の望まないサービス中断を回避し,サービス利便性を向上している.さらに既存セルラ向けサービスで適用している各種タイマ値を独立して設定可能とすることで,既存コアネットワークシステムに,衛星移動通信といった特性の異なるアクセス網も収容可能とし,ネットワークコスト低減による通信料の増加を防いでいる.

- 無線リソース:ユーザごとに通信のため割り当てられる時間および周波数.

- SIP:IETF(Internet Engineering Task Force)で策定された通信制御プロトコルの1つ.VoIPを用いたIP電話などで利用される.

- SigComp:制御信号圧縮技術.SIPやRTSP(Real Time Streaming Protocol)のようなアプリケーションプロトコルの信号を圧縮するための技術.

- VGN:VoLTEでの音声通話を制御する装置で,3GPP標準のP-CSCF(Proxy Call Session Control Function)およびIMS-AGW(Access GateWay)相当の動作をするドコモの装置.

- CSN:音声ネットワークにおいて,セッション制御を実施するノード.3GPP標準のI/S-CSCF(Interrogating/Serving CSCF)に相当するドコモ装置.

- 位置登録:移動端末の電源ON時などにおいて,移動端末をネットワークに登録する処理.

- TAI List:移動機の在圏移動処理を効率よく実施するために使用するTAIのリスト.TAIはネットワークを識別するPLMN(Public Land Mobile Network)と,在圏エリアを識別するTAC(Tracking Area Code)によって構成されている.

- MME:SACを収容し,モビリティ制御などを提供する論理ノード.

- S1-Flex:LTEネットワークにおいて無線基地局が複数のMME/S-GWに接続する機能.

- フルメッシュ接続:通信ネットワークの接続形態(トポロジ)の1つ.ネットワーク上の機器(ノード)同士をすべて接続する接続形態.

- IPsec:IPパケットそのものを暗号化や認証することでセキュリティの高い通信を行うプロトコル.

- SIP Registration:IMSにおいて,SIPを用いて移動端末が現在の位置情報をHSSに登録すること.

- AKA:認証と鍵生成を用いた認証処理の総称.USIM(Universal Subscriber Identity Module)は,ネットワークより払い出されたパラメータを基に秘匿鍵,完全性検査鍵を生成するとともに,それらのパラメータの正当性を確認する.

- トランスポートプロトコル:トランスポート層で用いるプロトコル.インターネットにおける主なトランスポートプロトコルとしては,コネクション型のTCP(*34参照)と,コネクション・レス型のUDP(*37参照)がある.

- TCP:OSI参照階層モデルのトランスポート層に該当し,高い信頼性で安定した通信を可能にする通信プロトコル.

- TCPコネクション:TCPプロトコルによって確立される通信経路.

- RRCコネクション:RRCプロトコル(無線リソースを制御するプロトコル)によって確立される通信経路.

- UDP:OSI参照階層モデルのトランスポート層に該当し,コネクションを確立せずヘッダサイズが小さくオーバーヘッドが少ないため低遅延な通信を可能にする通信プロトコル.

05. あとがき

-

本稿では,ワイドスターⅢにおけるコアネットワークシステムの設計思想や ...

開く

本稿では,ワイドスターⅢにおけるコアネットワークシステムの設計思想や衛星移動通信サービス基盤における工夫点について解説した.今後さらなる無線区間の多様化が想定されるため,複数の無線アクセスネットワーク*38を同一コアネットワークシステムに効率的に収容するなど,サービス提供やシステム運用の効率化を図ることが重要になってくる.ドコモでは本サービスの開発で培ったノウハウを活かし,お客さまに安定したサービス提供を継続していくための効率的かつ高品質なコアネットワークシステム開発を実施していく.

- 無線アクセスネットワーク:コアネットワークと移動端末の間に位置する,無線基地局および無線回線制御装置などで構成されるネットワーク.

-

文献

開く

- [1] 田原,ほか:“ワイドスターⅢ衛星基地局装置の開発,”本誌,Vol.32, No.3,Oct. 2024.

https://www.docomo.ne.jp/corporate/technology/rd/technical_journal/bn/vol32_3/005.html