3GPP Release 18標準化活動(2)

3GPP Release 18における5GCの高度化技術概要―コアネットワークと端末―

3GPP Release 18 CT

土尻 俊輔(どじり しゅんすけ) 西田 慎(にしだ しん)

6Gテック部

久保田 章弘(くぼた あきひろ) 彦坂 真央樹(ひこさか まおき)

プロダクト技術部

石川 寛(いしかわ ひろし)

R&D戦略部

Ban Al-Bakri

MeadowCom

あらまし

3GPP Rel-18では,5GCのアーキテクチャに対して,IoTおよび端末に関するネットワーク選択や利用不可通知,位置測位,ローミングサービス,ネットワーク強靭化を中心とした,機能改善と新しい技術領域を追加した.本稿では,3GPP Rel-18で拡張された5GCの高度化技術の概要を解説する.

01. まえがき

-

3GPP(3rd Generation Partnership Project) CT(Core network and Terminals)は, ...

開く

3GPP(3rd Generation Partnership Project) CT(Core network and Terminals)は,SA(Service and System Aspects)*1が定義するアーキテクチャに対応するプロトコル定義を行うとともに,アーキテクチャ変更の必要がない一部の機能拡張も規定するグループである.3GPP CTでは,5G-Advancedの最初のリリースと位置づけられるRelease-18(以下,Rel-18)でも,引き続き多様な分野で仕様化を進めた.特に,IoT(Internet of Things)および端末に関するネットワーク選択や利用不可通知,位置測位,ローミングサービス,ネットワーク強靭化において,以下の拡張があった.

- IoTデバイスが,ローミング中のPLMN(Public Land Mobile Network)*2に対して不安定な無線状態の場合に,信号レベルに基づいてPLMN選択を行えるように,Rel-18にてSENSE(Signal level Enhanced Network Selection)と呼ばれる機能が導入された.

- 端末がOSアップデートやモデムのソフトウェア更新などにより一定時間利用できない場合に,端末およびコアネットワーク*3がその期間中の端末情報を保持する機能として,SUECR(Seamless User Equipment Context Recovery)を導入した.

- 位置情報サービスは,Rel-15からRel-17まで,IIoT(Industrial IoT)*4などの垂直方向における位置情報の高精度化と取得時間短縮のサポートを含む仕様が検討された.Rel-18では,それらのサービスをより拡張することを目的として,ユーザプレーン*5を経由した位置情報の送信を目的とした規定が行われた.

- ローミングサービスにおいて,5GC(5G Core network)*6ではセキュリティ強化のため,HPLMN(Home PLMN)*7とVPLMN(Visited PLMN)*8の通信をセキュアにしつつ中継事業者が提供する付加機能の提供を可能とする仕様(PRINS(Protocol for N32 Interconnect Security))がある.しかしながら,中継事業者が提供サービスを具体化する中で彼らより機能不足が指摘されたため,要件を満たすべくPRINSの機能拡張を行った.

- 人々の生活に不可欠なインフラとなったモバイルネットワークは,あらゆるデジタル化を支える基盤へとその役割を拡大している.モバイルネットワークの強靭化なくして高信頼な社会は実現できない.近年各国のモバイル通信オペレータで発生している通信障害を受けて,Rel-18の3GPP CT4においてもネットワーク強靭化に向けた取組みが行われた.

本稿では,これらの拡張について解説する.

- SA:3GPPにおいて,サービス要求条件,アーキテクチャ,セキュリティ,コーデック,ネットワーク管理に関する仕様化を行っているグループ.

- PLMN:移動通信システムを用いたサービスを提供するオペレータのこと.

- コアネットワーク:移動通信システムの構成要素であり,登録制御,セッション制御,サービス制御などを司る.移動端末は無線アクセスネットワークを経由してコアネットワークにアクセスする.

- IIoT:工場などにおける機器のネットワーク接続など,産業分野向けのIoT.

- ユーザプレーン:通信で送受信される信号のうち,ユーザが送受信するデータの部分.あるいは,そういったデータを扱う移動通信システムの構成要素.

- 5GC:5Gのアクセス技術向けに3GPPで規定された第5世代のコアネットワーク.

- HPLMN:加入者が契約しているオペレータのこと.

- VPLMN:加入者がローミングした先のオペレータのこと.

02. SENSE

-

2.1 概要

開く

IoTデバイスがローミング中のPLMNに対して不安定な無線状態にあるにもかかわらずPLMNを切り替えず,当該PLMNへのローミングを維持してしまうことがある.これは,PLMNとアクセス技術の選択の方法に起因している.従来の方法では,初期PLMNの選択時またはカバレッジ*9損失からの回復時には,セル*10の信号レベルは考慮されず,SIB(System Information Block)*11で報知されるセル選択基準と,PLMN優先度リストのみが考慮される.端末は無線信号の強度に関係なく,より優先度の高いVPLMNを選択するため,上記のようなケースが発生する.これを検出することは,オペレータにとって簡単ではなく,問題を特定して修正するには現場での手動介入が必要であった.

そこで,スイッチオン後またはカバレッジ損失からの回復後のネットワーク選択の初期ステップ中,および周期的なネットワークの再選択のステップ中に信号レベルを考慮でき,そのレベルに基づいてネットワーク選択を行えるように,Rel-18にてSENSEと呼ばれる機能が導入された.これにより,オペレータは,事前に定義する無線信号しきい値を用いて,端末のPLMNとアクセス技術の選択を制御できるようになる.

SENSEは,他国の遠隔地に配置されているため保守者が簡単にはアクセスできない,かつ,移動しないIoTデバイスに有用である.例えば,主に欧州諸国において用いられる,水位警報システム,高圧線の温度測定,電力または水道の計量器などが挙げられる.

また,SENSEに関係するIoT/端末デバイスは,NB-IoT(Narrow Band-IoT)*12,GERAN(Global System for Mobile communications Enhanced Data rates for GSM Evolution Radio Access Network)*13 EC-GSM(Extended Coverage-GSM)*14-IoT[1],およびE-UTRA(Evolved-Universal Terrestrial Radio Access)*15[2]のカテゴリM1/M2,のいずれか,または組合せをサポートするものに限定される.

アクセス技術ごとにオペレータが制御する信号しきい値の使用は,ユーザ介入の無い,移動しないIoTデバイスを対象とし,信号しきい値の許容範囲は,セル選択基準における信号強度と高品質信号における信号強度との間である.

2.2 SENSEの機能概要

IoTデバイスの加入者情報とUSIM(Universal Subscriber Identity Module)*16を管理するHPLMNは,PLMNとアクセス技術の選択の実行中,スイッチオン後またはカバレッジ損失からの回復後の初期ネットワーク選択中,および周期的なネットワーク再選択のすべてのステップ中に,信号レベルを考慮するように前述のIoTデバイスを設定する.USIMに,「アクセス技術ごとオペレータ制御信号しきい値(OCST:Operator Controlled Signal Threshold per access technology)」パラメータ,具体的にはHPLMNが制御する信号しきい値とアクセス技術(例:GERAN,UTRAN(Universal Terrestrial RAN)*17,E-UTRAN(Evolved UTRAN)*18など)の組合せのリストを導入する.

OCSTは,アクセス技術ごとに固有の値をもち,端末が対応するアクセス技術で接続することを許可されているすべてのPLMNに適用される.

HPLMNは,事前(出荷時など)にUSIMに直接,あるいは,NAS(Non-Access Stratum)*19シグナリング*20などを利用して,USIM内のOCSTを設定/更新/削除することができる.

PLMNとアクセス技術の自動選択では,USIMがOCSTの設定を含み,端末がSENSEを使用するように設定されている場合,OCSTを最初の基準として使用するように手順が拡張されている.OCSTが達成できない場合,端末は既存仕様のPLMNとアクセス技術の選択の手順に従う.端末は,受信信号品質がUSIMに格納されているOCST以上のアクセス技術を有するPLMNを最優先に考慮して,PLMN選択手順を行う.登録PLMNまたはそのEquivalent PLMN*21に,受信信号品質がUSIMに格納されているOCST以上のアクセス技術が複数存在する場合,端末がどのアクセス技術を選択するかは実装に委ねられる.

登録PLMNの受信信号品質の一定期間の平均がOCST以下となった場合,端末は,周期的に,受信信号品質が上記しきい値と同一かそれ以上となる許容可能なPLMNとアクセス技術でサービスを受けられるよう試みる.

- カバレッジ:携帯電話などの無線通信において,電波の送受信が可能なエリア.

- セル:セルラ方式の移動通信ネットワークと移動端末との間で無線信号の送受信を行う最小のエリア単位.

- SIB:セル選択やPLMN選択の判断に必要となる情報などを含み,基地局から端末に一斉同報される.

- NB-IoT:狭い周波数帯を用いてIoT(センサなど)向けに低速データ通信を行う端末用LTE通信仕様.

- GERAN:GSM無線伝送方式をもつ3GPPの無線アクセスネットワーク.

- EC-GSM:デジタル携帯電話で使用される第2世代の移動通信方式.

- E-UTRA:3GPP移動通信網における高機能無線アクセス方式におけるエアインタフェース.

- USIM:携帯電話会社と契約した加入者の識別子などを記録しているICカード.

- UTRAN:W-CDMA無線伝送方式をもつ3GPPの無線アクセスネットワーク.

- E-UTRAN:LTE 無線伝送方式をもつ3GPPの無線アクセスネットワーク.

- NAS:端末とコアネットワークとの間のプロトコルスタックにおける機能レイヤ.

- シグナリング:端末が基地局および,コアネットワーク装置と通信を行うために必要な制御信号.

- Equivalent PLMN:端末がPLMN選択にあたってHPLMNと同等に扱うPLMN.

03. SUECR

-

3.1 概要

開く

SUECRは,端末がOSアップデートやモデムのソフトウェア更新などにより一定時間利用できない場合,その期間「Unavailability period」をコアネットワークに通知し,端末およびコアネットワークがその期間中の端末情報を保持する機能である.コアネットワークやアプリケーションサーバへの通知無しで端末が利用できなくなった場合,アプリケーションサーバは,端末が利用可能状態であると認識しているため,端末が利用可能であることを前提とするような動作に悪影響を与える可能性がある.例えば,端末からデータを収集するアプリケーションサーバが,ある端末が利用不可能になった際に,他にデータ収集できる代替端末がある場合であっても,利用不可能な端末に何度もアクセスを試みてしまうといった問題が発生することになる.このような問題を回避するため,端末が利用不可能な状態であることを通知することでコアネットワークおよびアプリケーションサーバに適切な例外処理を行ってもらう目的で仕様化されている.

端末とコアネットワークがUnavailability periodの利用をサポートしており,端末を一定時間利用不可にするイベントが実施される場合,端末はUnavailability periodを用いて予想される利用不可時間をAMF(Access and Mobility management Function)*22に通知する.その際,端末はMM(Mobility Management)情報*23とSM(Session Management)情報*24を端末の不揮発メモリ*25,またはSIMに保存し,利用不可期間後に再利用することができる.

3.2 端末のUnavailability periodの通知

端末が利用不可になるなんらかのイベント(OSアップデートなど)が発生する際,自身を利用不可にする前に,端末は位置登録*26手順または位置登録解除手順を実施する.端末が,MM情報とSM情報を,端末の不揮発メモリまたはSIMに保存することが可能であれば,端末は位置登録手順を実施し,不可能であれば,位置登録解除手順を実施する.

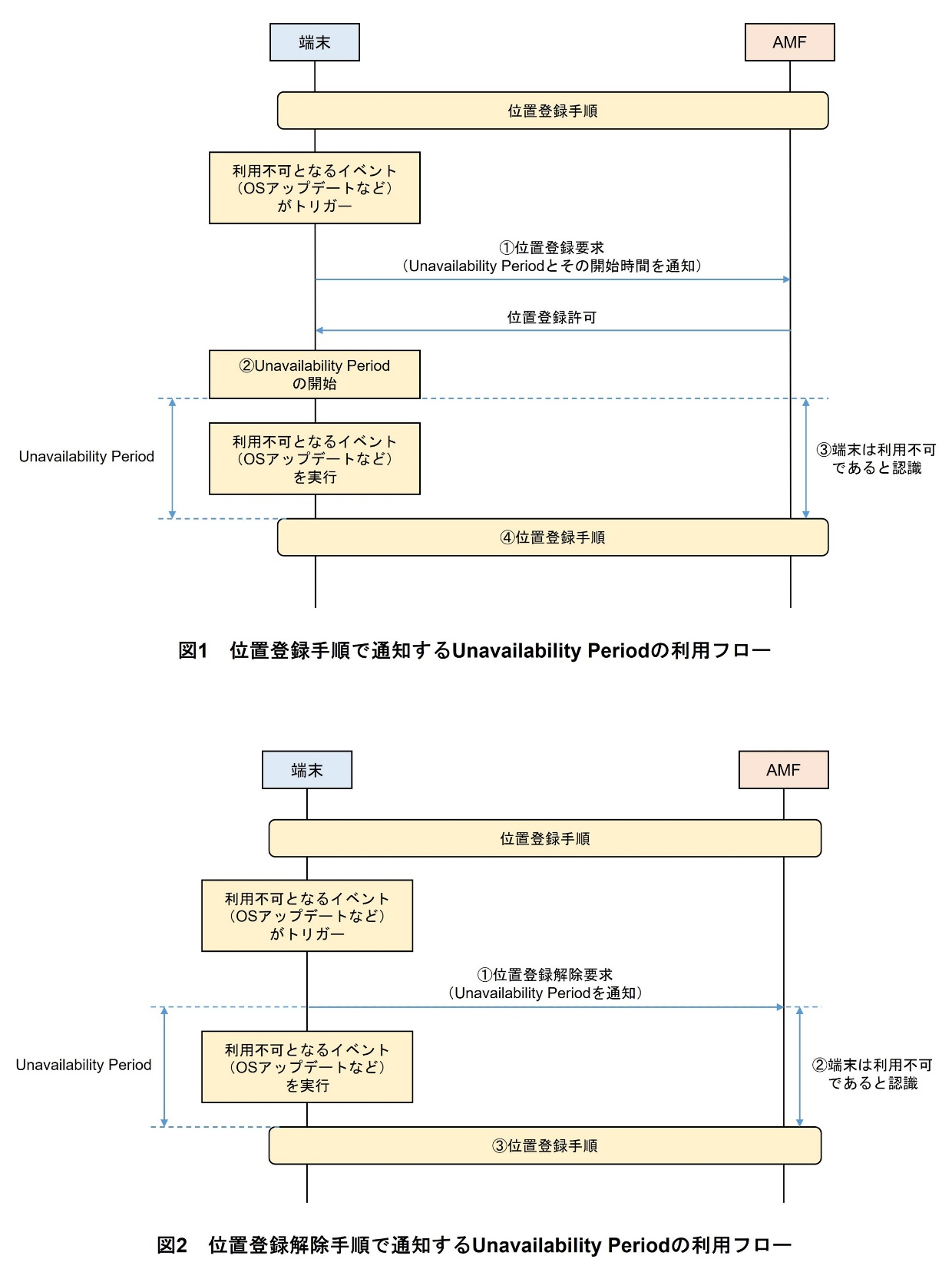

(1)位置登録手順を実施する場合

端末は,位置登録要求の中にUnavailability periodとその開始時間を含め,AMFに通知する(図1①).ただし,Unavailability periodの開始時間が含まれない場合もあるが,その場合AMFは,位置登録要求を受信した時間をUnavailability periodの開始時間とみなす.

端末がUnavailability periodを開始したとき(図1②),AMFは,端末が次に位置登録を完了するまで端末が利用不可であるとみなす(図1③).この際,事前にAF(Application Function)*27が端末に対して,端末が利用不可になったときにAFに通知することを予約していた場合,AMFはAFにUnavailability periodを通知する.これによりAFおよびアプリケーションサーバも端末が利用不可であることを認識することができる.

Unavailability periodが終了した際,AMFから位置登録の実施が不要と示されていない限り,端末は位置登録を実施する(図1④).位置登録手順の完了により,再度端末は通信可能となる.

また,Unavailability periodの開始の遅延,キャンセル,または利用不可期間がAMFに通知したUnavailability periodを超過する場合,端末は位置登録を実施する.その際,端末は必要に応じてUnavailability periodとその開始時間を更新し,再度手順①から実施する.

(2)位置登録解除手順を実施する場合

端末は,位置登録解除要求の中にUnavailability periodを含め,AMFに通知する(図2①).その際AMFは,位置登録解除要求を受信した時間をUnavailability periodの開始時間とみなす.

AMFが位置登録解除要求を受信したとき,AMFは端末が次に位置登録を完了するまで端末が利用不可であるとみなす(図2②).この際,位置登録手順を実施する場合と同様に,AFの端末に対する予約があった場合AMFは,AFにUnavailability periodを通知する.

Unavailability periodが終了した際,AMFから位置登録の実施が不要と示されていない限り,端末は位置登録を実施する(図2③).位置登録手順の完了により,再度端末は通信可能となる.なお,Unavailability periodの開始の遅延などの動作は,位置登録手順を実施する場合と同じである.

- AMF:基地局(gNB)を収容し,モビリティ制御などを提供する論理ノード.

- MM情報:モビリティ管理にかかわる情報.

- SM情報:セッション管理にかかわる情報.

- 不揮発メモリ:電源を切っても格納した情報が消えないメモリ.

- 位置登録:5Gにおいて,移動端末が現在の位置情報をUDMに登録すること.

- AF:アプリケーションを提供する,ネットワーク機能.

04. 5Gシステムにおける位置情報サービス

-

5Gシステム*28における位置情報サービスでは,Rel-15からRel-17まで, ...

開く

5Gシステム*28における位置情報サービスでは,Rel-15からRel-17まで,IIoTなどの垂直方向における位置情報の高精度化・取得時間短縮についての仕様化が行われた.Rel-17ではエッジコンピューティング*29における機能のサポートに関して,さらなる検討が3GPP SA2とSA6にて行われた.

Rel-18ではそれらのサービスをより拡張することを目的として,ユーザプレーンを経由した位置情報の送信や,衛星に関するサポート,省電力や精度向上を目的とした規定が行われた.これらのうち,ユーザプレーンを経由した位置情報の送信,精度向上のための位置情報サービスにおけるNWDAF(NetWork Data Analytic Function)*30の活用の2つの規定について触れていく.

4.1 ユーザプレーン経由の位置情報シグナリング送信

位置情報取得にかかわる信号の遅延や信号のオーバヘッド*31低減を目的として,既存の3GPP仕様をベースとしながらも,ユーザプレーンを経由した位置情報の送信が規定された.具体的にはAMF,端末,およびLMF(Location Manager Function)*32はLMFと端末の間に安全な接続を確立し,端末はユーザプレーンプロトコルを介してLPP(LTE Positioning Protocol)*33を転送することが規定された.なお,現在使われているOMA仕様のSUPL(Secure User Plane Location)*34には影響を与えず,必要に応じてSUPLから本方式への移行が可能である.

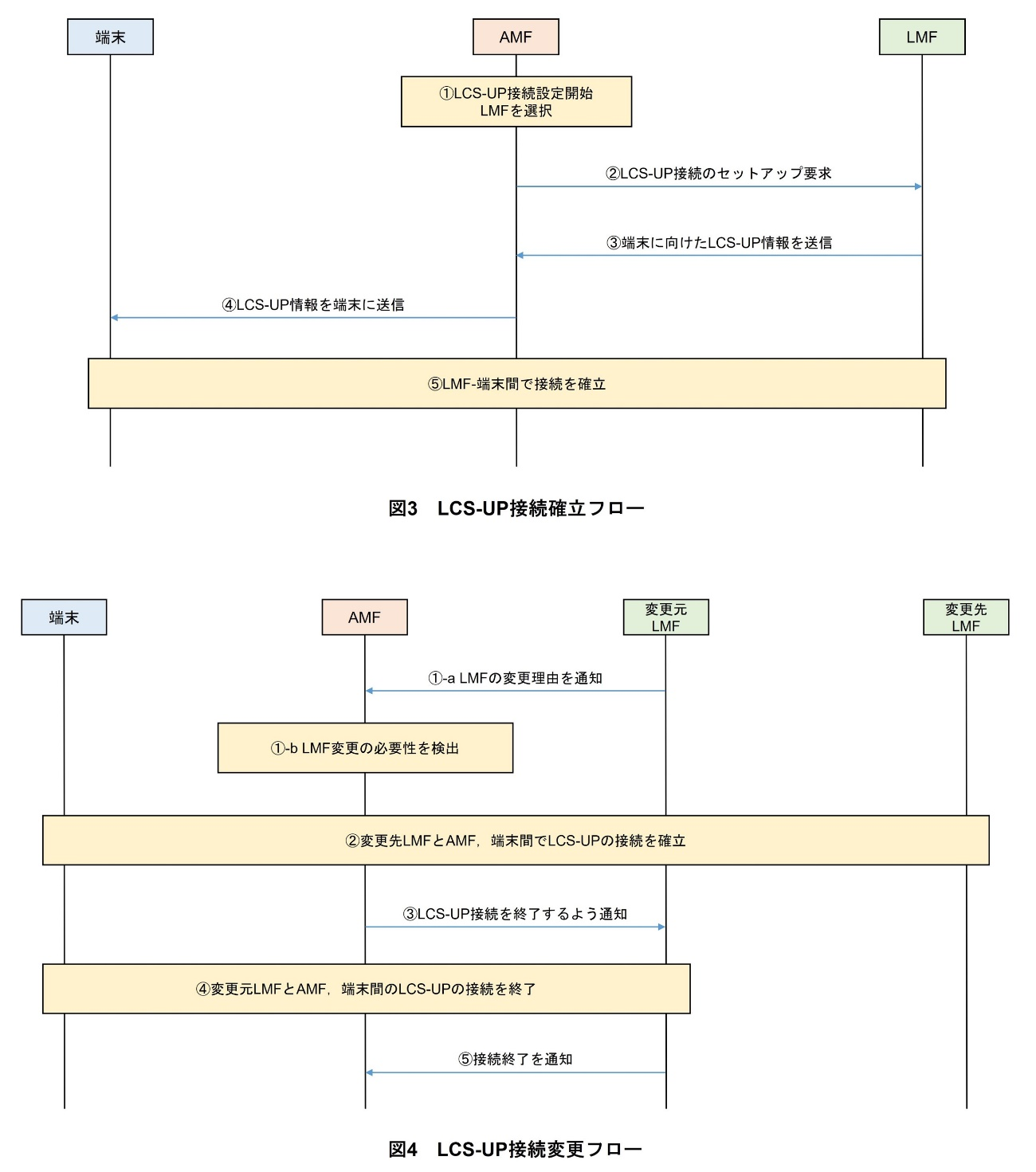

(1)LMFと端末間のLCS(LoCation Service)-UP接続*35確立

LCS-UP接続を行う際,AMFはLMFを選択し(図3①),LCS-UP接続のセットアップを要求する(図3②).LMFはこれに対し,端末に送るためのLCS-UP情報をAMFに送信する.この情報にはLMFのIPアドレス*36またはFQDN(Fully Qualified Domain Name)*37アドレス,一時的な端末識別子,セキュリティ情報などが含まれる(図3③).AMFはその情報を端末に送信し(図3④),LMFと端末間でのPDU(Protocol Data Unit)セッション*38およびLCS-UP接続を確立する(図3⑤).

(2)LMFと端末間のLCS-UP接続変更

LMFの変更または接続の再確立が必要であることを検出した場合,変更元LMFはAMFに変更の理由を示すメッセージを通知する(図4①-a).もしくは,AMF側で,LCS-UPに使用するLMFの変更の必要性を検出する場合もある(図4①-b).その後,変更先LMFと端末間でLCS-UP接続を確立する(図4②).AMFは変更元LMFに対し,接続がまだ確立されている場合は,LCS-UP接続を終了するよう通知する(図4③).変更元LMFはLCS-UP接続を終了した場合(図4④),AMFに対して応答(接続終了)を行う(図4⑤).

(3)LCS-UPを経由した端末ベースの位置測位

端末ベースの位置測位について,LMFが要求・サポートする手順も規定されている.LMFはLCS-UP接続を使用し,端末に対してLPPメッセージを送ることで端末に位置情報を要求したり,端末にデータを提供したり,端末の機能を確認したりすることができる.端末はこのLPPメッセージを利用し,要求された位置測位や計算を実行する.

4.2 位置情報サービスにおけるNWDAFの利用

TS23.273[3]で定義されているLCS QoS(Quality of Service)*39は,位置情報の精度,応答時間,QoSクラスの3つの属性をもつ.これらのうち,QoSクラスは精度や応答時間など他の属性に関する要件をもち,Best Effort,Multiple QoS Class*40またはAssured*41といった値を取る.

LCS QoSの中で,位置情報の精度はNWDAFで実行されるデータ分析によって導出され,NWDAFの分析機能は機械学習*42で訓練される.LMFは,NWDAFによって公開されるAPI(Application Program Interface)*43を活用することで,位置測定の精度を判断し,適切なアクションを取ることが可能となる.

LMFは,位置精度に対応する分析をNWDAFに要求し,NWDAFは位置精度の分析を行う.そしてLMFは,NWDAFから提供される分析に基づいて精度が満たされているかどうかを判断する.

- 5Gシステム:コアネットワーク,無線アクセスネットワーク,および通信端末で構成される5Gのネットワークシステム.

- エッジコンピューティング:ユーザの近くにエッジサーバを分散させ,距離を短縮することで通信遅延を短縮する技術.

- NWDAF:5GCで規定されたネットワーク機能の1つ.ネットワーク内のさまざまなデータを収集,分析し結果を返す.

- オーバヘッド:ある処理に対して,目的外に発生する付加的な処理や負荷.

- LMF:5GCにおいて規定された位置情報サービスに関する通信制御を担う機能.

- LPP:位置情報サービスの実現のために,端末とLMFの間で用いられるプロトコル.

- SUPL:ユーザプレーンを利用して,端末とサーバ間で位置測位信号を送受信する測位方式.

- LCS-UP接続:移動端末の位置を特定するサービス.端末とLMFの間に確立される,ユーザプレーンの経路.

- IPアドレス:IPネットワークに接続されたコンピュータや通信機器1台1台に割り振られた識別番号.

- FQDN:DNSのツリー階層内の正確な場所を指定する.すべてのドメインレベルを指定する.

- PDUセッション:端末とデータネットワーク間の論理接続.

- QoS:本稿におけるQoSは,LCS QoSを指す.LCS QoSは,位置情報の精度,応答時間,QoSクラス,という3つの属性をもつ.

- Multiple QoS Class:LCS QoSにおけるQoSクラスの設定値の1つ.位置情報の精度を複数設定し,高精度で位置情報が得られない場合,順に精度を下げて位置情報を取得するという動作を要求する.

- Assured:LCS QoSにおけるQoSクラスの設定値の1つ.位置情報の精度を1つ設定し,当該条件で位置情報が得られない場合,位置情報取得失敗とする動作を要求する.

- 機械学習:サンプルデータから,有用な判断基準をコンピュータに学習させる仕組み.

- API:5GCの装置間で互いにやりとりするのに使用するインタフェースの仕様.

05. ローミングの中継事業者向け機能拡張(PRINS方式の拡張)

-

(1)ローミングサービス

開く

ローミングサービスでは,ユーザ,事業者などのHPLMN(ホーム網)はVPLMN(在圏網)と協定を結びサービスを提供している.

ローミングサービスにおいては,非ローミング時では提供されない機能・サービス(例えば,ローミング時のWelcome SMS,一定のデータ量を超えた場合のデータ制限サービスなど)や,通信事業者間で運用において異なるパラメータ値などの互換変換や,強制的なVPLMN Reselectionを促すための位置登録の一時的な拒絶の仕組みがある.これらのサービスや機能は,通常のサービスと比較してやや少なめなローミング利用者数の規模やその仕組みが各通信事業者において共通であることから,中継事業者が各通信事業者向けに共通ソリューションとして提供している.また,これらの機能の提供に特化した外部業者へ委託が行われることが多く,その機能と中継回線の接続事業を併せもつ中継事業者に任せる通信事業者も多い.4G以前では,中継事業者がローミング固有の機能・サービスの実現のため,HPLMNとVPLMNの間でやり取りされるDiameter*44,MAP(Mobile Application Part)*45,GTP-C(General Packet Radio Service Tunneling Protocol for Control Plane)*46,GTP-U(GTP for User Plane)*47の各信号の加工・変換などを行ってきた.

(2)第5世代移動通信システム(5G)での拡張―セキュアな通信の確保―

これらのローミングに特化したサービスにおいては,中継事業者などが提供する外部装置が,すべての制御信号やユーザデータの中身を閲覧し,処理の書換え(一部は拒絶)をすることが可能である.しかしながら,すべての内容が外部装置で閲覧できる点は,セキュリティ面では望ましいとは言えない.この課題に対応するべく,5GCではセキュアにHPLMNとVPLMNを接続する仕様が初期のRel-15にて策定された.具体的には,各PLMNの境界に制御信号向け装置のSEPP(Secure Edge Protection Proxy)*48の配置と,通信事業者間信号をSEPP – SEPP間でセキュアに結ぶN32を規定した.ユーザデータでは,同様にIPUPS(Inter PLMN User Plane Security)*49の境界への配置と,IPUPS – IPUPS間でセキュアな通信を実現するN9を規定した.

(3)5G―PRINSの策定―

前述のPLMN間のセキュアな通信を確保する仕様では,従来の少なめなローミング利用者数の規模から中継事業者などが担ってきたサービスや機能を,中継事業者が従来と同様の仕組みを用いても実現することができない,という課題が顕在化した.これに対応するべく,初期のRel-15にてPRINSを規定した.

PRINSは制御信号を2つに分類し,中継事業者などが処理(閲覧・書換え)に必要とするパラメータなどを平文で送る一方,秘匿にしたい情報は暗号化された状態でSEPP – SEPP間を伝送することを可能とした.また,書換え内容(あるいは改ざんされていないこと)を担保するために,中継事業者などが書換え内容やその内容に対して署名を付けることで信号の完全性を担保する仕組みを実現した.

(4)PRINSの機能拡張―Roaming5Gの仕様化―

PRINSを規定した際,中継事業者などの提供するローミングに特化したサービス・機能の多くは,実装方法が曖昧だった.そのため,Rel-15で規定した信号の閲覧・書換えだけでは処理しきれない可能性が,後になってこれらの事業者により明らかにされた.

Rel-18では,Work item*50 「Roaming5G」にてローミング時のみに提供される各種サービス・機能が実装できるよう検討が進められた.検討の過程では,ローミングに特化したサービス・機能の検討を同様に進めていたGSMA(Global System for Mobile communications Association)*51 5GMRR(5G Mobile Roaming Revisited)*52から示された要求条件の反映も行った.

Roaming5Gでは,PRINSに対して次の拡張を行った.

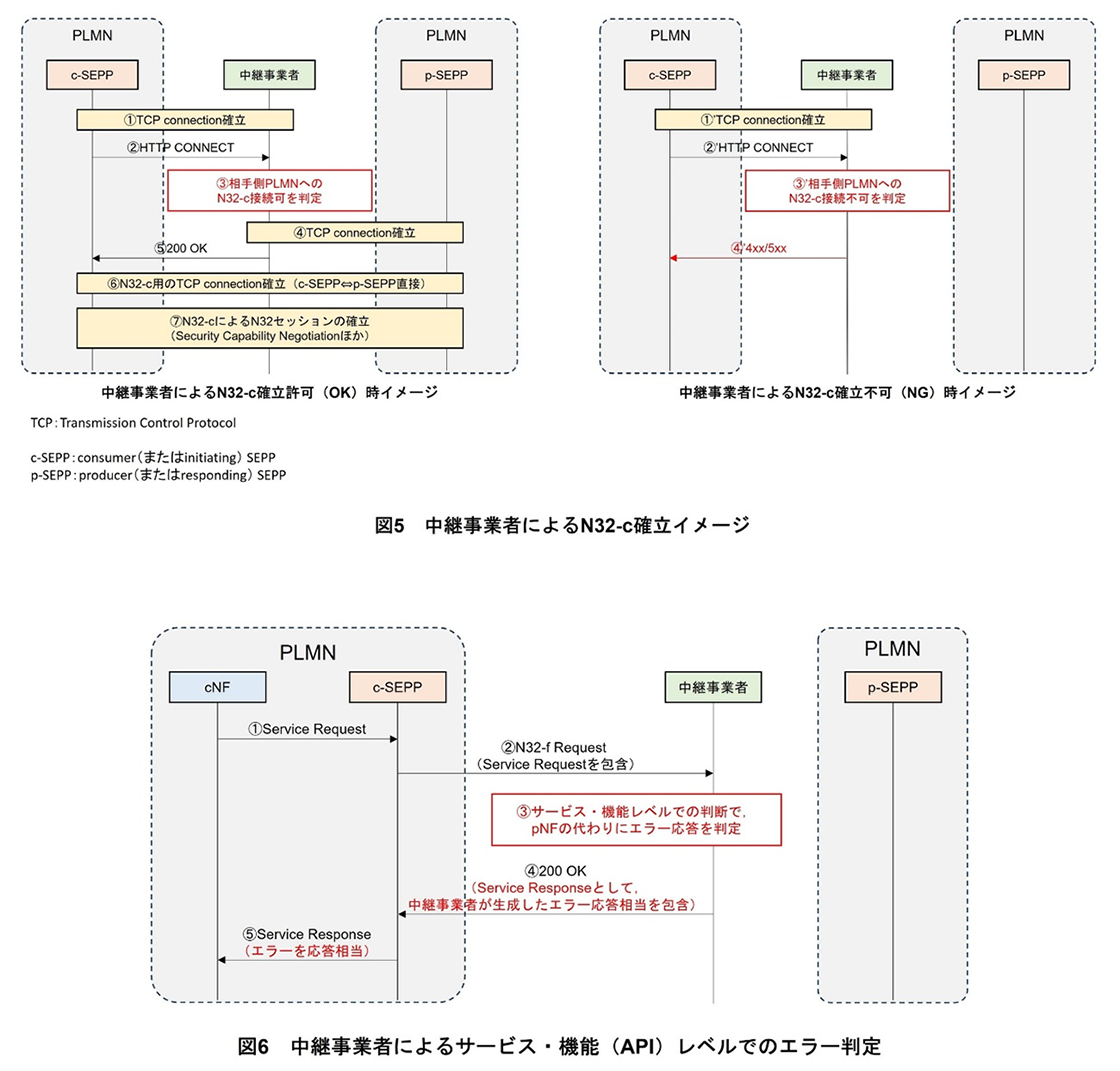

- N32-c(N32接続を確立するための制御信号)でPRINSを用いた際の中継事業者による接続確立・拒絶方法の規定追加

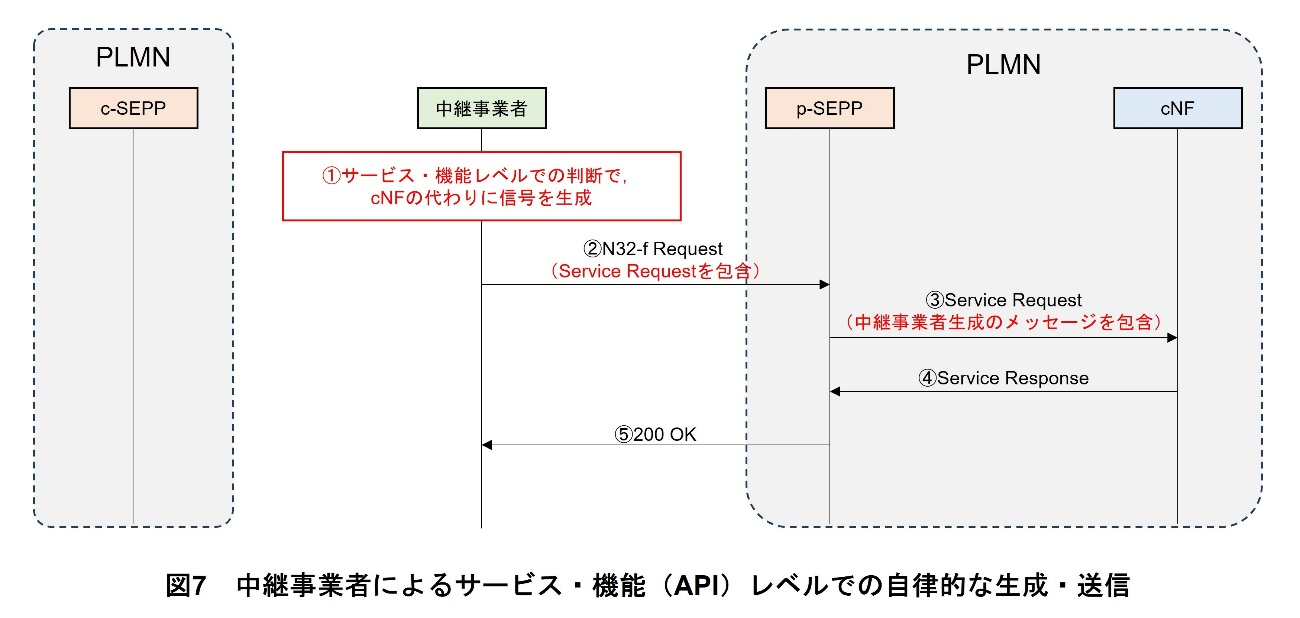

- N32-f(確立されたN32接続内を通る2事業者の装置間の信号)でのやり取りで,途中にいる中継事業者によるエラー検出やアプリケーション上の理由での拒絶,あるいは新たな信号発信を可能とする規定追加

特に,これらでアプリケーションレベルでの拒絶やVPLMNとHPLMNのNF(Network Function)*53間(例えば,AMFとUDM(Unified Data Management)*54との間や,vSMF(visited Session Management Function)*55とhSMF(home SMF)*56との間など)でやり取りされるHTTP(HyperText Transfer Protocol)*57 Request/Responseとは独立した信号の送信の実現,具体的には中継事業者の装置がUDMやSMFなどと直接信号を送受するなど中継事業者がN32-f上に直接送信できるようになったことが大きな進展である.

例えば,中継事業者は以下のことが実現できる.

- まだN32接続の確立前において,2事業者間でローミング協定を一時的に停止したい場合,VPLMNとHPLMNの各装置(例えばAMFやUDM)の設定変更を伴わずに中継事業者の設定だけでN32接続を拒否することでローミングの一時停止を実現できる(図5).

- すでにN32接続が確立済みにおいて,同様に中継事業者が2事業者で行うべきローミング協定の作業を代行するにあたって,一時的にサービス・機能を止めたい場合,あるいは特定条件(ユーザ起因含む)で通信を拒絶したい場合,それを実現する仕組みを追加できる(図6).

- すでにN32接続を確立済みであり,かつローミングサービスが提供中において,一定のデータ量の消費後にその利用者の通信を停止させたい場合,中継事業者が自律的なN32-f信号を送信できるようにすることでPLMN内のNFへ直接働きかけることができる(図7).

これらを通じて,Rel-15のPRINS方式では提供できない4G以前の従前のローミング向けサービス・機能を,中継事業者を通じて実現できるようになる.

- Diameter:IETFおよび3GPPで仕様化した位置登録の管理などを行う通信プロトコル.

- MAP:3GPPで仕様化した位置登録の管理などを行う通信プロトコル.

- GTP-C:ユーザデータの伝送を行うために利用されるコアネットワーク内での通信経路の設定を行う通信プロトコル.

- GTP-U:無線基地局やコアネットワークの装置がユーザデータを伝送するために使用するトンネリングプロトコル.

- SEPP:制御信号を扱う装置で,事業者間で5GCを接続する際の境界に設置される装置.

- IPUPS:他PLMNのUPF(User Plane Function)から不適切なトラフィックが入ってくることを防ぐための,自PLMNのUPFに配備される機能.

- Work item:3GPP標準化における検討テーマ.

- GSMA:世界中の移動通信事業者およびモバイル産業界に関連するメンバにて構成され,移動通信業界全体の発展をめざした活動を行っている団体.

- 5GMRR:GSMAにおいて5Gローミングを再検討しているグループ.

- NF:5GCを構成するネットワーク機能.

- UDM:5GCにおける加入者データ,移動機の在圏情報,セッション情報などの格納や情報提供を行う情報管理装置.

- vSMF:ローミングユーザがPDUセッションを確立する際に,ローミング先のPLMNでセッション管理を行う機能.

- hSMF:ローミングユーザがPDUセッションを確立する際に,ホームPLMNでセッション管理を行う機能.

- HTTP:WebブラウザとWebサーバの間で,HTML(HyperText Markup Language)などのコンテンツの送受信に用いられる通信プロトコル.

06. ネットワーク強靭化

-

6.1 IMSネットワーク強靭化

開く

IMS(Internet protocol Multimedia Subsystem)*58関連の通信障害が発生した場合,数百万人から数千万のユーザの音声,ビデオ,SMSサービスが影響を受けると考えられる.通信障害の原因には,誤ったルーティング設定,加入者データ移管時のオペレーションミスなどに起因した信号輻輳*59などが想定される.

そこで,3GPP CT4では通信障害のシナリオの洗い出し,復旧手段の強化,防止メカニズムの検討が行われた.すでにIMSの一部装置の障害時の復旧・代替手段はTS23.380[4]に規定されていたが,未規定の障害ケースの一部が検討のスコープとされた.例えば,加入者データベース(HSS(Home Subscriber Server)*60/UDR(Unified Data Repository)*61)の輻輳が大規模障害に繋がるケースである.本ケースに対しては,本稿執筆時点(2024年6月現在)にて各社からソリューション案が提案されており,TR29.866[5]に順次まとめられている.例えば,加入者データベース輻輳時は,他装置(CSCF(Call Session Control Function)*62・ASなど)に保存されているデータを使ってルーティングを継続させるなどのソリューションが提案されている.Rel-18ではStudy(検討フェーズ)が立ち上げられて議論が進められた.今後,Studyで提案された各ソリューションは,妥当性の評価を経て,Rel-19以降で必要に応じて仕様化される予定である.

6.2 カナリアリリース

カナリアリリース(CANARY_RELEASE)は,ソフトウェアのリリースやアップデートの手法の1つである.通常,新しいバージョンのソフトウェアを一度にすべてのユーザに提供すると,バグや問題が発生した場合に,全体のシステムに深刻な影響を及ぼす可能性がある.カナリアリリースでは,新しいバージョンのソフトウェアを一部のユーザやデバイスに限定的にリリースすることで,バグや互換性の問題が発生した場合には,その影響を限定的なユーザまたはデバイスに留めることが可能となる.

ウェブサービス系の開発で採用されていることで知られている本手法だが,モバイルネットワークにおいても5GCにおけるカナリアリリースがRel-18で仕様化された.すなわちNFにてソフトウェア更新があった際に,識別子(SUPI(SUbscription Permanent Identifier)*63範囲など)によって限定されたユーザに対してのみ,新しいバージョンのソフトウェアを提供し,テストすることが可能となる.

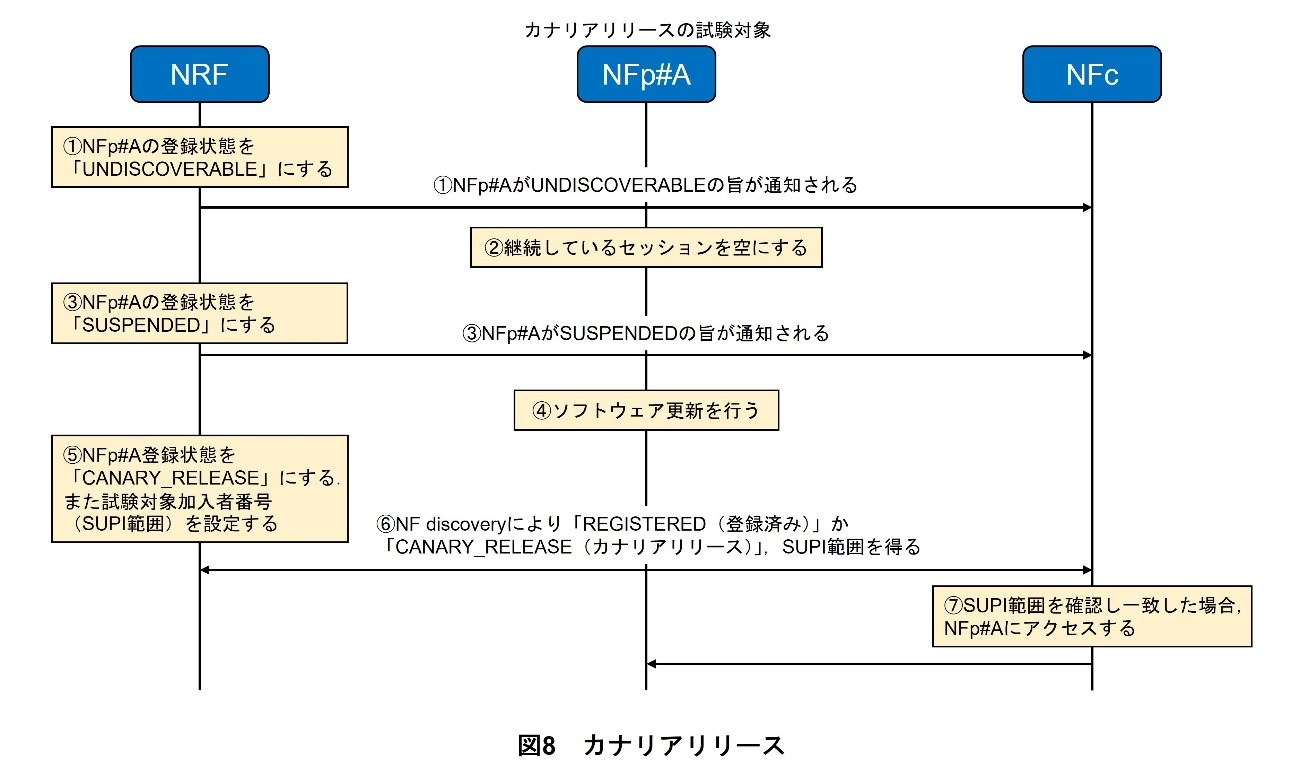

NRF(Network Repository Function)*64の登録情報によりカナリアリリースを行う手順を図8に示す[5][6].

- カナリアリリースの試験対象NF(NFp#A*65)のNRF登録状態を「UNDISCOVERABLE(発見不可)」に設定し,他NF(NFc*66)に通知する.

- NFp#Aは,自装置が収容するすべてのセッションが解放されるまで待機する.

- オプションでNRFのNFp#A登録情報を「SUSPENDED(停止)」にして,NFcに通知することができる.これによりNFcからNFp#Aへの信号送信がないことが保証される.

- NFp#Aのソフトウェア更新を実施する.

- NRFはNFp#AのNRF登録情報を「CANARY_RELEASE(カナリアリリース)」に設定する.同時に選択される条件として識別子(SUPI範囲など)も設定する.

- NFcは,通常どおり,NRFにNFp発見手順を行い,各NFpに対して「REGISTERED(登録済み)」か「CANARY_RELEASE(カナリアリリース)」の情報を得る.

- NFcは,候補のNFpのリストから選択を実施し,カナリアリリース条件に一致する場合(例:NFcが処理しているSUPIがNFp#AにかかわるSUPI範囲に含まれる場合)は,NFp#Aが選択される.

- IMS:3GPP移動通信網におけるIPマルチメディアサービス(VoIP(Voice over IP),メッセージング,プレゼンスなど)を提供するサブシステム. 呼制御プロトコルとしてSIP(Session Initiation Protocol)を用いる.

- 輻輳:通信の要求が短期間に集中してネットワークの処理能力を超え,通信に支障が発生した状態.

- HSS:3GPP上で規定される,EPC(Evolved Packet Core)やIMSに関する加入者情報データベースであり,認証情報および在圏情報の管理も行う.

- UDR:5GCにおけるレポジトリ.

- CSCF:IMSおける中心的機能で,移動端末の呼制御を行う.

- SUPI:5GSで用いる加入者を識別する情報.

- NRF:NFプロデューサの発見を実現するための登録・情報提供装置.

- NFp#A:NFプロデューサ.他NFにサービスを提供する側面に着目した場合のNFの呼び方.

- NFc:NFコンシューマ. 他NFからサービスを得る側面に着目した場合のNFの呼び方.

07. あとがき

-

本稿では,Rel-18で規定された5GCへの拡張について,IoTおよび端末に ...

開く

本稿では,Rel-18で規定された5GCへの拡張について,IoTおよび端末に関するネットワーク選択や利用不可通知,位置測位,ローミングサービス,ネットワーク強靭化に焦点を当てて解説した.3GPPは,現在Rel-19の検討を進めており,5G-Advancedのさらなる拡張をめざしている.ドコモは,今後も3GPPにおける5G-Advanced標準化に寄与し,移動通信のさらなる発展に貢献していく.

-

文献

開く

- [1] 3GPP TS43.064 V18.0.0:“GPRS;Overall description of the GPRS radio interface;Stage 2,”Mar. 2024.

- [2] 3GPP TS36.306 V18.2.0:“E-UTRA;User Equipment (UE) radio access capabilities,”Jun. 2024.

- [3] 3GPP TS23.273 V18.6.0:“5G System (5GS) Location Services (LCS);Stage 2,”Jun. 2024.

- [4] 3GPP TS23.380 V18.0.0:“IMS Restoration Procedures,”Mar. 2024.

- [5] 3GPP TR29.866 V1.0.0:“Study on IMS Disaster Prevention and Restoration Enhancement,”Jun. 2024.

- [6] 3GPP TS29.510 V18.7.0:“5G System;Network Function Repository Services;Stage 3,”Jun. 2024.