衛星移動通信システム特集(1)

ワイドスターⅢシステム・サービスの概要

衛星移動通信サービス LTE over GEO Satellite データ高速化

鴨川 健司(かもがわ けんじ) 大藪 広喜(おおやぶ ひろき)

井上 雅広(いのうえ まさひろ)

ネットワーク部

丹野 元博(たんの もとひろ)

デバイステック開発部

大谷 知行(おおたに ともゆき)

コアネットワークデザイン部

あらまし

2023年10月に全国一斉にサービスが開始された「ワイドスターⅢ」は,新世代の静止通信衛星N-STAR e号機を利用し64個のビームで日本全国と経済水域をエリアとする「LTE over GEO Satellite」システムによる先駆的な衛星移動通信サービスである.衛星通信の社会的使命やニーズに応えるため,本サービスには,従来の「ワイドスターⅡ」サービスの継承に加え,データ通信高速化や利便性の高いサービス提供が求められる.そこで,これらの要求を満たすコアネットワーク設備,衛星基地局装置,衛星端末および衛星端末接続アプリを新規開発し,高速化に対応した多彩な衛星通信サービスを経済的に運用・提供可能とした.

01. まえがき

-

ドコモは,1996年3月に開始された衛星携帯電話サービス[1]と2000年3月に開始された ...

開く

ドコモは,1996年3月に開始された衛星携帯電話サービス[1]と2000年3月に開始された衛星パケット通信サービス[2]とを統合して,「ワイドスター」の名称で衛星移動通信サービスを提供してきた.また,2010年4月に高速化対応「ワイドスターⅡ」[3]として,サービスを継承・拡充し,お客さまの利用シーンに対応した衛星移動通信サービスを提供している.ワイドスターはサービス開始以来,GMDSS(Global Maritime Distress and Safety System)*1の一般通信設備として,船舶が航行中に遭難・安全通信を確実に行うための重要な通信手段となっている.また,陸上では地方自治体などによって災害対策用や携帯電話の不感地帯用として利用され,災害時の事業継続計画(BCP:Business Continuity Planning)において,通信手段としての役割が増加している[4].

ドコモは,2023年10月に,新しい衛星移動通信サービス「ワイドスターⅢ」[5]を全国一斉にサービス開始した.本サービスのシステムは,災害時におけるトラフィック量増加に対応するための高速化・大容量化された衛星通信ネットワークの実現や,利用ユーザの利便性の向上,また,地球温暖化による気候変動からの災害のさらなる甚大化・長期化に対する社会ニーズの変化やユーザ要望に応えるものとして開発された.ワイドスターⅢは,セルラシステムの国際標準であるLTE方式[6]をカスタマイズ開発することによって,LTE over GEO Satelliteとして世界に先駆けて商用開始したシステムである.

本システムでは,LTE方式の通信性能と,超大型展開アンテナを搭載したデジタルハイスループット通信衛星N-STAR e[7]の中継器性能とを有効利用することで,ワイドスターⅡの6倍以上の同時接続数(音声換算)を実現するとともに,3GHz帯以下の周波数を用いる衛星移動通信システムとして世界最速の下りデータ通信速度(最大3Mbps/ワイドスターⅡの約8倍)を達成した.また,リアルタイムFAXサービスや,従来に無かったマルチコール*2,SMS(ショートメッセージ)サービスを提供し,さらには,衛星移動通信端末(以下,衛星端末)との接続アプリを開発することにより,Wi-Fi接続したスマートフォンをハンドセット代わりに利用可能とし,利用ユーザの大幅な利便性の向上を実現した.

本稿では,ワイドスターⅢ衛星移動通信システム・サービスの開発概要について解説する.

なお,本特集では,本稿をはじめ,ワイドスターⅢの衛星端末[8],衛星基地局装置 [9],コアネットワーク*3設備の開発技術詳細について,各記事にて解説する.

- GMDSS:海上における遭難および安全に関する世界的な制度.

- マルチコール:パケット通信中に音声着信が発生するような,複数の呼を処理すること.

- コアネットワーク:パケット交換装置,加入者情報管理装置などで構成されるネットワーク.移動端末は無線アクセスネットワークを経由してコアネットワークとの通信を行う.

02. ワイドスターⅢの概要

-

ワイドスターⅢのサービスイメージを図1に示す. ...

開く

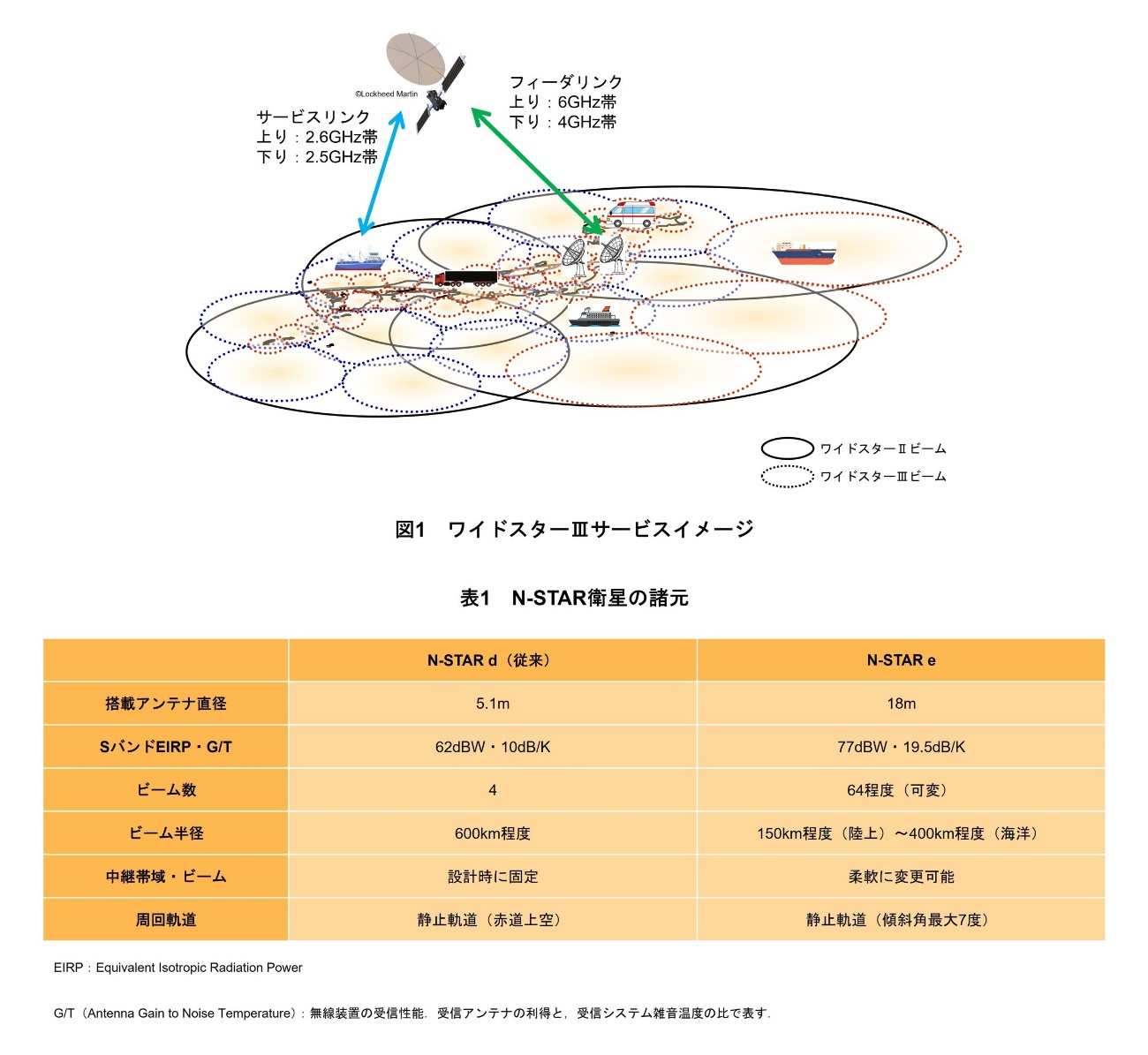

ワイドスターⅢのサービスイメージを図1に示す.

ワイドスターⅢは,次世代の大型アンテナを搭載した静止通信衛星N-STAR e号機を利用し,従来,半径約600kmの4ビームで形成していた日本全土と日本近海のサービスエリアを半径約150kmから約400kmの64ビームで形成する.N-STAR e号機とワイドスターⅡに利用するN-STAR d号機の諸元を表1に示す.N-STAR e号機は,18m径の超大型アンテナを搭載し,高速・大容量のデータ通信に対応可能な通信中継能力を備えるとともに,デジタルビームフォーミング*4によって軌道上で中継帯域やビームを変更することができる.なお,基地地球局*5(以下,基地局)と衛星とのフィーダリンク*6は,Cバンド*7(6/4GHz帯),衛星端末と衛星とのサービスリンク*8は降雨減衰に強いSバンド*9(2.6/2.5GHz帯)を利用する.

- ビームフォーミング:複数のアンテナの振幅および位相を制御によってアンテナに指向性パターンを形成し,特定方向に対するアンテナ利得を増加/減少させる技術.本稿では,デジタル制御でビームフォーミングを実現する.

- 基地地球局:衛星通信システムにおいて,通信衛星と無線通信するための無線基地局.本稿では,Cバンドアンテナと衛星基地局装置から構成される.

- フィーダリンク:衛星通信システムにおいて,基地地球局と通信衛星間の無線通信経路を指す.

- Cバンド:4~8GHz帯の周波数帯域の呼称.ワイドスターⅢでは,6/4GHz帯の周波数帯域を利用する.

- サービスリンク:衛星通信システムにおいて,衛星端末と通信衛星間の無線通信経路を指す.

- Sバンド:2~4GHz帯の周波数帯域の呼称.ワイドスターⅢでは,2.6/2.5GHz帯の周波数帯域を利用する.

03. 要求条件

-

3.1 サービス要求条件

開く

ワイドスターⅢは,従来のワイドスターⅡで提供する音声通話,データ通信,FAXなどの基本サービスを継承するとともに,ユーザの利便性向上や,需要に対応したソリューションを提供できるようにすることが必要である.また,ソリューションの拡大に必要なデータ通信料金の低廉化が可能となるようシステム容量を向上させることを条件とする.

3.2 ネットワーク要求条件

ワイドスターⅢの各ネットワーク設備には,開発運用の負担軽減を図るため汎用技術を積極的に適用すること,また,ワイドスターⅡからの段階的なシステムマイグレーションをスムーズに実施するため,周波数分割多重*10により両システムを同一通信衛星に収容可能[10]とし,システム間の電波干渉も生じないことを条件とした.さらに,災害の甚大化・長期化や災害時支援の多様性によるトラフィック増加に対応するようワイドスターⅡよりシステム容量を拡大(同時接続数(音声換算)10,000以上)すること,および,災害エリアにおけるトラフィック需要に対応するため,無線周波数を柔軟に設定変更し,利用可能とすることを条件とした.

- 周波数分割多重:周波数を分割し,各衛星端末に無線チャネルを割り当てる多元接続方式.

04. システム

-

ワイドスターⅢ衛星移動通信システム(以下,ワイドスターⅢシステム)の ...

開く

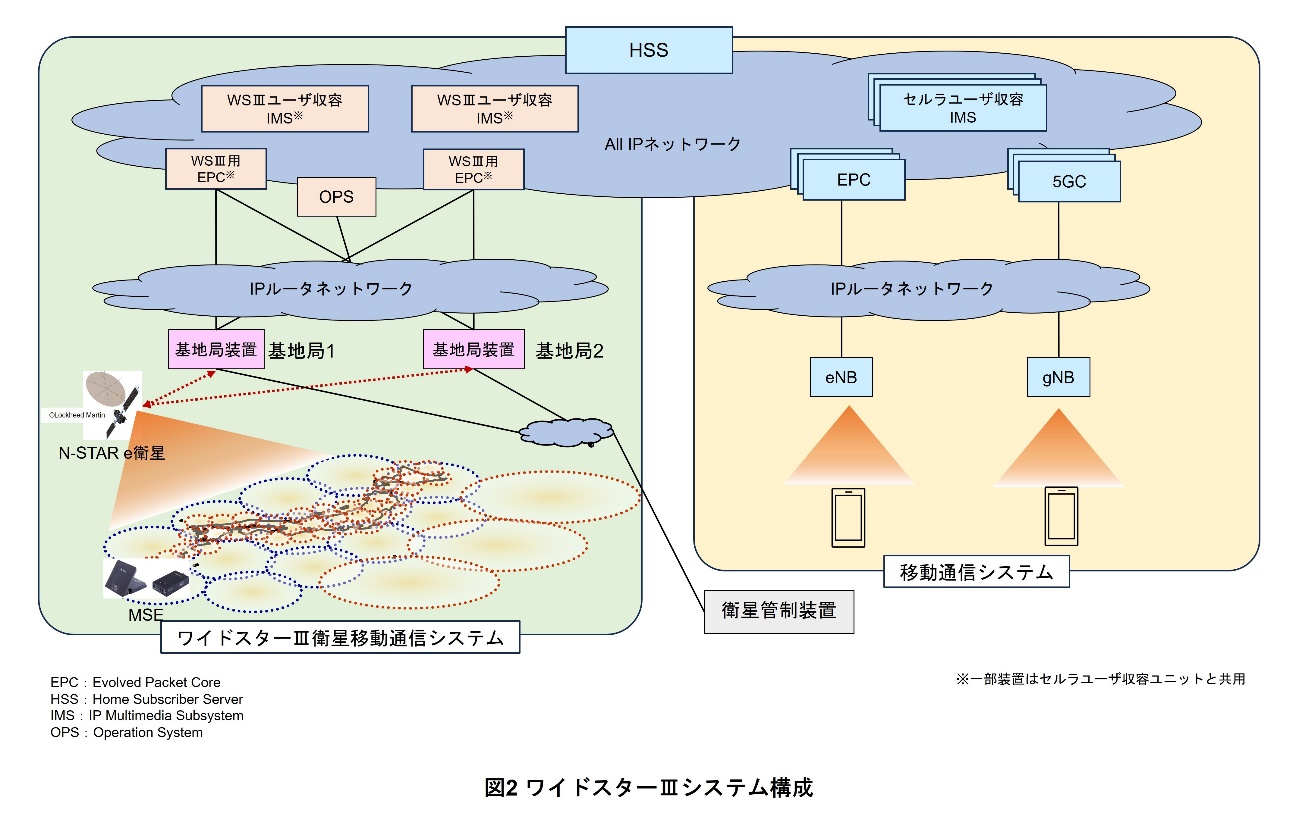

ワイドスターⅢ衛星移動通信システム(以下,ワイドスターⅢシステム)の概略構成を図2に示す.

無線系設備では,既存の基地局Cバンドアンテナ設備,新規に導入したN-STAR e号機,および新規開発した衛星基地局装置,衛星端末により,世界に先駆けてLTE無線通信方式をベースにしたLTE over GEO Satelliteシステムとして開発・実用化することをめざした.また,コアネットワーク設備では,従来の3Gベースの独自装置から,セルラシステムで使われるLTEサービス提供システムと共通アーキテクチャをベースとする装置に高度化し,それらの装置に対して衛星移動通信に必要な機能のみを追加開発・カスタマイズすることによって,経済的なシステム開発をめざした.

衛星回線として,フィーダリンクは上り6,345~6,425MHz,下り4,120~4,200MHzの右旋・左旋円偏波*11を使用し,サービスリンクは上り2,655~2,690MHz,下り2,500~2,535MHzの右旋円偏波を使用する.

4.1 主な特長

(1)ネットワーク信頼性

ワイドスターⅢシステムの衛星基地局装置,ネットワーク設備は,装置としての高い信頼性を確保するため,いずれも冗長構成のカード*12やサーバで構成されている.また,衛星基地局装置,コアネットワーク設備それぞれは,離れた2サイトに配置したサイトダイバーシティ*13のネットワーク構成を踏襲し,いずれかの1局に障害が起きた,あるいは被災した場合でもサービスの継続が可能となっている.それぞれの基地局サイトでは春と秋の年2回,通信衛星と太陽が重なって見えるサントランジット現象*14が発生し,一時的に通信品質が劣化する場合があり,また,局舎工事などで片サイトの基地局から衛星への電波送信が停止されるとシステム容量が半減する.しかしながら,N-STAR e号機のデジタル処理機能を利用してオンラインで周波数リソースの割当てを片方の基地局へ変更することにより,サービスへの影響を最小限に抑えることが可能となる.

(2)負荷分散

安定的なシステム運用のためには,基地局装置,コアネットワークの負荷分散が必要である.2局の基地局装置の通信負荷を分散させるために,衛星端末は,基地局装置からの情報に基づいて,負荷の低い基地局装置のセルをタイムリーに選択できるようにする.また,2サイトのコアネットワーク設備の通信負荷を分散させるために,ネットワークへアクセスする衛星端末に対して基地局装置主導でコアネットワーク設備を分散選択する.

(3)衛星軌道情報

ワイドスターⅢに利用するN-STAR e号機は,南北方向に8の字を描くように最大傾斜角±7度で傾く静止軌道衛星であるため,基地局装置と衛星端末間の衛星伝搬遅延時間の変動が常に生じる.衛星端末からの上り信号について基地局装置受信タイミングが常に一定の範囲内に収まるよう調整するため,基地局装置は,衛星管制装置から定期的にN-STAR e号機の軌道情報を入手し,システム制御信号を通じて衛星端末へ送信タイミングを通知している.衛星軌道情報は,一定期間以上の情報が含まれるため,基地局装置と衛星管制装置間が一時的にリンク断となってもサービス影響は生じない.

4.2 主要構成装置ネットワーク

(1)衛星端末

ドコモは,ワイドスターⅢの衛星端末として,可搬型と船舶・車載型の2機種を開発した.バッテリ動作時の通話,待受け時間は従来のワイドスターⅡ端末と同等以上を達成しつつ,LTEチップセットの実装機能を衛星移動通信システム向けにカスタマイズすることにより,上下のデータ通信速度の高速化を実現した.また,可搬型端末にはWi-Fiルータ機能を搭載し,スマートフォンにインストールする接続アプリを開発することにより,スマートフォンをハンドセット代わりとして音声サービスなどに利用できるようにした.

(2)衛星基地局装置

衛星基地局装置は,衛星送受信装置(RFE:Radio Frequency Transmitting and Receiving Equipment)と衛星アクセス制御装置(SAC:Satellite Access Controller)から構成される.

RFEは,N-STAR e号機とCバンド無線信号で送受信するための周波数変換と利得*15調整が主な役割であり,汎用の無線装置ユニットを組み合わせることでそれらを実現した.

SACは,コアネットワークと連携して実行する衛星端末のアクセス制御やユーザデータの信号処理制御などの通信処理と,装置構成品の監視警報やトラフィック収集などの装置保全処理とが主な役割であり,汎用ハードウェア,サーバ上に,カスタマイズしたLTEプロトコルアプリケーションを搭載することによりそれらを実現した.

なお,基地局装置の監視は,オペレーションセンタに配備した汎用PC上で動作するWeb監視画面により制御できる.同時に,衛星管制装置とのインタフェース監視も行える.

(3)コアネットワーク設備

コアネットワークは,セルラシステムで使われるLTEサービス提供システムと共通アーキテクチャをベースとしており,従来のワイドスターⅡと比較してより高度な音声・データ通信サービスの提供を可能としている.また,衛星特有機能として信号圧縮技術の適用や各種タイマ値のカスタマイズを行い,伝搬遅延対策や帯域効率化を図った.

基地局装置~コアネットワーク間において,音声呼については,SACでコーデック*16変換されたG.711*17の音声データとして,また,FAX呼については,ITU-T T.30プロトコル*18によるデータとして,セルラと共通のルーティング制御で通信を実施する.パケットパックサービス*19の制御では,無線区間の伝送レートに合わせて最低速度の変更を行った.

コアネットワーク設備については,セルラ収容設備とは分離して構築することで,大規模災害時などに想定されるセルラの輻輳*20に影響を受けず高い信頼性を確保している.

- 右旋・左旋円偏波:電波伝搬の形態の1つであり,電波の伝搬方向に向かって電界(磁界)が円回転(右旋・左旋)する偏波.

- カード:電力増幅器,周波数変換器,変復調処理機能などのコンポーネントパネルやボードを指す.

- サイトダイバーシティ:基地局~通信衛星間の降雨減衰の影響を軽減するため,基地局間の距離を離して設置する方法.

- サントランジット現象:基地局アンテナが衛星からの電波受信の際,衛星と太陽が重なることに伴って,太陽雑音を受信することから,通信品質が低下する現象をいう.年2回春と秋に発生する.

- 利得:信号をある電力(入力電力)で増幅器に入力した際に,増幅器の出力端子にて得られた電力(出力電力)と入力電力の比.

- コーデック:音声などのデータの符号化,復号化に関する技術.

- G.711:国際電気通信連合 電気通信標準化部門ITU-T(International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector)により制定された音声符号化の標準規格.固定電話網内の音声信号の伝送に用いられている.64kbit/sの固定ビットレート.

- ITU-T T.30プロトコル:ITU-Tで標準化された,交換電話網や統合デジタルサービス網 (ISDN(Integrated Services Digital Network))上でのG3 FAX通信を実現するための伝送制御プロトコル.

- パケットパックサービス:ワイドスターⅢでのデータサービスメニューの1つであり,利用可能データ量を超えた場合,通信速度が最大1kbpsとなる.

- 輻輳:通信の要求が短期間に集中してネットワークの処理能力を超え,通信に支障が発生した状態.

05. 提供サービス

-

ワイドスターⅢにおいて提供するサービスを表2に示す. ...

開く

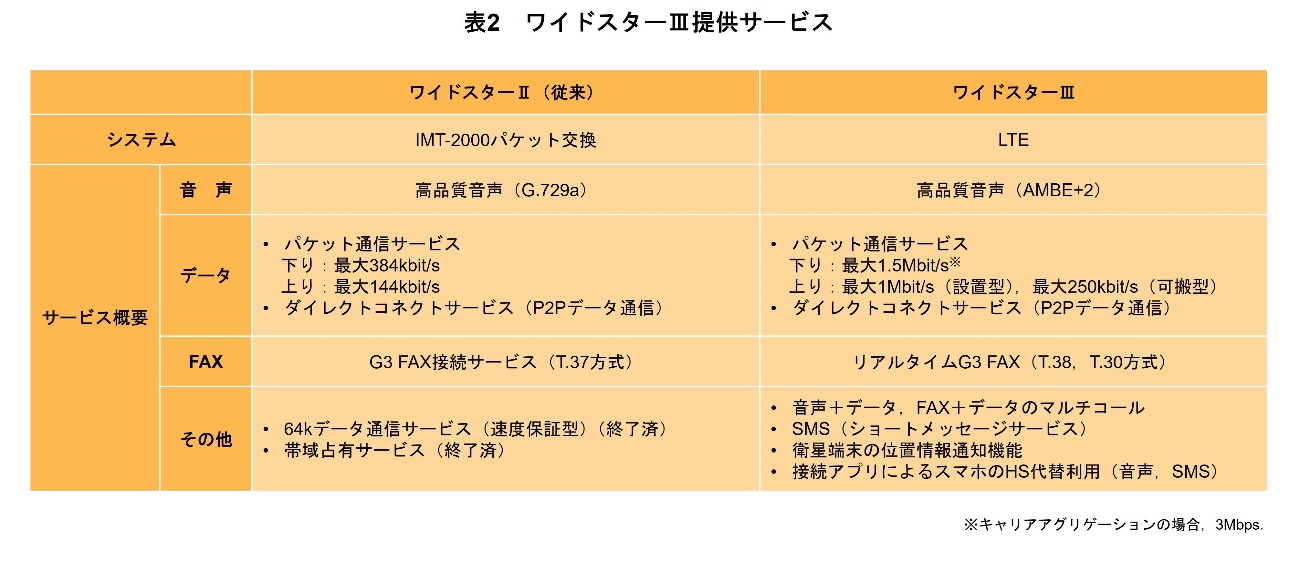

ワイドスターⅢにおいて提供するサービスを表2に示す.ワイドスターⅢの提供にあたっては,ワイドスターⅡで提供していたものであっても,他の通信サービスとの差異化や需要を考慮して,サービスを取捨選択している.

ワイドスターⅢでは,災害時のニーズに対応するため,データ通信サービスの充実を図っている.衛星端末間をP2P(Peer to Peer)*21でデータ通信する従来からのダイレクトコネクトサービスの継承に加えて,ベストエフォート型パケット通信サービスでは,上り最大1Mbps,下り最大1.5Mbpsと,提供速度の高速化を実現した.さらに,キャリアアグリゲーション*22を採用した場合は,3GHz帯以下の衛星移動通信システムとして世界最速の下り最大3Mbpsが達成できる.

また,SMSやマルチコールなどを新たなサービスとして提供したり,Wi-Fiによるスマートフォン連携のための接続アプリによって,スマートフォンを衛星端末のハンドセット代わりとして利用可能としたりすることで,ユーザの利便性が向上している.

主要サービスは次のとおりである.

(1)音声サービス

音声サービスでは,グローバル衛星移動通信サービスで利用されている低レートでかつ通信品質の優れた4kbps AMBE+2TMコーデック[11]を採用することによって,ワイドスターⅡに比べて同時接続可能な音声通話の数を大幅に増やしつつ,ワイドスターⅡと同等以上の通話品質を実現した.固定網との通話では,基地局装置でITU-T G.711μ-law*23コーデックに変換してコアネットワークへ転送・交換することで音声サービスを提供する一方,ワイドスターⅢ衛星端末間の通話では,それを変換することなく通信している.

(2)データ通信

データ通信では,上下非対称通信速度のベストエフォート型パケット通信サービスを提供する.LTE方式による①キャリアの広帯域化(ワイドスターⅡの300kHzから1.2MHz),②変調方式の多値化(π/4シフトQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)*24から16QAM(16 Quadrature Amplitude Modulation)*25,64QAM*26)によって,上り最大1Mbps(ワイドスターⅡの約7倍),下り最大1.5Mbps(約4倍)を実現した.キャリアアグリゲーションを採用した場合は,下り通信速度を2倍の最大3Mbpsに高速化可能である.これにより,Lバンド*27(1.6/1.5GHz)によるInmarsatシステム[12]の提供スピードを上回り,3GHz帯以下の衛星移動通信サービスにおいて世界最速のデータ通信が提供できる.

(3)FAXサービス

従来のワイドスターⅡのFAXサービスでは,衛星端末に接続されたFAXアダプタがG3 FAXをメールに変換し,衛星端末~コアネットワーク区間をITU-T T.37プロトコル*28によるデータ通信を行っているため,送信元はリアルタイムな送達確認ができなかった.今回,衛星端末~基地局装置区間はITU-T T.38プロトコル*29,基地局装置~コアネットワーク区間はITU-T T.30プロトコルを採用することにより,G3 FAX機器を衛星端末に接続するだけで,ワイドスターⅡおよびワイドスターⅢ衛星端末や固定網とのリアルタイムなFAXサービスが利用可能である.

- P2P:サーバ・クライアント通信と対照的に,複数のコンピュータが対等な立場で相互に情報をやり取りする通信形態.本稿では,衛星端末同士が対等な立場での情報をやり取りすることを示す.

- キャリアアグリゲーション:複数のキャリアを用いて同時に送受信することにより,広帯域化を行い,高速伝送を実現する技術.

- ITU-T G.711μ-law:ITU-Tで標準化された,音声符号化における圧縮方式の1つ.14bitの無圧縮PCM(Pulse Code Modulation)データを8bitに圧縮する.

- QPSK:デジタル変調方式の1つで,4つの位相にそれぞれ1つの値を割り当てることにより,同時に2bitの情報を送信可能.

- 16QAM:デジタル変調方式の1つ.振幅と位相の異なる16通りの信号を組み合わせることにより,同時に4bitの情報を送信可能.

- 64QAM:デジタル変調方式の1つ.位相と振幅の異なる64通りの組合せに対してそれぞれ1つの値を割り当てることにより,同時に6bitの情報を送信可能な変調方式.

- Lバンド:0.5~2GHz帯の周波数帯域の呼称.

- ITU-T T.37プロトコル:ITU-Tで標準化された,IP網上での電子メールを介して,G3 FAX通信を実現するための伝送制御プロトコル.

- ITU-T T.38プロトコル:ITU-Tで標準化された,IP網上でのリアルタイムなG3 FAX通信を実現するための伝送制御プロトコル.

06. あとがき

-

本稿では,2023年10月にサービスを開始した高度化「ワイドスターⅢ」衛星移動通信 ...

開く

本稿では,2023年10月にサービスを開始した高度化「ワイドスターⅢ」衛星移動通信システム・サービスの概要を解説した.世界に先駆けて開発したLTE over GEO SatelliteシステムによるサービスであるワイドスターⅢは,従来からの非常時,災害時などの通信手段としての継承に加えて,データ通信の高速化や接続アプリによる利用などによって,多種多様なお客さまニーズに応えていくことが期待できる.今後は,お客さまの声を踏まえたサービス品質の改善やソリューション導入によって,データ通信利用の拡大を図りつつ,ワイドスターⅡからのマイグレーションを進める予定である.Beyond 5G/6G時代に向けて,衛星通信システムと地上系通信システムを連携するNTN(Non-terrestrial Network)*30の実現が期待されており,ワイドスターⅢシステムはGEOシステムの1つとして今後さらに存在価値が高まるものと考えられる.

- NTN:衛星やHAPS(High Altitude Platform Station)などの非陸上系媒体を利用して,通信エリアが地上に限定されず,空・海・宇宙などのあらゆる場所に通信エリアが拡張されたネットワーク.

-

文献

開く

- [1] 上野,ほか:“衛星移動通信システム特集N-STAR衛星通信システムの概要,”本誌, Vol.4,No.2,pp.6-9,Jul. 1996.

- [2] 中川,ほか:“衛星パケット通信サービス特集 システム概要,”本誌,Vol.8,No.2,pp.6-10,Jul. 2000.

- [3] 山本,ほか:“ワイドスターⅡ衛星移動通信システム・サービスの概要,”本誌,Vol.18,No.2,pp.37-42,Jul. 2010.

- [4] docomo Business Online:“衛星電話サービス ワイドスターⅢ.”

https://www.ntt.com/business/services/widestar3.html

- [5] NTTドコモ報道発表資料:“衛星電話サービス「ワイドスターⅢ」を提供開始,”Sep. 2023.

https://www.docomo.ne.jp/info/news_release/2023/09/20_01.html - [6] 中村,ほか:“LTE/LTE-Advanced高度化技術概要,”本誌,Vol.21,No.2,pp.6-9,Jul. 2013.

- [7] 井上 雅広:“Beyond5G/6Gの実現に向けたNTNの展望,”2024年電子情報通信学会総合大会,BI-11-01,Mar. 2024.

- [8] 宮下,ほか:“ワイドスターⅢ衛星移動端末の開発,”本誌,Vol.32,No.2,Jul. 2024.

- [9] 田原 英斗,中村 将大,金清 敏幸,鴨川 健司:“ワイドスターⅢ基地局装置の開発,”2024年電子情報通信学会総合大会,B-3-27,Mar. 2024.

- [10] NTTドコモ報道発表資料:“「ワイドスターⅡ」サービスにおける新通信衛星運用開始のお知らせ,”Feb. 2023.

https://www.docomo.ne.jp/info/notice/page/230227_00.html - [11] Digital Voice Systems, Inc.:“AMBE+2™ Vocoder.”

https://www.dvsinc.com/soft_products/ambe_p2.shtml

- [12] Inmarsat:“Capabilities Categories: L-Band.”

https://www.inmarsatgov.com/capability-category/l-band/