生物多様性中期ロードマップ

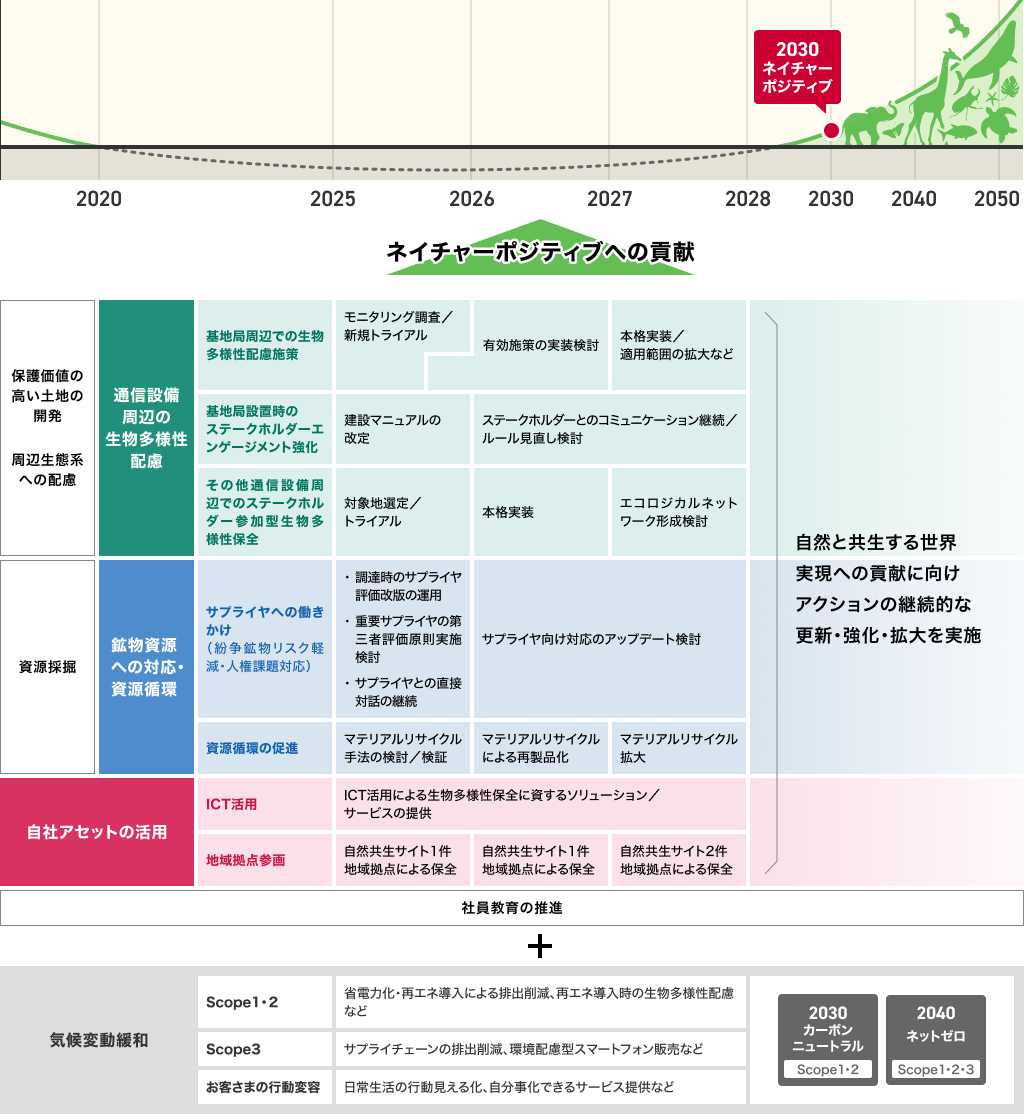

国際社会がめざす2050年「自然と共生する世界」および2030年「ネイチャーポジティブ」の実現に貢献するため、ドコモは「生物多様性中期ロードマップ」を策定しました。

本ロードマップでは、生物多様性保全の取組みにおけるドコモとしてのありたい世界・めざしたい姿やドコモが実現したいことを示すとともに、自社事業における生物多様性重要課題(「保護価値の高い土地の開発」、「周辺生態系への影響」、「資源採掘」)および機会領域(自社アセットの活用)に対する目標を定め、年単位での取組みを設定しました。ロードマップを実行していくことで、リスク低減の対応を強化し、社会へ波及させていくドコモならではの取組みを推進し、ヒトと自然が“あたりまえに”共生している世界の実現をめざしていきます。

基本姿勢

ロードマップ全体図

取組みテーマ別のアクション

通信設備周辺の生物多様性配慮

重要課題「保護価値の高い土地の開発・周辺生態系への影響」については、取組みテーマを通信設備周辺での生物多様性配慮と定めて対応します。

対応方針

- 地域やパートナーとの連携による周辺環境への生物多様性配慮を通じたネイチャーポジティブへの貢献

- 自社アセット(通信設備など)を活用したドコモならではの取組みの実施

-

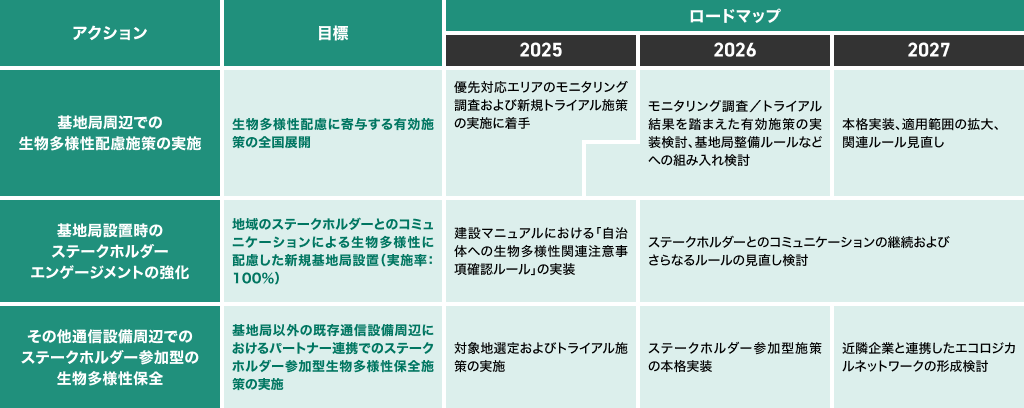

アクション1:基地局周辺での生物多様性配慮施策の実施

2025年度から2026年度にかけて、トライアル結果を踏まえた有効施策の実装について検討を実施し、2027年度以降の本格実装、適用範囲の拡大(標準化)、基地局の新設および保守時のルールへの反映など、運用に組み込むことをめざします。

2025年度は、基地局/通信設備周辺における生物多様性配慮に寄与する新たなトライアル施策の実施に着手します。トライアル内容の検討に際しては、自然環境の特性や希少種の生息状況のデータを活用しながら、生物多様性上の重要エリアに位置する鉄塔局などの生態系影響に関するモニタリング調査を実施し、各種対策の立案やルール見直しに向けた、ベースラインとなる一次データの整備を実施します。モニタリング調査は関係者へのヒアリングが中心ですが、一部現地調査も実施します。現地調査では、地域の生態系に精通した専門家に同行いただくことで、客観的且つより深い知見を得られるように努めます。

トライアルの実施~拡大に際しては、リスク評価に基づくホットスポットに位置する基地局を最優先とし、KBA(Key Biodiversity Area、コンサベーション・インターナショナル・ジャパンのKBA調査の成果を使用)の中に位置する基地局も優先対象に位置づけて取組みます。トライアル施策案

絶滅危惧種など地域にとって希少な種の植生エリア周辺に立地する基地局の保護柵などを活用した野生動物による食害などの防止

基地局ならではの特性や立地を活かし、希少な植物などが安全に生育できる保護エリアの創出をめざす(モニタリング調査対象基地局から優先的に選定することを検討)

生物種への影響に配慮した除草作業の実施

基地局保全における除草作業について、生態系影響が大きいと考えられる地域における除草剤の完全不使用をめざす(モニタリング調査対象基地局以外のエリアも対象に検討)

モニタリング調査対象基地局の優先順位付けの流れ

基地局は全国に膨大な数が存在することから、周辺生態系への影響の大きさによる優先順位付けを行いました。

- STEP1:基地局種別によるスクリーニング

- 対象となる基地局は、高さや面積による生態系影響の観点から、アンテナ設置位置30m以上の鉄塔タイプを選定しました。

- STEP2:立地によるスクリーニング

-

- 土地利用のデータを用いて、都市部に立地しない基地局を抽出しました。(周囲の陸地面積のうち建物の占める割合が25%未満となる基地局を抽出)

- 植生のデータを用いて、自然的な環境にある基地局を抽出しました。(基地局を中心とする半径2kmのエリアを対象とし、環境省の自然環境保全基礎調査植生調査で定義される自然度が8〜10に該当する植生が当該エリアに含まれる基地局を抽出)

- リスク評価に基づくホットスポットおよび、KBAのなかに位置する基地局を抽出しました。

STEP3:分布推定結果によるスクリーニング

STEP1およびSTEP2を通じて選定された基地局に対し、「希少種スコアを用いた優先順位付け」※を行い、優先順位の高い基地局を選定しました。

- 基地局の周囲で分布が推定される鳥類および種子植物類の環境省レッドリスト掲載種を対象に、分布推定モデルから得られる各種の好適度の値を、レッドリストカテゴリーによる重み付けの上で合計し、希少種スコアと定義しました。希少種スコアが高い基地局ほど、レッドリストで上位のランクにいる種が種数として多く分布している可能性が高いと考えられます。

-

アクション2:基地局設置時のステークホルダーエンゲージメントの強化

2025年度から建設マニュアルにおける「自治体への生物多様性関連注意事項確認ルール」の実装と運用状況の確認を実施し、すべての新規基地局の設置に際し、ステークホルダーとのコミュニケーションを実施することで、生物多様性に配慮します。

2026年度には、ステークホルダーとのコミュニケーションの継続的な実施に加え、さらなるルールの見直し検討を行うことで生物多様性に配慮した取組みに繋げます。 -

アクション3:その他通信設備周辺でのステークホルダー参加型の生物多様性保全

通信設備周辺におけるパートナー連携でのステークホルダー参加型の生物多様性保全施策を実施することで、都市部の緑地を増やしながら、社会的に波及効果の高い取組みの創出をめざします。

2025年度には、モデル地域となる対象地の選定を行い、トライアル施策を実施します。

2026年度には、ステークホルダー参加型施策の本格実装を行います。

2027年度には、近隣企業と連携したエコロジカルネットワークの形成について検討を開始し、ステークホルダーとの連携により社会的に波及効果の高い取組みの創出をめざします。ステークホルダー参加型施策案

自社ビル敷地内でのシェアフォレストの提供

自社ビル敷地内の緑地などを、人と動植物が互いに共生する結接点として再構築し、地域のステークホルダーとともに都市に緑地を増やすことで、都市の生物多様性向上に貢献する

また、周辺地域の優れた自然条件を有するエリア(生態系の拠点)同士を相互に連結させるエコロジカルネットワークの考え方に基づき、本検討において創り出す緑地を、生態系の拠点間の回廊として活かすべく、近隣の他企業や自治体などのステークホルダーと連携した活動の実現をめざす

鉱物資源への対応・資源循環

重要課題「資源採掘」については、取組みテーマを鉱物資源への対応・資源循環(新たな資源の採掘の削減に寄与)と定めて対応します。

対応方針

上流:サプライヤ連携

・サプライヤの紛争鉱物利用リスクの低減、紛争地域の人権課題への対応に向けた働きかけ

下流:資源循環

・マテリアルリサイクルの推進による資源効率性の向上

-

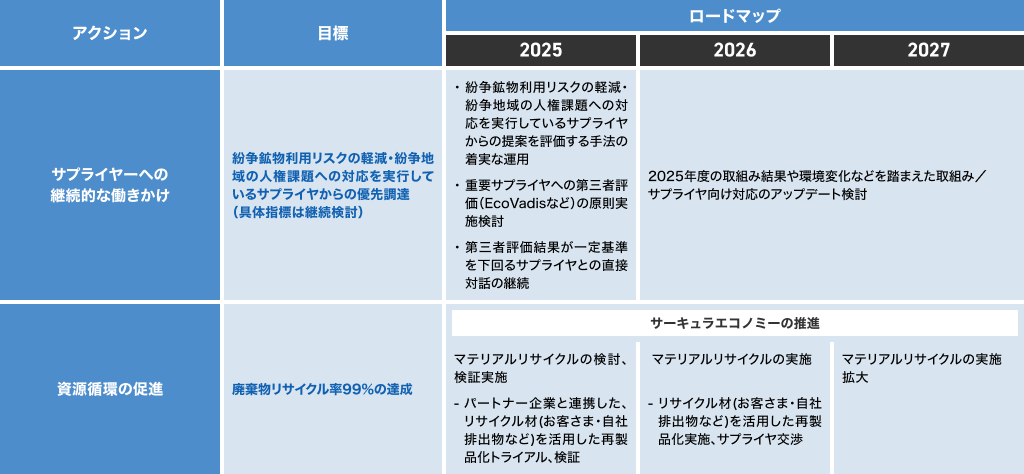

アクション1:サプライヤへの継続的な働きかけ

紛争鉱物利用リスクの軽減や、紛争地域の人権課題への対応を実行しているサプライヤから優先して調達することをめざします。

2024年度末に、サプライヤへの要請事項をとりまとめた「NTTドコモ サプライチェーンサステナビリティ推進ガイドライン」へ「鉱物トレーサビリティ」に関する表現を追加することで、鉱物トレーサビリティを重視する姿勢をサプライヤへ明示しました。

また、調達時のサプライヤ評価においては環境配慮の取組み状況に応じた加点を実施していますが、加点対象項目分野に「鉱物トレーサビリティの取組み」を新たに追加することで、鉱物トレーサビリティを推進しているサプライヤの提案を優先採用しやすい評価基準に改訂しました。

2025年度は本改訂を着実に運用していくことで、紛争鉱物利用リスクの軽減・紛争地域の人権課題への対応を実行しているサプライヤを優遇するだけでなく、サプライヤの活動が当該課題を意識したものへと変革していくことを促します。

また、重要※1および主要なサプライヤ(2025年3月時点18社)に対して第三者評価(EcoVadisなど)およびNTT/KDDI/ソフトバンク3社共通SAQ※2の実施を要請しており、評価が一定基準を下回るサプライヤに対しては直接的な対話を継続的に実施していますが、重要なサプライヤに対しては、第三者評価を原則実施とすることを検討します。

2026年度以降は、2025年度の取組結果や環境状況の変化を踏まえ、サプライヤ向け対応の更新を検討していきます。- 重要サプライヤの定義:一定規模以上の、または代替不可能な製品を供給するネットワーク設備・携帯電話端末のサプライヤ

- Self-Assessment Questionnaire(自評価調査)

-

アクション2:資源循環の促進

1998年から携帯電話のリサイクル活動に取り組んでおり、2022年にはドコモ認定リユース品(中古品)「docomo Certified」の取扱いを開始するなど、資源循環に関するさまざまな取組みを行ってまいりました。

これらの活動に加えサーキュラーエコノミーの取組みを推進することで、2030年度までに廃棄物リサイクル率の99%達成をめざします。2025年度には、マテリアルリサイクルのメソドロジーに関する検討・検証を実施します。リサイクル材(お客さま・自社排出物など)を活用した再製品化についてトライアル・検証する際は、パートナー企業などと連携しながら進めます。

2026年度には、リサイクル材(お客さま・自社排出物など)を活用した再製品化を実施します。トライアル・検証で得られたマテリアルリサイクルスキームの活用による再製品化やサプライヤ交渉により、サーキュラーエコノミーを推進・強化します。

2027年度には、マテリアルリサイクルの取組みをさらに拡大します。これまでの環境配慮の事例

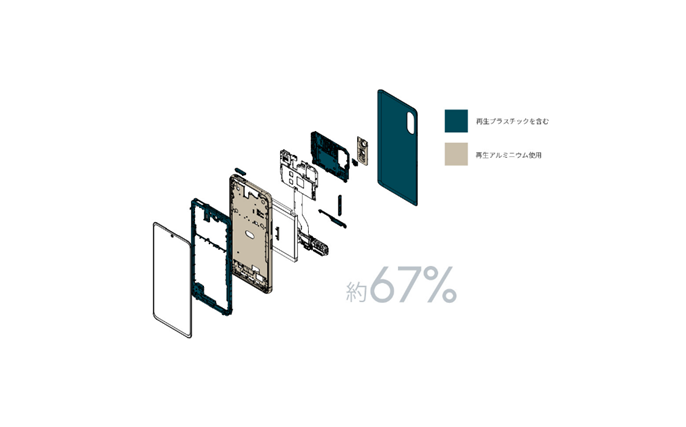

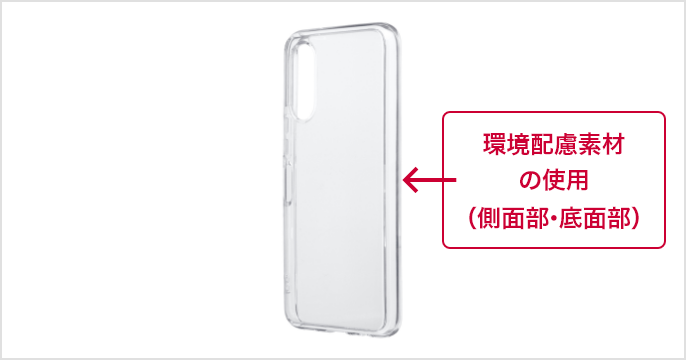

スマートフォンのプラスチック削減に向けた取組み

スマートフォンの筐体で使用されるプラスチックの削減に向け、22年夏モデルから再生プラスチック材や、廃棄予定の漁網を一部使用したモデルを採用するなど、環境に配慮した素材を積極的に推進しています。

2022年4月には、海洋生物の生息環境を破壊するとされている海洋を漂う廃棄漁網をリサイクルして使用したスマートフォン「Galaxy S22 SC-51C」を発売しました。

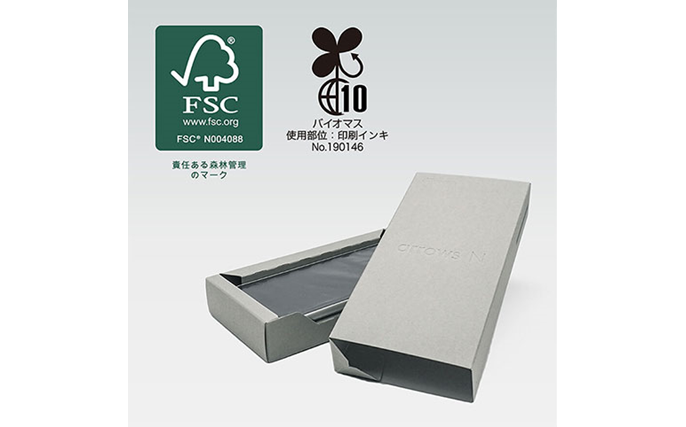

2023年2月には、再生プラスチックなどのリサイクル素材を約67%※使用したスマートフォン「arrows N F-51C」を発売しました。また、個装箱にはFSC認証紙やバイオマスインキを採用し、細部まで環境配慮にこだわりました。

手軽にエシカルな行動を後押しする「カボニューレコード」に対応した機種も続々と登場しています(2024年8月現在26機種)。- 本体重量から、バッテリーやディスプレイなどの電気電子部品を除いた部品総重量に対する、リサイクル素材総重量の割合

再生プラスチックなどのリサイクル材を利用 FSC®認証紙やバイオマスインキを採用した、

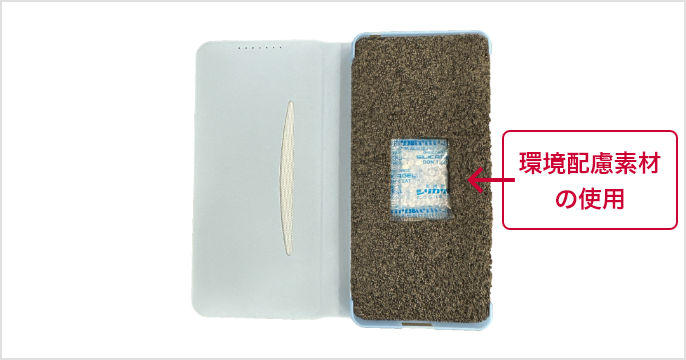

環境にやさしいパッケージdocomo select(アクセサリ)の取組み

さらなるサーキュラエコノミー推進に向け、鉱物資源以外のリサイクル材の活用にも取り組んでいます。あんしん安全なスマートフォンアクセサリを提供しているdocomo selectでは、製品本体やパッケージにおいて環境に配慮した素材の活用を推進しています。

特に、一部のスマートフォンケースでは100%リサイクル素材を使用した製品を発売するなどの取組みを行っています。

その他にも、ガラスフィルムやその貼付用治具、同梱される緩衝材でリサイクル材を活用するなど、環境配慮に取組んでいます。

リサイクルTPUまたは

バイオTPU使用部は含有率100%

「フィルム貼付サポートツール」の

環境配慮素材使用

フリップケースにおける「緩衝材」の

環境配慮素材使用

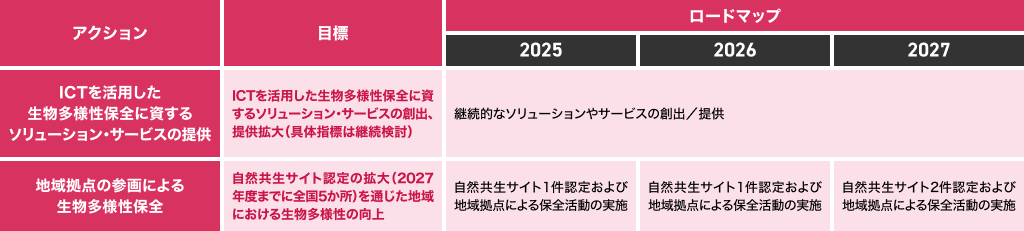

自社アセットの活用

機会領域として、ICTや地域拠点などの自社アセットを活用することで、さらなる生物多様性の保全に取組みます。

対応方針

ICT活用

・自社のICT活用による生物多様性保全に資するソリューション・サービスの提供

地域拠点参画

・地域での生物多様性保全活動によるネイチャーポジティブへの貢献

-

アクション1:ICTを活用した生物多様性保全に資するソリューション・サービスの提供

ドコモグループはこれまでも森林保全や持続可能な農業ICTなど、グループアセットであるICTを活用した生態系保全に資するサービス・ソリューションの提供を実施しています。

2025年度以降も継続的にソリューションやサービスの創出/提供に取組み、2030年のネイチャーポジティブ実現に貢献をしながら事業機会の創出に取組みます。TOPICS:ドコモグループのICTを活用した生物多様性保全活動事例

ICTの活用による森林保全

高齢化・担い手不足が問題となっている林業分野において、ドコモは、株式会社筑水キャニコム、千葉県森林組合と結んだコンソーシアムの代表者として、林野庁の実証事業による「自動運転型下刈機械の植栽フィールド運用検証」の実証実験を行いました。

実証実験の様子(傾斜約25度を登坂している自動運転型下刈機械) また、ドコモのICTを活用し、ゲームをきっかけに生物多様性への新たなかかわり方を提案する「もりまもり」の開発を通じて、お客さまが楽しみながら環境や生物多様性保全に触れ、保全活動に参画できるドコモならではのサービスも提供しました。

NTTドコモビジネス:ICTの活用による地域課題の解決~生物多様性保全への貢献

NTTドコモビジネスは、先進的ICTを活用した各種サービス・ソリューションを通じて、様々な社会課題や新たな価値の創発に取り組んでいます。

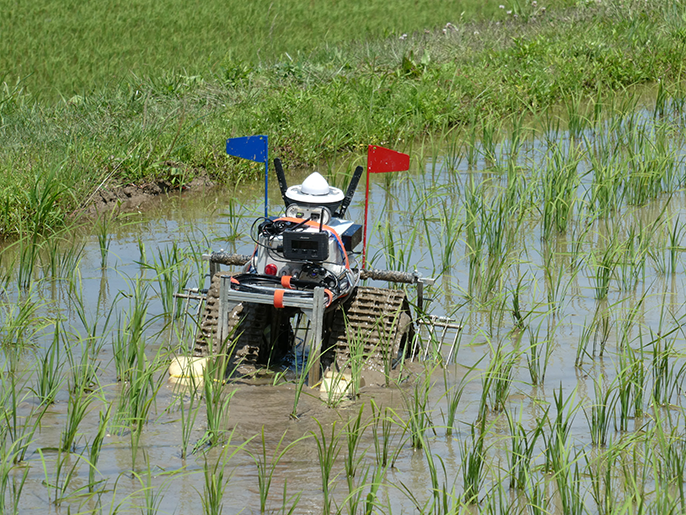

2022年4月から、世界農業遺産に指定されている新潟県佐渡市において、棚田の水稲での減農薬栽培、無農薬・無化学肥料栽培を推進するため、ドローン空撮や水田除草ロボット、ICTを活用した高度水管理システムの活用・検証などを行う実証実験を行っています。

佐渡市では、高齢化が急速に進むとともに、農業の生産性を高めるため農薬や化学肥料の使用が拡大する一方、特別天然記念物であるトキをはじめとする生き物の生態系・エコシステムとの共存が大きな課題となっていました。そこで、棚田地域で導入可能なさまざまな農業ICTソリューションを導入し、減農薬栽培、無農薬・無化学肥料栽培の推進に向けたコスト低減、労力軽減、収益向上をめざしています。さらに、減農薬栽培などを推進・拡大することで、人だけでなく、棚田地域に生息する生き物の増加にも貢献していきます。- 本実証は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構「スマート農業産地形成実証」に採択されています

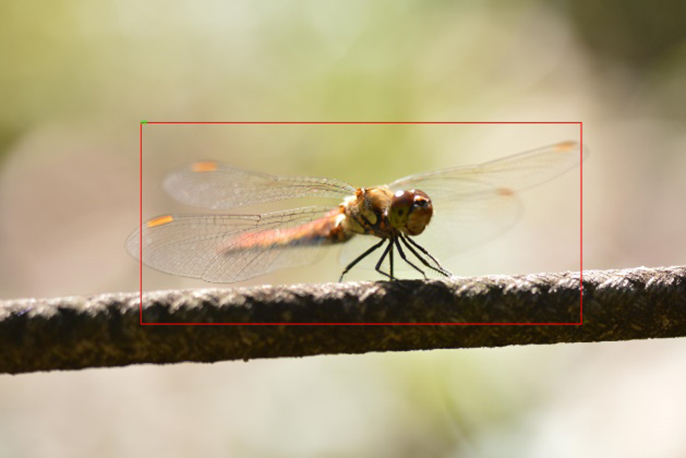

画像認識AIを搭載した水田除草ロボット NTTドコモソリューションズ:基地局周辺でのバードモニタリング実証

NTTドコモソリューションズとドコモは、「鉄塔局周辺での固定カメラ設置による鳥類生態系のモニタリング」に関する実証実験を、共同で実施しました。

風力発電事業においては、バードストライクによる生態系への影響が大きな課題となっています。周辺環境の調和とともに社会インフラを維持していくことが重要であることから、NTTドコモソリューションズは風力発電設備におけるバードストライク対策のための「AIによる鳥類モニタリング」をSmart Data Fusion 鳥検知ダッシュボードにより提供しています。今回の実証では適用分野拡大を狙い、同じく社会インフラのひとつである通信事業を担うドコモの鉄塔局周辺での鳥類生態系のモニタリングによる環境アセスメントへの適用可能性の実証を行いました。

結果として、絶滅危惧種であるチュウヒ、ノスリ、準絶滅危惧種であるトビなどの希少猛禽類を短期間で数多く確認できるなど、風力発電設備とは異なる環境である鉄塔局周辺においてもAIによる鳥類モニタリングの実現性を確認できました。

本実証結果は、今後のNTTドコモソリューションズによるAI鳥類モニタリング技術の発展(鳥類検知、追跡予測拡大、種別判定など)に繋げてまいります。また、本技術の活用により、様々な場所で撮影された鳥類の種別、生息数、撮影された時間帯などの情報を蓄積することで、鳥類保護への活用や、環境状態の数値的な把握へつながるデータとして活用いただけるようなモデルの組み上げ可能性を検討してまいります。

将来的には、鳥類に留まらず多様な生物へ対象種別を拡大していくことや道路や河川など社会インフラ領域を拡大するなど、さらなる生物多様性保全に貢献してまいります。バードモニタリング実証の様子 -

アクション2:地域拠点の参画による生物多様性保全

2023年度、ドコモ泉南堀河の森(大阪府)が環境省「自然共生サイト」へ認定されました。大阪南部地域の里地里山に成立する自然豊かな環境と、そこに生息するオオムラサキや二ホンヒキガエルなどのさまざまな生き物、生態系を守る活動を実施しています。

2025年度以降も自然共生サイトを年間1~2件の認定を獲得し、2027年度までに全国で5か所の自然共生サイト認定をめざします。

認定を得た自然共生サイトでは、生物多様性の保全に資する活動を実施することを第一義とし、そのための手段として、社員の生態系保全への意識醸成、地域のステークホルダー(地方自治体、NGO、地域団体、学術機関、地域住民など)との連携、ICTの活用など、地域に即した取組みとすることをめざすことで、生物多様性の保全を図っていきます。

TOPICS:地域での活動事例

ステークホルダーのみなさまとの連携による地域の生物多様性回復に向けた活動

ドコモは埼玉県所沢市・公益財団法人日本自然保護協会(以下NACS-J)との3者による連携協定を締結し、自治体の生物多様性回復活動の支援を実施しています。

自治体規模のネイチャーポジティブを目指し所沢市、ドコモ、日本自然保護協会が連携協定を締結(PDF形式:598KB)

本連携のなかで、ドコモは以下の3テーマに取組みました。

- 企業版ふるさと納税による、保全緑地のエコロジカルネットワーク機能向上への貢献

- ドコモが持つAI画像判定技術とNACS-Jが保有する知見を組み合わせた、トンボ類の自動同定モニタリング手法の開発検討

- 所沢市内の里山保全地域において、所沢市/地域住民/NACS-Jと連携した社員参加型保全管理活動(定期的な企業参画による、将来の担い手不足が懸念される里山保全課題の低減)

本連携を通して、「企業参画によるネイチャーポジティブへの貢献度の見える化」にも寄与し、2024年6月に、ドコモの参画がネイチャーポジティブへどれだけ貢献しているかを示した「ネイチャーポジティブ貢献証書」(所沢市およびNACS-Jの連名発行)を受領しました。

トンボ類の自動同定モニタリングの様子

かいぼり作業の様子

地域やフィールドごとの特色を生かした学びを提供し、子どもたちが環境への向き合い方を考えるきっかけを作る活動

事例:地元地域との連携による環境プログラムの実施(八王子市上川の里での子ども向け環境教育イベント)

2024年7月に、保全活動協定を結んでいる八王子市と市民向けに「上川の里 いきもの探検」と称したスマホでいきもの探しを行う環境教育イベントを実施いたしました。

イベントでは、生態系調査アプリを活用したデータからみる生物多様性を解説し、人の手で守られている森があることを子どもたちに知ってもらう機会になりました。

2025年3月には、東京都八王子市にあるドコモ八王子上川の里の森で東京チェンソーズと協力し環境教育プログラム「山あそび体験プログラム、木こりとDIY体験」を実施しました。植林から主伐に至るまでの森の成長過程を林業の仕事と対比した形でパネルを用いて説明するとともに、普段の暮らしでは体験できない木の伐採や、のこぎりなどを使用したDIYの体験を通して、森の役割を理解することができました。「山あそび体験プログラム、木こりとDIY体験」の様子 自社のフィールドを活用し、ステークホルダーのみなさまとの協働や実証の場として役立てる活動

NTT株式会社、株式会社バイオーム、NTTドコモビジネス株式会社、NTTドコモソリューションズ株式会社、株式会社NTTデータ、株式会社NTTドコモの6社で実証を開始した「衛星画像データを活用した、植生および生物の広域推定技術の開発」において、ドコモは「フィールド提供、ビジネスユースケースの検証」の役割を担っており、ドコモ泉南堀河の森の保全推進に向けた生物多様性の可視化、経年モニタリングに関する新たな手法探求および将来的なドコモ基地局周辺のモニタリングへの活用に対する可能性の検証を行います。

NTTドコモビジネスは「フィールド実証の実施、ビジネスユースケースの検討、サービス化の検討」の役割、NTTドコモソリューションズは「総合データの解析、精度の検証」の役割を担うなど、本実証ではドコモグループ3社それぞれの強みを活かして取組みます。なお、本開発着手に合わせて、株式会社NTTドコモ・ベンチャーズは、同社が運用するファンドを通じて、バイオームへ出資を行いました。今回の出資を通してバイオームとNTTグループとの連携を深め、ネイチャーポジティブに資するビジネスの検討や研究での連携など、新たな価値創造に向けた取組みを進めます。

本ロードマップは、生物多様性保全の取組みの実効性を高め、全社で推進するために策定したものです。社員一人ひとりが当事者意識を持ち、事業のなかでどのように貢献できるかを考えることが重要であるという観点から、今後も継続的な社員教育を実施していきます。

本ロードマップは、公益財団法人日本自然保護協会のアドバイスを受け作成しております。

-

PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償提供されている

Adobe® Reader®プラグインが必要です。「Adobe® Acrobat®」でご覧になる場合は、バージョン10以降をご利用ください。