NFVの現在とvRAN/5GCに向けた機能拡張

- #5GE&6G

- #ネットワーク

Refik Fatih Ustok

Joan Triay

ドコモ欧州研究所

久野 友也(くの ゆうや)

中島 佳宏(なかじま よしひろ)

クラウドデザイン室

あらまし

NFVは,さまざまなアプリケーションや装置を収容する柔軟なプラットフォームである.初期のReleaseではモバイルコアネットワークの仮想化に重点が置かれていたが,その推進によってNFVのメリットが認知されるにつれ,より広範な適用が検討され始めた.

初期のNFVは,VMに限定され,NFV-MANOが提供する自動化機能にも制限があったため,コアネットワーク以外の適用には課題があった.この課題の解決のために,NFVは,OSコンテナなどの新しい仮想化技術への対応,自動化機能の拡張,高いスケーラビリティや接続性,高速化といったさまざまなネットワーク要件への適応を通じて進化を遂げてきた.これらの進化により,ドコモをはじめとする通信事業者は,最新の5GCや特殊な要件が多いO-RANでもNFVを最大限に活用してネットワークを構築および運用できるようになった.

01.まえがき

非仮想化時代のネットワーク装置は,新しい機能を提供するごとに追加の専用装置が必要となる.このため,調達から工事までのコストの増大や,装置間の接続・設置における設計の複雑化,通信設備ビル内の電力やマシンスペースの消費増加などにより,イノベーションが制限されていた.NFV(Network Functions Virtualization)*1は,専用ハードウェアを汎用サーバ上で動作するソフトウェアベースのネットワーク機能に置き換えることで,これらの課題を解決する.NFV技術を用いることで通信事業者は,EPC(Evolved Packet Core)*2をはじめとする4Gのコアネットワーク*3の仮想化*4に成功した[1].

しかしながら,ETSI(European Telecommunications Standards Institute)*5 GR(Group Report) NFV 001[2]に記載されているように,NFVのユースケースの範囲はモバイルコアネットワークだけでなく,基地局,CDN(Content Delivery Network)*6,CPE(Customer Premises Equipment)*7など多岐にわたり,その手法も仮想マシン(VM:Virtual Machine)*8ベースのコアネットワークに制限されるものではない.NFVをすべてのネットワークドメインに適用し,通信事業者にとってNFV技術のメリットを最大化するためには,NFVアーキテクチャと関連技術のさらなる進化が必要であった.

本稿では,より多くのネットワークドメインへNFVを適用するために進化したNFVの概要と,5GC(5G Core network)*9やRAN(Radio Access Network)*10のサポートに対処するための具体的な拡張機能について解説する.

- NFV:通信事業者ネットワークのネットワーク機能を,仮想化(*4参照)技術によって汎用ハードウェアから分離する原理.

- EPC:LTEおよび他のアクセス技術向けに3GPP(*30参照)で規定された第4世代のIPベースのコアネットワーク(*3参照).

- コアネットワーク:パケット転送装置や加入者情報管理装置などで構成されるネットワークで,通常は他のネットワークと相互に接続される.移動端末はRANを介してコアネットワークと通信する.

- 仮想化:CPUやメモリなどのハードウェアリソースをソフトウェアによって論理的に分割,または,それらの動作を再現することで,仮想的な計算機環境やハードウェアリソースを作り出す技術.仮想化により物理リソースを論理的に分けて利用することができる.

- ETSI:欧州電気通信標準化機構のこと.

- CDN:ファイルサイズの大きい画像・動画を高速かつ安定して配信するために最適化されたネットワークソリューション.

- CPE:加入者の宅内などに設置される通信設備であり,通信事業者の設備において最もお客さまに近い場所にある設備.

- 仮想マシン(VM):物理計算機の内部にソフトウェアによって仮想的に構築された計算機.

- 5GC:5G専用のコアネットワーク.5G NSA方式でも実現されていた高速・大容量に加え,5Gの特長である高信頼・低遅延,多数端末同時接続に対応する際に必要となる.

- RAN:コアネットワークと移動端末の間に無線基地局などを配置し,無線レイヤを制御するネットワーク.

02.初期のNFVと課題

NFVの初期段階では,以下のさまざまな理由からモバイルコアネットワークがNFVの対象となった.

・4Gサービスの導入からの通信需要拡大時期で4Gの容量拡大が必要とされていた

・aTCA(advanced Telecom Computing Architecture)*11などのハードウェア機器がEOL(End Of Life)*12に差し掛かっていた

・NFV関連の技術がEPCを実現できるまでに成熟した

・回線交換やPOI(Point Of Interface)*13のような運用上の特殊な要件が少なかった

その結果,EPC,IMS(IP Multimedia Subsystem)*14,PCRF(Policy and Charging Rules Function)*15,HSS(Home Subscriber Server)*16と順次コアネットワーク装置が仮想化されてきた[3].

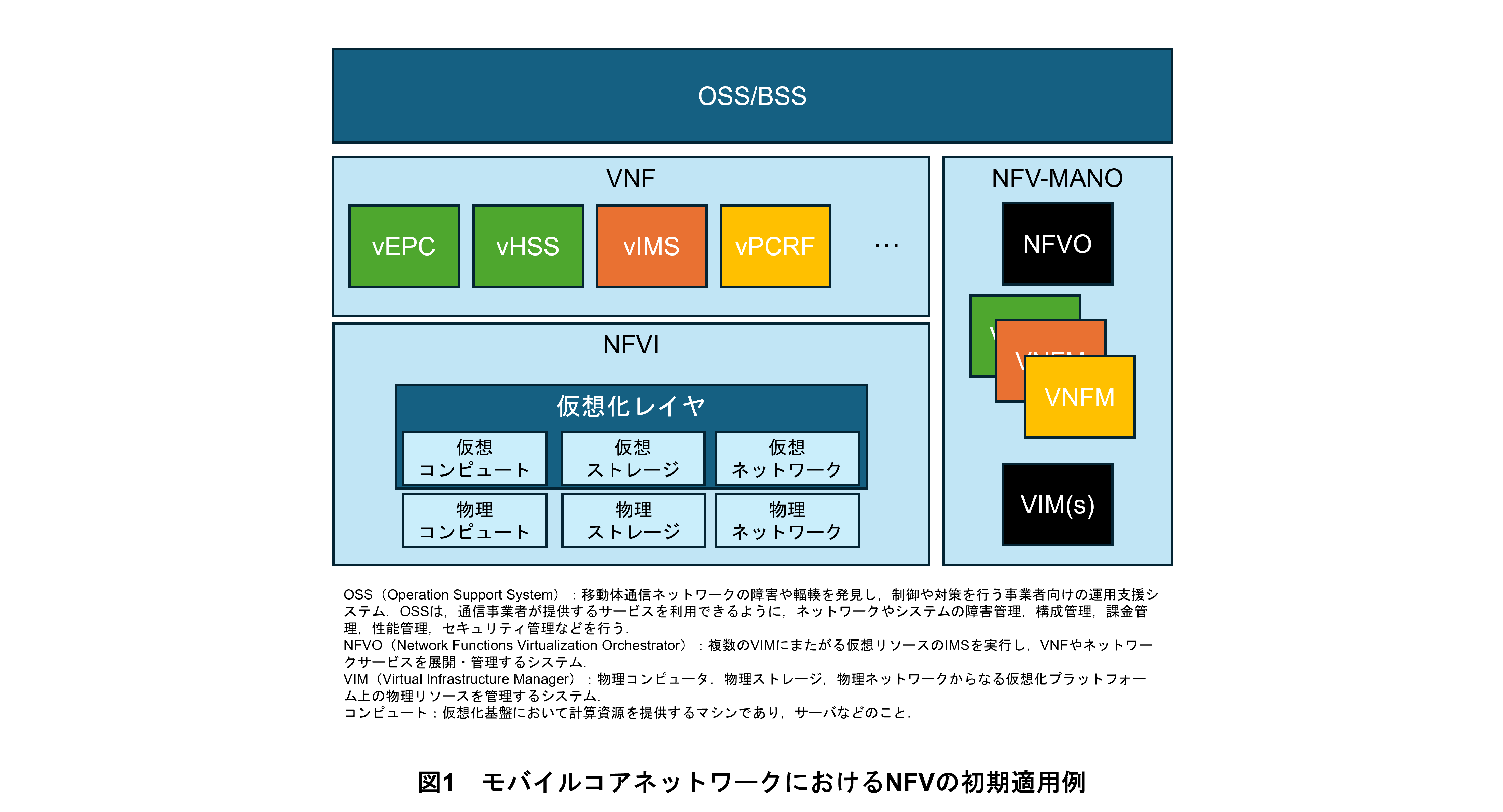

当時のETSI ISG NFVによって考案されたNFVアーキテクチャ[4]に基づき,モバイルコアネットワークにNFVを適用する例を図1に示す.

図1に示すように,色分けされた各VNF(Virtualized Network Functions)*17は,対応するVNFM(Virtual Network Function Manager)*18によって管理される.この初期のNFVの構成は,VNF専用のVNFMがそれぞれのVNFの特殊制御を担うことができるので,ハードウェアや装置の制御方法がそれぞれ異なる,サービス提供中の多数の非仮想化通信ネットワーク装置を,サービスを止めることなく1つずつ順番に仮想化しNFVへマイグレーションする手法に適していた.しかし,VNF専用のVNFMを必要とする構成では,複数のインタフェースでのインテグレーション*19や,異なるライフサイクルのワークフローに起因する運用の差異により,OAM(Operations, Administration, Maintenance)*20装置や運用のフラグメンテーションにつながるおそれがあった.その結果,NFVを拡張してモバイルネットワーク全体を仮想化しようとしたときに,プラットフォームが統一しきれず,装置のコスト削減や運用の統一化などのNFV化の効果が半減する可能性があった.

初期段階のNFVには,その他にも以下のとおり,いくつかの課題があった.

・NFV-MANO(NFV-Management And Orchestration)*21,NFVI(NFV Infrastructure)*22,さらにはVNFなどのNFVコンポーネント*23をアップグレードする運用の難易度が上がることで,NFV-MANOが新規ハードウェアをサポートしきれなかったり,VNFの機能変更が加えられなかったりして,新規ハードウェアや機能の導入ができなくなり,構築されたネットワーク機能の長期的なサポートに影響を与える.

・同一サーバ上の別仮想リソースが過負荷になり,他の仮想リソースに影響を与える「ノイジーネイバー」と呼ばれる現象を回避するために,専用の仮想化インフラリソースが必要となり,複数種類のVNFインスタンス*24間のリソース共有による効率化ができなくなる.

・VNFのデプロイタイミングとは無関係に,事前にNFVIによるリソースプールを構築しておくことで,NFV上にVNFをデプロイ*25する時間は大きく改善されたが,開発からネットワークの設計,商用デプロイ後の試験など,人手による作業が必要なプロセスが残る.

- aTCA:PICMG(PCI Industrial Computer Manufactures Group)が策定した通信事業者向け通信機器の業界標準規格.

- EOL:製品・サービスの販売終了やソフトウェアのサポート終了,更新・修正の提供終了を意味する用語.

- POI:相互接続点.社間の通信機器同士を回線で結んだ接続点であり,各社の責任分界点にもあたる.

- IMS:3GPP(*30参照)で標準化された,固定・移動通信ネットワークなどの通信サービスを,IP技術やインターネット電話で使われるプロトコルであるSIP(Session Initiation Protocol)で統合し,マルチメディアサービスを実現させる呼制御通信方式.

- PCRF:ユーザデータ転送のQoSおよび課金のための制御を行う論理ノード.

- HSS:3GPP(*30参照)移動通信網におけるユーザ情報データベースであり,認証情報および在圏情報の管理を行う.

- VNF:仮想化された通信機能(通信システム).

- VNFM:VNFのライフサイクルを管理するシステム.

- インテグレーション:装置,またはシステムを,通信事業者が運用しているネットワークに組み込むこと.

- OAM:装置やネットワークの運用,管理,保守を支援する機能やシステム.

- MANO:ETSIによって定められた仮想資源マネジメント機能の総称.仮想化環境におけるハードウェアリソース,ソフトウェアリソースなどのVNF管理機能とオーケストレーション(*56参照)機能を提供する仕組み.

- NFVI:ETSI ISG NFVで定義された,VNFが展開される環境を構築するすべてのハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントの総称.クラウドプラットフォームを構成する汎用サーバ,ストレージデバイス,ネットワークデバイス,およびそれらの物理リソースを仮想化するための仮想化レイヤ上のソフトウェアの総称.

- コンポーネント:システムを構成する部品.NFVにおいてはNFVO,VNFM,VIM,CISM,VNFなどの各機能部のことを指したり,VNFの中のVNFC(VNF Component)を指したりすることがある.

- インスタンス:生成されたVMやコンテナのようなソフトウェアが動作する実態のこと.VMやコンテナをハードウェアにインストールし,仮想ネットワークの設定を行い,VMやコンテナを起動してソフトウェアを起動し,各種設定を行って使用可能となった状態を指す.

- デプロイ:アプリケーションとその実行環境を配置・展開し,利用可能な状態にすること.

03.NFVの進化

3.1 ETSI ISG NFVのRelease

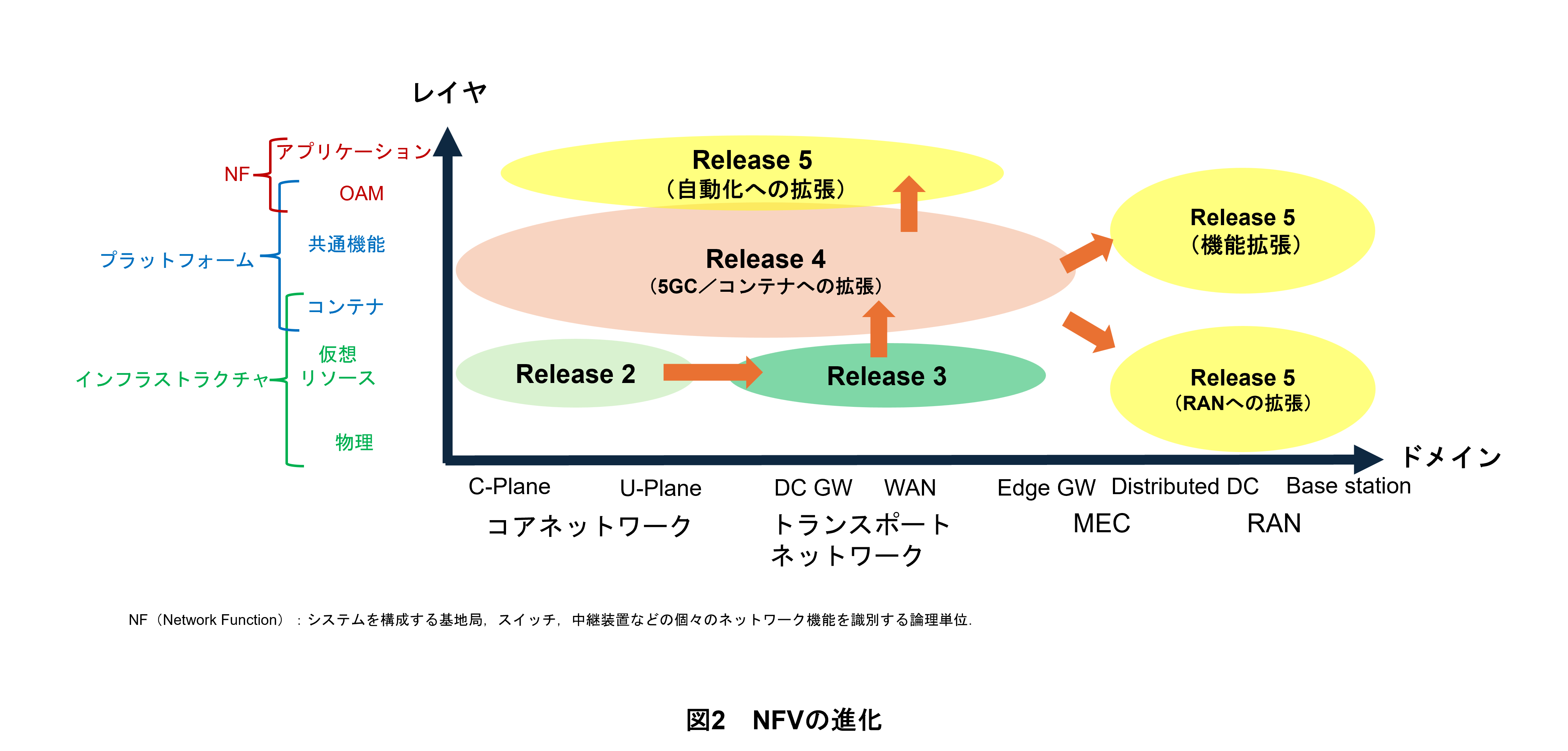

商用環境におけるモバイルネットワークのNFV化が進むにつれ,通信事業者のNFVへの新機能のニーズは増え,モバイルネットワークの進化と並行して,標準化も発展していた.ETSI ISG(Industry Specification Group) NFVは「Release」という概念によって,図2のように継続的に仕様を進化させてきた.

NFVでは当初,Release 2において,データセンタ内の仮想化リソース(VMなど)の制御と管理を中心とした仕様化が行われ,それらはモバイルコアネットワークの仮想化に利用されてきた.その後,Release 3では仕様化の対象を拡張し,データセンタ内の仮想ネットワークに追加してトランスポートネットワーク関連の仕様が策定された.そしてRelease 4において,仮想化技術としてコンテナ*26技術を導入するという大きな変化が発生し,新たに制御対象となったコンテナベースのVNFの特徴に合わせてOAMなどの汎用的なプラットフォーム機能の共通化が行われた.これによりRelease 4仕様では,5GCのデプロイが可能となった.Release 5では,RANの仮想化を実現するために必要な機能が大幅に追加され,また,エッジ*27とRANのような超分散環境のNFV基盤やそれに接続する膨大なネットワークに対処するための自動化の仕様が拡張された.

ETSI ISG NFVによって開発された各Releaseの仕様は,過去にリリースされた機能を継承しつつ仕様の互換性を維持し,NFVフレームワークの機能と仕様を拡張してきた.

3.2 5GCのサポートに向けたネットワークスライス(Release 3)

5GCでは動的なスケーリング*28,イノベーションの促進,迅速なサービス提供といった新しい運用上の要件が求められ,クラウドネイティブ*29のコンセプトとサービスベースのアーキテクチャを利用したネットワークアーキテクチャの変革が必要となった.3GPP(3rd Generation Partnership Project)*30を中心として5GCの要件抽出と仕様化は進められているが,ETSI ISG NFVにおいても5GCの収容に必要なギャップや要件が,以下の観点でETSI GR NFV-IFA(InterFaces and Architecture) 037[5]において分析され,課題が抽出された.

・ネットワークスライシング*31

・コンテナベースのVNFのデプロイ

・汎用的なPaaS(Platform-as-a-Service)*32

NFVの5GCサポートを改善するための主要な拡張機能の1つとして,ネットワークスライス*33がある.3GPP TS(Technical Specification)23.501[6]によると,ネットワークスライスインスタンス*34はPLMN(Public Land Mobile Network)*35内で定義され,①コアネットワークコントロールプレーン*36とユーザプレーン*37NF,②サービングPLMN*38で少なくとも次のいずれかを含む.

・5G NG(Next Generation)-RAN*39

・Non-3GPP InterWorking Function*40またはNon-3GPP AN(Access Network)*41向けのTrusted Non-3GPP Gateway Function*42

・Wireline AN*43向けのWireline Access Gateway Function*44

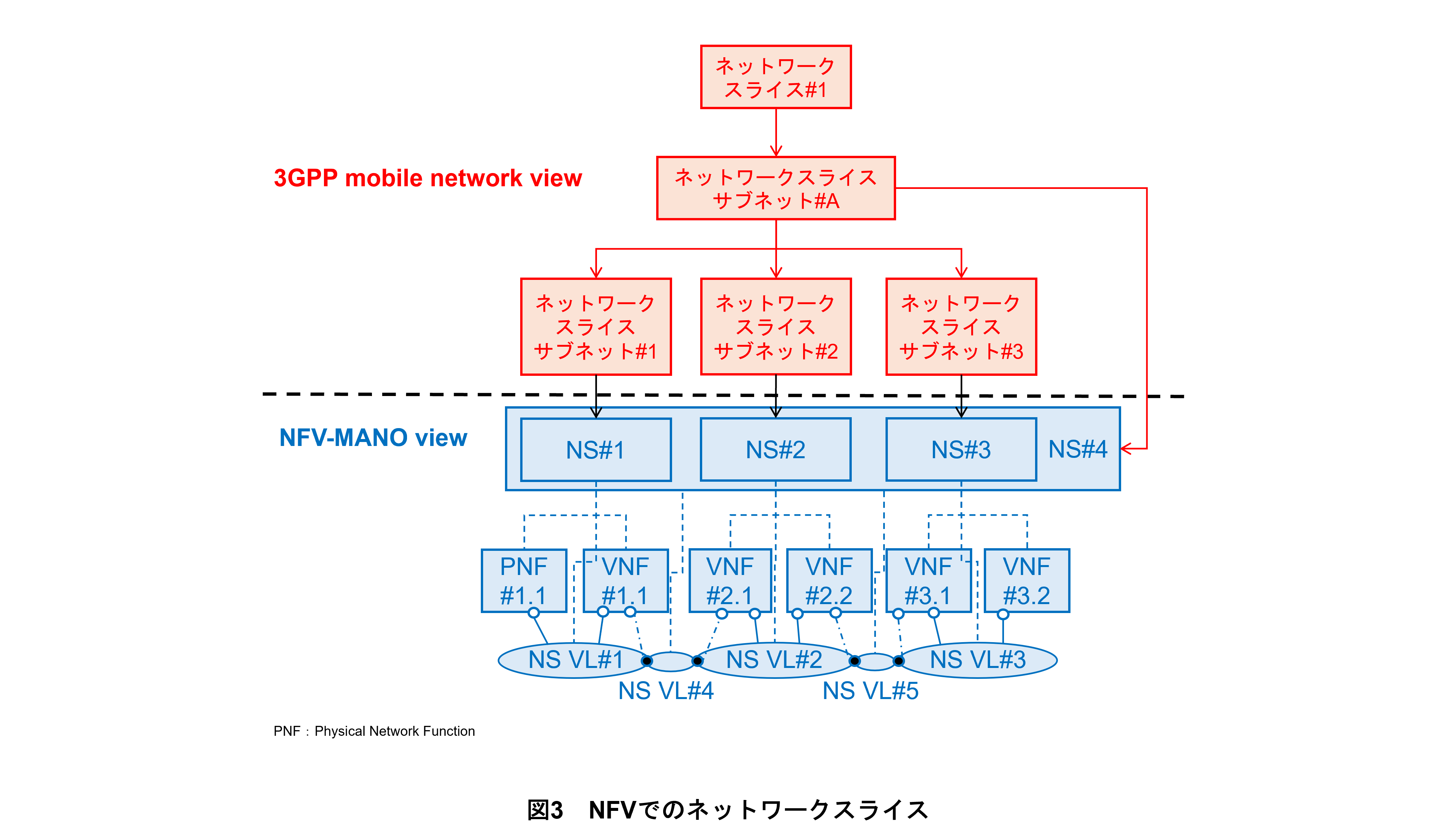

NFVにおいては,ネットワークサービス(NS:Network Service)として,NFVでの構築機能を利用したネットワークスライスの概念がRelease2からすでにサポートされていた.ETSI GR NFV 003[7]で定義されているように,NSはネットワーク機能とその接続先や運用機能を再帰的に定義したネットワークの構成を管理することが可能であり,ネットワークスライスを実現するための基礎技術となる.そのため,NFVにおける5GCのサポート作業は最小限であり,図3に示すように,3GPPとNFV間のマッピングが可能であった.

この例では,ネットワークスライスサブネット*45のそれぞれがNFV NSに1:1でマッピングされているが,複数のネットワークスライスサブネットが1つのNSによって実現されるなど,他のマッピングも可能である.

3.3 5GCのサポートに向けたコンテナ対応(Release 4)

5GCでは最新の技術の1つであるコンテナを利用したアプリケーションのデプロイが想定されており,そこにはソフトウェアを効率的かつ大規模に提供するためのさまざまな方法が含まれている.コンテナのデプロイは,物理マシンやVMに1つずつソフトウェアをインストールする従来の手法に比べ,柔軟で他の環境へ容易に移行できるソリューションであり,コンテナのデプロイ手法は,依存関係をもつアプリケーションがさまざまなクラウド環境*46間で同じように動作するための軽量なパッケージである.

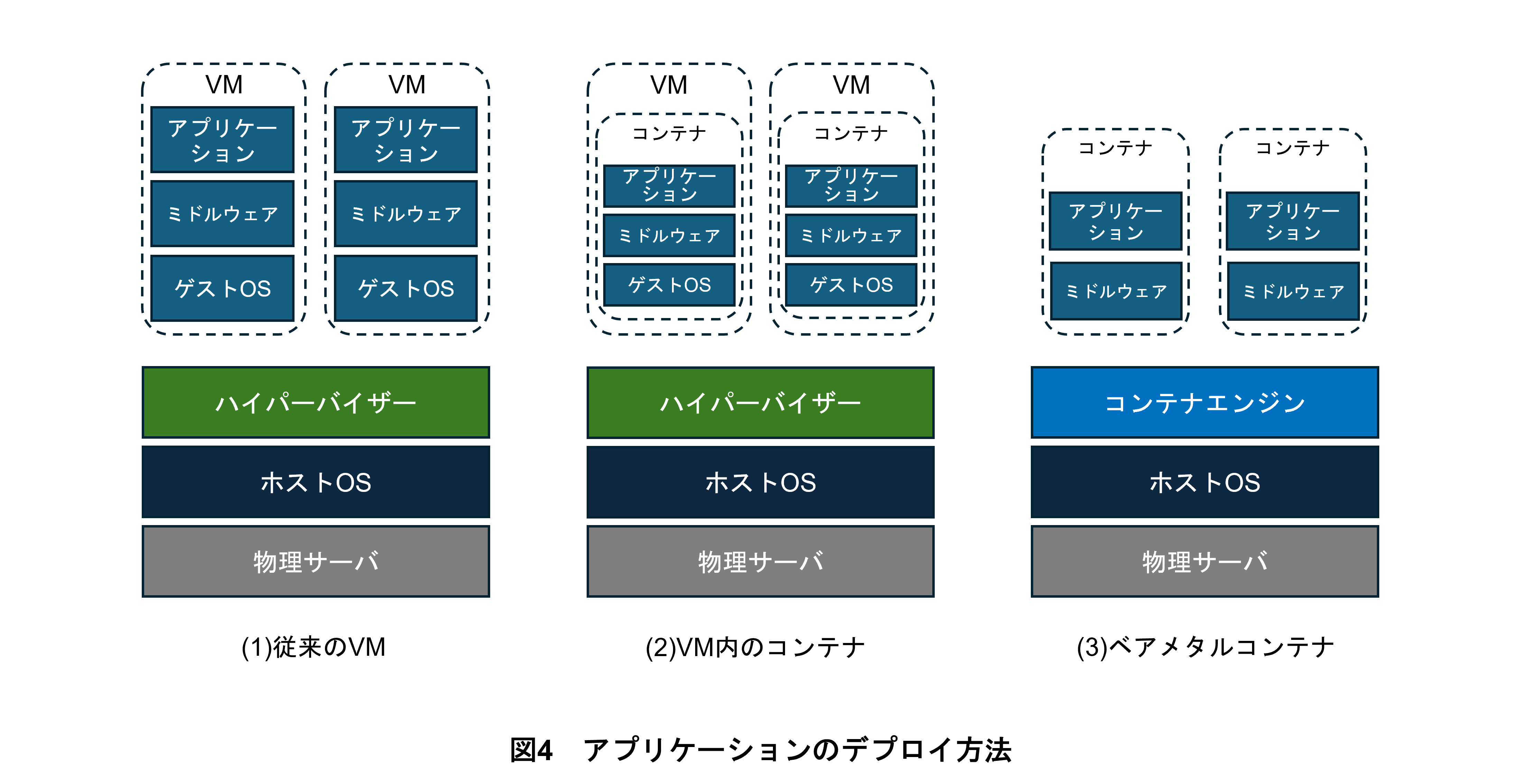

図4は,サーバ環境にアプリケーションをデプロイする3つの方法[8]を示している.

(1)従来のVM

各アプリケーションは個別のVM内で実行される.VMには,それぞれゲストOS*47,ミドルウェア*48,およびアプリケーション本体が含まれる.これらのVMは,ホストOS*49の上にあるハイパーバイザー*50によって実行される.

(2)VM内のコンテナ

各VM内にコンテナを制御できるコンテナエンジンとそのコンテナ基盤をインストールし,VM内のコンテナ基盤上にコンテナの形式のアプリケーションをデプロイする方法である.各コンテナは,アプリケーションとミドルウェアなどの依存関係を保持しながらカーネル*51を共有してコンテナエンジン上で実行される.

(3)ベアメタルコンテナ

コンテナエンジン(例:Docker*52やContainerd*53)を使用してホストOS上でコンテナを直接実行する方法である.ハイパーバイザーとゲストOSレイヤが不要で,オーバヘッド*54が少ない.

コンテナ化は,5GCアーキテクチャにおける基本的な実現手段である.これは,5GCに軽量なフットプリント*55,高速な起動,および広く使用されているオープンソースベースのオーケストレーション*56システムによる管理性が求められ,VMに比べて軽量で,Kubernetes®*57をはじめとしたオープンソースによるエコシステムが充実しているコンテナが最も適していたからである.5GCの登場によって,NFVがコンテナ化されたリソースのオーケストレーション機能を提供し,コンテナベースのVNFをデプロイできるように仕様を拡張するきっかけとなった.

従来のVMベースのVNFとコンテナの両方をサポートするためには,NFVのコンセプトを拡張する必要があった.NFVは,コンテナのワークロード*58のオーケストレーションとライフサイクル管理のためにKubernetesなどのソリューションと連携することによって,コンテナベースのVNFに対応できるように進化した.NFVが従来のVMベースの仮想リソースのオーケストレーションをサポートしつつ,その仕様を拡張してコンテナベースのオーケストレーションもサポートしたことで,通信事業者とアプリケーションベンダは,5GCのそれぞれの機能部の実装に合わせてVMとコンテナを自由に選択できるようになった.

5GCのサポートにあたって最も重要なことは,Web系サービスで普及しつつあったコンテナ関連の技術を利用しつつ,NFVは5GCに関するユースケースと要件に対処可能な「パッケージ化」を行ったことである.NFVではVMとコンテナのハイブリッドなインフラストラクチャ*59上で,前述した多様なVNFを収容する方法が考案され,VMとコンテナ間で統一された仕様によって相互運用*60性と標準化された制御を行えるように仕様化がなされた.その結果,コンテナとKubernetesによって実現可能なSBA(Service Based Architecture)*61とマイクロサービス*62のアプローチを採用しつつ,コンテナでは難しかった通信固有のデータ接続プロトコル(SCTP(Stream Control Transmission Protocol)*63など)のサポートや,VNFごとに複数のポートやインタフェースを利用した,Kubernetesの原則とは異なる特有の要件をVMで実現することなどが可能となった.これにより,通信事業者はNFVアーキテクチャ内でコンテナ化された5GCを効率的に構築および管理できるようになった.

3.4 クラウドネイティブ化に向けたPaaS(Release 4)

SBAの原則と,クラウドネイティブのマイクロサービスベースのコンセプトを使用する5GCをより効果的に構築し運用するためには,追加のプラットフォームサービスを提供することが必要になった.このようなプラットフォームサービスは,PaaSと呼ばれ,VNFと容易に結合でき,VNFからPaaSを容易に使用できる必要がある.

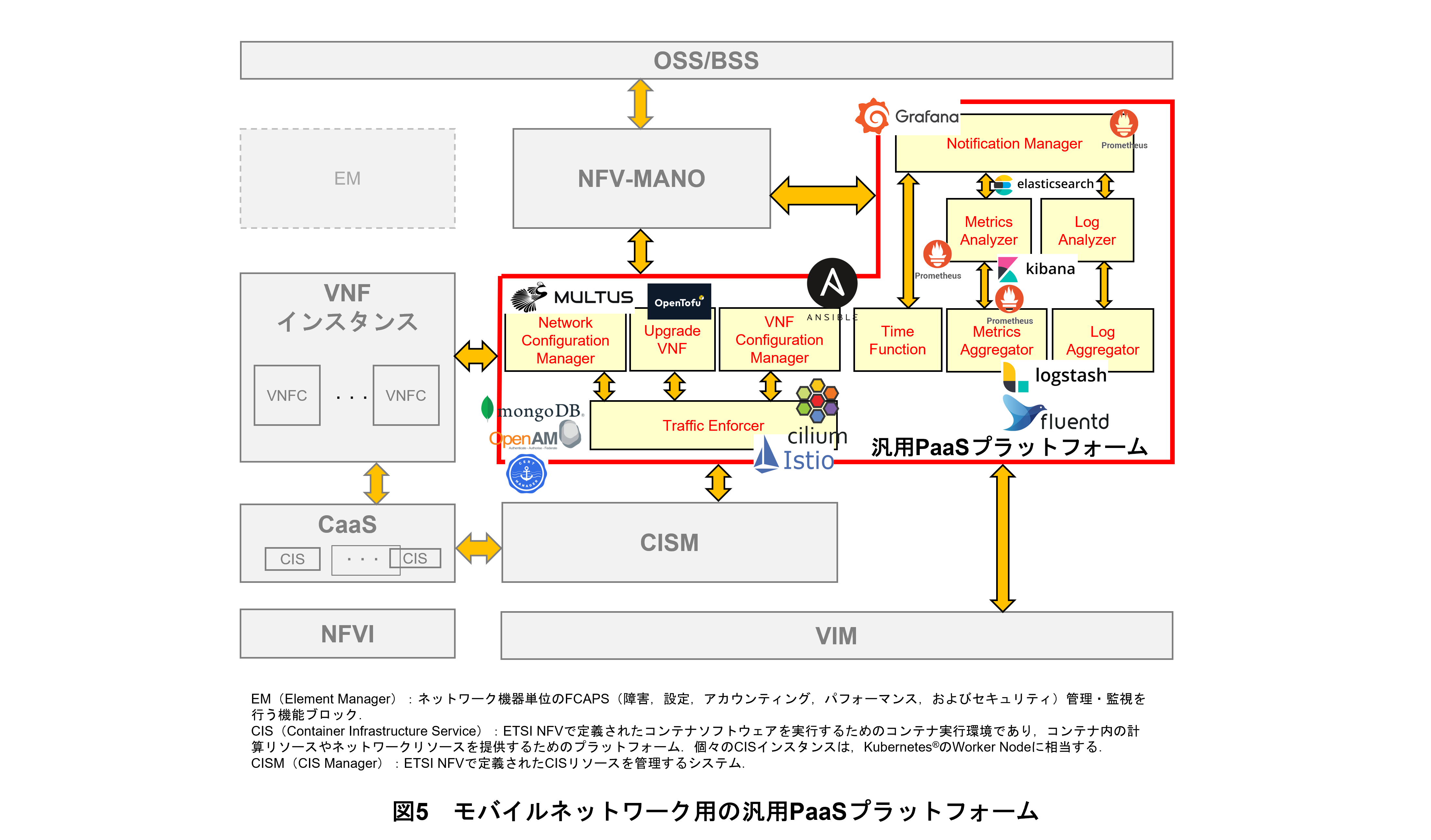

ETSI GS NFV-IFA 049[9]では,VNFの汎用OAM機能とそれ以外のPaaSをPaaSフレームワークとして,NFVアーキテクチャを拡張している.このフレームワークはVMベースおよびコンテナベースの両環境で利用可能であり,次世代モバイルネットワークの要件をサポートする統一的なOAMを実現し,ベンダに依存しない統合プラットフォームを構築している.測定項目の収集(metrics aggregation*64),測定項目の分析(metrics analysis*65),ログ収集(log aggregation*66),ログ分析(log analysis*67),設定情報管理(configuration management*68)などのこれら機能は,個々のVNFから分離された汎用PaaSプラットフォームとして実装される.汎用PaaSプラットフォームは,ライフサイクル管理,OAM,トラフィック制御,サービスメッシュ*69,ポリシー,コンフィグ管理などを,さまざまなコンテナ間で統一して運用することが可能となる.また,汎用PaaSプラットフォームは,VNFをより軽量化し,基盤となるインフラストラクチャからVNFをさらに分離することができ,VNFの移植性も向上する.

この汎用PaaSプラットフォームは,5GCだけでなく,より優れた可観測性,低遅延パフォーマンス,および高いスケーラビリティを必要とするRANの管理コンテキスト*70と特に関連している.例えば,VNF Metrics AggregatorとLog Analyzerはユーザプレーン機能(UPF:User Plane Function)*71またはDU(Distributed Unit)*72のテレメトリデータ*73を有効にし,ポリシーエージェント機能*74はClosed loop*75の実現に大きく貢献する.図5は,ETSI GS NFV-IFA 049[9]で指定された汎用PaaSプラットフォームを示しており,CNCF(Cloud Native Computing Foundation)*76によって提供されるオープンソースソリューションが考慮されている.

赤枠で強調表示された「汎用PaaSプラットフォーム」の各ブロックは,特定のPaaSに対応しており,図中のロゴは各PaaS機能の仕様化にあたって参照されているオープンソースソリューションに対応している.また図4では,VNFインスタンスがより柔軟で,拡張性が高く,自動化された運用を実現するために必要なPaaSのモジュール構成が示され,また,CNCFで利用可能な最先端のオープンソースソリューションの実施形態がロゴによって示されており,これらを利用して開発コストを抑制し導入を容易化することで,ドコモのような通信事業者にプラスの効果をもたらしている.

3.5 RAN仮想化の実現(Release 5)

NFVは当初,コアネットワーク機能の変革に重点を置いていたが,近年,その役割は無線アクセスネットワーク(RAN)へ急速に拡大している[10].RANの仮想化は,5Gアーキテクチャの原則に沿った,柔軟で細分化されたクラウドネイティブなデプロイという5GCの仮想化と同じ要件をもっていた.

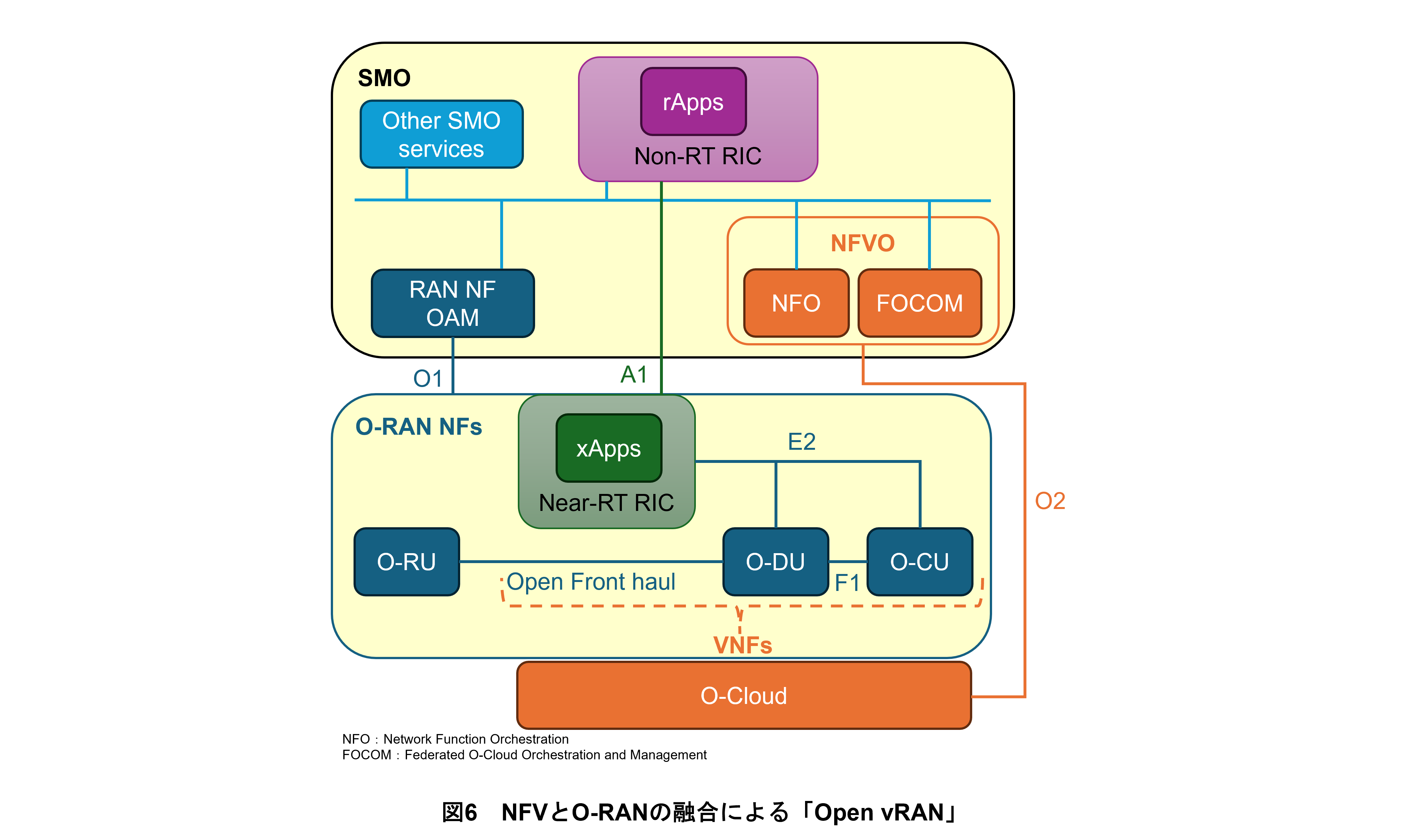

仮想化されたO-RAN(Open RAN)*77アーキテクチャでは,DUやCU(Central Unit)*78などの主要なRAN機能が分離および仮想化され,オーケストレーションフレームワークの下で,商用オフザシェルフ(COTS:Commercial-Off-The-Shelf)*79ハードウェアで実行できるようになる.NFVは,この変換に必要な基本インフラストラクチャ,ライフサイクル管理,およびリソースの抽象化を提供している.その中で,RAN装置の複雑さ,処理遅延に関する厳しい要求,および超分散された仮想化基盤の実現のために,NFVには追加の拡張が必要だった.

RANの管理は,大規模なネットワークに加えて,数百万ものユーザ端末に最適な接続とカバレッジ*80を提供するための多数の構成パラメータがあるため,非常に複雑であった.このような規模の管理には,新しいレベルの自動化とインテリジェンスが必要となった.これらのニーズに対処するために,O-RAN Alliance*81は,以下の主要な要素で構成されるO-RANアーキテクチャフレームワーク[11]を仕様化した.

①O-RU(Radio Unit)*82およびO-DU*83をマルチベンダで接続する「Open Front haul」

②無線パラメータを自動調整する「RIC(RAN Intelligent Controller)*84」およびその「E2インタフェース*85」

③O-DUおよびO-CUの仮想化とその基盤である「O-Cloud」および「O2インタフェース*86」

④O-RU/O-DU/O-CUおよびO-Cloudを管理する「SMO(Service Management and Orchestration)*87」

これらの主要な4つの要素を図6に示す.

①Open Front haulでは,O-RUとO-DUがO-RANで規定されたインタフェースによって接続される.Open Front haulは,UE(User Equipment)のユーザデータを転送するU-Plane,U-Planeの接続に必要な制御信号を転送するC-Plane(Control Plane),O-RUの制御信号を転送するM-Plane(Management Plane),装置間の同期に利用するS-Plane(Synchronization Plane)によって構成されている.

②Non-RT(Real Time) RIC*88には,A1インタフェースを介したRANコンポーネントとのインタフェースが含まれている.またNon-RT RICは,非リアルタイムな無線パラメータの最適化処理と制御を実行するモジュールアプリケーションであるrApps*89を収容している.これらのrAppsはSMOおよび外部コンシューマと連携し,RANドメインに対して自動的な制御を行う.

③O-RANのコンポーネントの一部は仮想化され,図6に示すオレンジ点線のVNFのとおり,仮想化RAN(vRAN:virtual RAN)*90コンポーネント(O-DU,vCU*91-CP,vCU-UP)と,xApps*92を収容するNear-RT RIC*93がNFデプロイ[12]としてエッジサイト上のO-Cloud上にデプロイされる.

④SMOは,標準化されたインタフェースを活用して,モジュール化されたO-RANコンポーネントのライフサイクルとポリシーベースの管理を提供しており,ネットワーク機能のオンボーディング*94,NSとスライスのオーケストレーション,ネットワークの監視,RAN分析,トポロジ*95/インベントリ*96管理,AI/ML(Artificial Intelligence/Machine Learning)*97ワークフローなど,さまざまな管理機能とオーケストレーション機能を保持している.

O1*98,O2,A1などのオープンインタフェースを活用することで,このアーキテクチャは,コンポーネントを個別に構築,運用,および最適化できる,非常に柔軟でベンダに依存しないアーキテクチャを提供している.

ETSI ISG NFVとO-RAN SMOフレームワークの融合は,vRANデプロイを管理および自動化する強力な基盤を提供するため,真の「Open vRAN」を実現している.例えば,SMOは,厳密な待機時間と同期の要件など,RAN固有の要件に合わせて最適化されたオーケストレーションを提供している.ETSI ISG NFVにて仕様化されたNFVの基盤と汎用PaaSプラットフォーム(ログ集約,メトリック*99分析,VNF設定など)によって提供されるVNFの管理とオーケストレーションに関する機能は,O-RANの仕様に追加されることで,これらの機能をRANコンポーネント全体で活用して,可観測性を向上させ,ライフサイクル操作を簡素化させることができる.これにより,拡張性が高く,インテリジェントで,クラウドネイティブなRANアーキテクチャへ進化することができた.

- コンテナ:ホストOS(*49参照)上に専用領域(コンテナ)を作成し,その中で必要なアプリケーションソフトウェアを動作させるコンピュータ仮想化技術.

- エッジ:通信事業者のデータセンタのうち,基地局などよりお客さまの近いところに設備を設置するために,広範囲に分散されて提供されたデータセンタの形態.電源や空冷などの都合で数台のサーバしか設置できないことが多い.

- スケーリング:通信ソフトウェアを構成するVMの処理能力がハードウェアやVMの負荷状況に応じて不足または過大になった場合に,そのVMを増減させて処理能力を最適化すること.

- クラウドネイティブ:オンプレミスではなく,クラウド上での構築運用を前提として設計されたシステムやサービスを指す.

- 3GPP:移動通信システムの規格策定を行う標準化団体.

- ネットワークスライシング:ネットワークインフラ上に,特定のネットワーク機能とネットワーク特性を提供する論理ネットワーク(スライス)を構成するネットワークアーキテクチャ.異なる要件をもつユースケースやビジネスモデルに特化したスライスを作成して提供・運用することで柔軟なサービス提供を可能にする.

- PaaS:コンテナやVMの動作・処理に必要なネットワーク機能,時刻同期,名前解決,ログ機能などを提供するコンポーネント.

- ネットワークスライス:5G時代の次世代ネットワークの実現形態の1つ.ユースケースやビジネスモデルなどのサービス単位で論理的に分割したネットワーク.

- ネットワークスライスインスタンス:デプロイされたネットワーク装置のインスタンスの集合であり,ネットワークスライスを構築するハードウェア・ネットワーク・ストレージなどのリソースの実態のこと.一般的にネットワークスライスは複数のネットワークを論理的に設計できるため,その設計により仮想リソースが生成されモバイルネットワークを提供できる1つのネットワークの実体を指す.

- PLMN:公衆移動通信網.国番号および事業者に対応するIDにより各国における事業者を識別する.

- コントロールプレーン:制御プレーン.通信の確立や切断などをするための制御信号を転送するためのプロトコル.

- ユーザプレーン:ユーザデータを転送するためのプロトコル.

- サービングPLMN:現在接続中のPLMN.ネットワークスライスにおいてはPLMNごとに利用可能なスライスが異なるため,該当PLMNがサポートされているスライスを選択することを指す.

- NG-RAN:5Gコアネットワークに接続されるRAN.無線アクセス技術としてNR,E-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)を用いる.

- Non-3GPP InterWorking Function:5GネットワークにおいてWi-Fiや固定回線などの非3GPPアクセス網を5GCと安全に接続するための機能.

- Non-3GPP AN:3GPPが提供するアクセス以外のネットワーク.Wi-Fiや固定回線を指す.

- Trusted Non-3GPP Gateway Function:Non-3GPP ANのうち,セキュリティポリシーなどの観点で信頼できるプロバイダが管理するアクセスネットワークと5GCを接続するための機能.

- Wireline AN:5GCと接続可能な光回線やケーブルインターネットなどの固定ブロードバンド接続のこと.

- Wireline Access Gateway Function:Wireline ANと5GCを接続するための機能.

- サブネット:IPネットワークを論理的に分割したもの.スライスにおいては,コアネットワークやRAN,ベンダごと,地域ごとなどの一定の範囲で区切られたネットワークを指す.

- クラウド環境:仮想化を実現するための仮想化プラットフォーム.VMware,OpenStack,Kubernetes(*57参照)などが挙げられる.

- ゲストOS:仮想マシン上で動作するOSのこと.ホストOS(*49参照)やゲストOS同士間の依存性が無く,それぞれのゲストOSで異なるOSを動作させることができる.

- ミドルウェア:OSとアプリケーションとの間に位置し,さまざまなアプリケーションに対して共通の機能を提供するソフトウェアのことで,アプリケーション開発の効率化が可能となる.

- ホストOS:ゲストOS(VMにインストールされたOS)と対比で使われる用語で,物理サーバにインストールされたOSを示す.

- ハイパーバイザー:コンピュータを仮想化するためのソフトウェア.1台の物理コンピュータの中に複数の仮想的なコンピュータを構築することができる.

- カーネル:オペレーションシステムのうち,CPU・メモリ・ストレージなどの資源を割り当てる基本機能の役割を担うソフトウェア.

- Docker:コンテナ仮想化技術によってアプリケーションを区切られた資源の中で動作させる技術とそのソフトウェアの名称.Docker Inc. の登録商標.

- Containerd:OCI(Open Container Initiative)によって仕様化されたコンテナ仮想化技術の1つ.本技術によってアプリケーションを区切られた資源の中で動作させることが可能.

- オーバヘッド:ある処理に対して,目的外に発生する付加的な処理や負荷.

- フットプリント:該当の設備を設置するために必要な面積.物理的な面積以外に,メモリやCPUの使用量を指すこともある.

- オーケストレーション:アプリケーションやサービスの運用・管理を自動化するために,必要なリソースやネットワークの接続を管理・仲介する技術.

- Kubernetes®:複数のサーバで構成される大規模環境に向けて,コンテナを管理するコンテナオーケストレーションツール.Kubernetes®はオープンソースソフトウェアである.

- ワークロード:CPU使用率などのシステムの負荷の大きさを表す指標.特にパブリッククラウドの分野では,クラウド上で実行されるOSやアプリケーションコードなどを含めたシステム自体を表すこともある.本稿では後者の意味で用いる.

- インフラストラクチャ:アプリケーションを実行するのに必要な物理的もしくは仮想的なデータセンタやサーバ,ネットワークなどの総称.

- 相互運用:複数のサブシステム・装置・機能部などが,標準化やデファクトなどの決められた仕様やインタフェースによって接続し,システム全体として正しく動作すること.モバイルネットワークにおいては,さまざまなベンダの製品やソリューションを組み合わせて呼処理機能部,保守機能部,仮想化基盤などが3GPPやETSI ISG NFVによって規定された仕様に準拠し接続することで,特定のサブシステム・装置・機能部間やモバイルネットワーク全体が機能することを意味する.

- SBA:5GCやO-RAN(*77参照)で採用されているソフトウェアアーキテクチャの1つで,コアネットワークの各NFや保守管理機能を,SBI(Service Based Interface)と呼ばれるバス型の統一的なインタフェースを介して接続し,相互作用させるアーキテクチャ.SBIには通信先装置を発見するための機能などが定義されている.

- マイクロサービス:ソフトウェア開発の技法の1つ.1つのアプリケーションを,機能に沿った複数の小さいサービスの疎結合な集合体として構成し,軽量なプロトコルを用いて相互の通信を行うことで全体を構成するソフトウェアアーキテクチャ.

- SCTP:電話網のプロトコルをIP上で転送する用途で作られたトランスポート層のプロトコル.

- metrics aggregation:ETSI ISG NFVによって仕様化された汎用的なOAM機能の1つ.パフォーマンス値などの測定項目の収集を行う機能部.

- metrics analysis:ETSI ISG NFVによって仕様化された汎用的なOAM機能の1つ.パフォーマンス値などの測定項目の分析を行う機能部.

- log aggregation:ETSI ISG NFVによって仕様化された汎用的なOAM機能の1つ.ログの収集を行う機能部.

- log analysis:ETSI ISG NFVによって仕様化された汎用的なOAM機能の1つ.ログの分析を行う機能部.

- configuration management:ETSI ISG NFVによって仕様化された汎用的なOAM機能の1つ.設定情報の管理を行う機能部.

- サービスメッシュ:コンテナ化されたサービス間の通信を処理するソフトウェア.すべてのサービスがメッシュ状に接続されることで,通信先装置の到達性を気にせずコンテナを開発したりデプロイしたりできるようになる.

- コンテキスト:同じプログラムが実行される場合での,そのプログラムが置かれている状況や要件によって異なる結果が求められる状況.

- ユーザプレーン機能(UPF):5Gコアネットワークのネットワーク機能の1つ.ユーザパケットのルーティングおよび転送,パケット検査,QoS処理を担う機能.

- DU:基地局の構成要素で,無線信号の処理および電波の送受信を行うノード.

- テレメトリデータ:ログやトレースデータなどのシステムの状態や故障を表すデータ.

- ポリシーエージェント機能:あらかじめ決められたルールに従って自動実行するためのルールを解釈し実行するエンジン.

- Closed loop:運用の自動化の仕組みであり,人手を介することなく,ネットワークや装置の状態変更に対して対処を行い,ネットワークや装置を自動で制御し続ける仕組み.

- CNCF:Linux Foundationのプロジェクトで,コンテナ技術の発展と,その進化に関連するテクノロジ業界の連携を支援するために2015年に創設された団体.

- O-RAN:O-RAN Alliance(*81参照)において,3GPPの仕様の範囲外である基地局の実装や運用の自動化に関する仕様を定めたもの.

- CU:5Gシステムにおける無線基地局装置のデジタル信号処理部分であり,ノンリアルタイムのL2(Layer 2)機能やRRC(Radio Resource Control)機能などを実装する集約ノード.ベースバンド処理部や保守監視機能を備えている.

- 商用オフザシェルフ(COTS):汎用サーバ.仮想化によりハードウェアとソフトウェア分離が可能になり,安価な汎用サーバを用いることが可能となった.

- カバレッジ:基地局当りのUEとの通信を行うことができるエリア(セル半径).カバレッジが大きいほど設置する基地局数を低減できる.

- O-RAN Alliance:ドコモと海外の主要事業者が2018年2月に設立した,5G時代のオープンでインテリジェントなRANの実現をめざす業界・標準化団体.

- O-RU:基地局を構成する装置の1つとして,送信するデジタル信号を無線信号に,受信する無線信号をデジタル信号に変換する.また,送信電力の増幅,アンテナ素子での無線信号の送受信,大規模MIMO(Multi Input Multi Output)でのビーム生成に必要な処理を実行する.

- O-DU:O-RANアーキテクチャでリアルタイム処理を行うクラウドベースのRANコンポーネント.

- RIC:RANをインテリジェント化するコントローラ.

- E2インタフェース:O-RAN AllianceにおけるNear-RT RIC(*93参照)とO-DU/O-CU間のインタフェースであり,Near-RT RICからO-DUやO-CUなどの基地局ソフトウェアの設定情報などを自動制御することができる.

- O2インタフェース:O-RAN AllianceにおけるSMO(*87参照)とO-Cloud間のインタフェースであり,O-CUやO-DUなどの基地局ソフトウェアをO-Cloud上にデプロイして制御したり,O-Cloud自体を管理したりすることができる.

- SMO:O-RANにおけるRANコンポーネントの管理,自動化,オーケストレーションを行うシステム.

- Non-RT RIC:O-RAN Allianceにおいて,リアルタイム性が求められないことに対してインテリジェンスな制御を行うシステム.

- rApps:Non-RT RIC上で動作するRAN装置の監視制御や無線パラメータの調整などを自動化するためのアプリケーション.

- 仮想化RAN(vRAN):RANを仮想化すること.無線基地局を仮想化したものを指す場合もある.

- vCU:仮想化環境で上位層の処理機能を管理するソフトウェアベースのRANコンポーネント.

- xApps:Near-RT RIC(*93参照)上で動作する無線制御や無線パラメータの調整などを自動化するためのアプリケーション.

- Near-RT RIC:O-RANのRICのうちの,制御周期が1秒以内の高速な自動化処理を行う機能部.

- オンボーディング:VNF PackageをMANOシステムへ登録すること.

- トポロジ:機器の位置関係やネットワーク構成.

- インベントリ:物理機器や仮想化ネットワーク機器などのリソース状態や利用状況.

- AI/ML:モデルを用いて推論すること,および,推論に用いるモデルを機械学習により生成すること.

- O1:O-RAN AllianceにおけるSMOとO-CUやO-DU間のインタフェースであり,O-CUやO-DUなどの基地局ソフトウェアを監視したり制御したりできる.

- メトリック:対象の属性や状態を一定の基準に基づいて測定したり数値化したりしたもの.ある期間におけるCPUの利用率,メモリ使用量,ポッドの数といった定量的なデータ.

04.統一プラットフォームの利点

ドコモのシナリオでは,NFVを全ネットワークドメインに展開することで,NFVのメリットを最大化することを戦略としている.

以下に,統一プラットフォームの主な利点を挙げる.

(1)コスト削減

複数のネットワークドメインにNFVの技術を活用することで,ドコモを含む通信事業者はインフラ,プラットフォーム,NFV-MANOなどの資産を再利用してコストを削減できる.

(2)ドメイン固有の要件に対する迅速な対応

NFVに統合されたさまざまな仮想化およびクラウド化技術を採用することで,ドコモはそれぞれのネットワークドメインに固有のパフォーマンス,信頼性,セキュリティ要件を考慮することができる.ドメイン固有の要件は,例えば,RANではリアルタイムなネットワーク通信と無線チャネル変調において非常に高い処理能力が要求され,それに対応できる性能が重要である.一方,コアネットワークでは,集約されたトラフィックがサービスを中断することなく処理できるようにすることであり,信頼性が重要となる.

(3)運用の統一化

ネットワーク機能ごとに仮想化およびクラウド化技術を活用し,統一された運用方法を適用することで,ドコモはよりダイナミックに変更されるクラウドネイティブなネットワーク機能の導入による運用の複雑さを軽減し,全国規模のNFVの運用を実現している.

05.あとがき

NFVは,専用ハードウェアを柔軟なソフトウェアベースのネットワーク機能に置き換えることで,より迅速でコスト効率の高いサービス展開を可能にし,通信ネットワークを変革してきた.当初はEPCに焦点を当てていたNFVは,5GCのダイナミックで高性能な要件を実現するために,コンテナ化とクラウドネイティブ設計によって進化してきた.仮想化がRANへと拡大する中,NFVのPaaSプラットフォームをO-RANで活用することで,vRANを管理するための統合的かつスケーラブルな基盤を提供した.NFVとO-RAN SMOの統合による相乗効果で,マルチベンダ環境全体における効率的なライフサイクル管理,可観測性,自動化が可能になり,アクセスからエッジ,そしてコアまで,クラウドネイティブでインテリジェントな5Gネットワークへの道を開くことができた.NFVは今後も最新の技術やユースケースを取り入れ,さまざまな種類のアプリケーションやさまざまなタイプのインフラストラクチャを利用し,6Gに向かって進化を続けていく.

文献

- [1] T. Kamada et al.: “Practical Implementation of Virtualization Platform in NTT DOCOMO Network,” NTT DOCOMO Technical Journal, Vol.18, No.1, pp.20–28, Jul. 2016.https://www.docomo.ne.jp/english/binary/pdf/corporate/technology/rd/technical_journal/bn/vol18_1/vol18_1_004en.pdf

- [2] ETSI GR NFV 001 V1.3.1:“Network Functions Virtualisation (NFV); Use Cases,”Mar. 2021.https://www.etsi.org/deliver/etsi_gr/NFV/001_099/001/01.03.01_60/gr_nfv001v010301p.pdf

- [3] Joan,ほか:“NFVの概要とメリット―モバイルネットワークのインフラへのクラウド技術の活用―,”本誌,Vol.33,No.3,Oct. 2025.https://www.docomo.ne.jp/corporate/technology/rd/technical_journal/bn/vol33_3/004.html

- [4] ETSI GS NFV 006 V2.1.1:“Network Functions Virtualisation (NFV) Release 2; Management and Orchestration; Architectural Framework Specification,” Jan. 2021.https://www.etsi.org/deliver/etsi_gs/NFV/001_099/006/02.01.01_60/gs_nfv006v020101p.pdf

- [5] ETSI GR NFV-IFA 037 V4.1.1:“Network Functions Virtualisation (NFV) Release 4; Architectural Framework; Report on further NFV support for 5G,”Dec. 2021.https://www.etsi.org/deliver/etsi_gr/NFV-IFA/001_099/037/04.01.01_60/gr_nfv-ifa037v040101p.pdf

- [6] 3GPP TS 23.501 V.16.9.0:” System architecture for the 5G System (5GS);Stage 2,”Jun. 2021.

- [7] ETSI GR NFV 003 V1.9.1:“Network Functions Virtualisation (NFV); Terminology for Main Concepts in NFV,”Dec. 2024.

- [8] Y. Tanaka et al.: “Overview of 5G Core Network Technologies for 5G SA,” NTT DOCOMO Technical Journal, Vol.24, No.4, Jun. 2023.https://www.docomo.ne.jp/english/corporate/technology/rd/technical_journal/bn/vol24_4/001.html

- [9] ETSI GS NFV-IFA 049 V5.2.1:“Network Functions Virtualisation (NFV) Release 5; Architectural Framework; VNF generic OAM functions and other PaaS Services specification,”Dec. 2024.

- [10] 鈴木,ほか:“RAN向けコンテナ基盤(O-cloud)を活用した経済的なvRAN展開の実現,”本誌,Vol.33,No.3,Oct. 2025.https://www.docomo.ne.jp/corporate/technology/rd/technical_journal/bn/vol33_3/002.html

- [11] O-RAN ALLIANCE:“O-RAN Work Group 1 (Use Cases and Overall Architecture) O-RAN Architecture Description v13.0,”Feb. 2025.

- [12] R. Fatih Ustok,ほか:“仮想化技術を利用し経済的な基地局を実現するvRANの標準化動向,”本誌,Vol.33,No.2,Jul. 2025.https://www.docomo.ne.jp/corporate/technology/rd/technical_journal/bn/vol33_2/004.html

- [13] S. Mizuta, A. Umesh, Y. Nakajima and Y. Kuno : “Initiatives toward Virtualized RAN,”NTT Technical Review,Vol.20, No.11, pp.52–63, Nov. 2022.