2023年度SCAT表彰「会長賞」受賞

2024年1月19日に開催された2023年度SCAT表彰式において,6Gネットワークイノベーション部の堀瀬 友貴が,国立大学法人神戸大学の山口 雷藏氏,株式会社メディカロイドの北辻 博明氏とともに,「商用5Gネットワークを活用した遠隔ロボット手術の実用化に向けた技術開発」の功績により,SCAT表彰「会長賞」を受賞しました.

SCAT表彰は,一般財団法人テレコム先端技術研究支援センター(SCAT:Support Center for Advanced Telecommunications Technology Research)が,ICT(情報通信技術)の研究開発により国民生活の安全安心に寄与するなど多大な貢献のあった研究者に対して2019年度より授与しているものです.

受賞者らは,熟練の外科医が遠隔地から若手外科医のロボット手術を遠隔支援・指導を行う新スタイルのソリューションとして,国産の手術支援ロボットをドコモの商用5Gおよびクラウド基盤を活用して接続し,遠隔操作を行う技術を開発しました.本技術の実現に向けて,受賞者らは実証実験※を段階的に進めており,2020年度に商用5Gネットワークを介した手術支援ロボットの遠隔操作実験に世界で初めて成功し,兵庫県神戸市の5Gエリア化された2拠点間において,遠隔操作に必要な高精細な手術映像(3D)とロボットの制御信号をリアルタイムに伝送しました[1].また,2022年度には5Gスタンドアローン方式を適用した商用5Gネットワークを介し,約500km離れた東京と神戸の2拠点間での遠隔ロボット手術支援の実証実験に国内で初めて成功しました[2].このように,本開発は地域医療格差の課題に対し,日本が誇る高いロボット技術および高速・大容量・セキュアな5Gネットワークの活用により高度医療を全国各地へ普及させ,患者のみならず医師にも有益であるなど,医療業界を変革するものであり,国民の安全・安心の向上に多大な貢献をしたことが評価されました.

- 内閣府の「地方大学・地域産業創生交付金事業」として採択され,神戸市が推進している「神戸未来医療構想」[3]の取組みの一部.

文献

- [1] 神戸大学,NTTドコモ,メディカロイド,神戸市:“世界初、商用 5G を介した国産手術支援ロボットの遠隔操作実証実験を開始 〜次世代通信ネットワークを用いた遠隔ロボット手術の実現に向け産官学が連携して実証実験施設を立ち上げ~,” Apr. 2021.

- [2] 神戸大学,NTTドコモ,NTTコミュニケーションズ,メディカロイド,神戸市:“東京-神戸間(約500km)で商用の5G SAを活用し遠隔地からロボット手術を支援する実証実験に成功 ~遠隔の熟練医師が若手医師の手術を支援!外科医療の地域格差の解決に向けて前進~,” Feb. 2023.

- [3] 神戸市:“神戸未来医療構想.”

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/37757/pamphlet_japanese_ver2.pdfPDF

「GTI Awards 2024」Honorary Award受賞

2024年2月27日に開催された「GTI Summit 2024」で,ドコモ北京研究所の陳 嵐が「GTI Awards 2024」の栄誉賞(Honorary Award)を受賞しました.

GTI(Global TD-LTE Initiative,2011年設立)は世界中の移動通信関連事業者と主要ベンダによる団体で,現在は5Gのイノベーション・産業促進を目的としており,同賞は移動通信関連業界とGTIに多大な功績を残した個人などに対して授与されるものです.

陳は,講演を通じてドコモのミリ波技術・戦略をGTIの白書に反映させ,ミリ波の利点を活かした方法を提案し,グローバルなエコシステムを推進したことがGTIへの顕著な貢献と評価され,この受賞に至りました.具体的には,2023年6月のGTI Workshopで行われた講演では,ドコモのミリ波における技術革新と展開経験を参加者に共有しました.また,2023年9月発行の「GTI 5G Femto Technical Requirements White Paper」の共同執筆者として,ミリ波向けのフェムトセルの応用を提案し,ミリ波の浸透損の大きさを活かして,セル間干渉を低減し,トラフィックのオフロードを効率的に実現する方法や,ミリ波の広帯域を利用して多くのXR(Extended Reality)ユーザの伝送レート要求を満たすアプローチを提示しました.

ドコモ北京研究所は今後もドコモ本社と密接に連携し,5G-Advanced /6Gの技術および産業発展に引き続き寄与していきます.

2023年度情報処理学会「山下記念研究賞」受賞

2024年3月15日一般社団法人情報処理学会により,サービスイノベーション部の北出 卓也†1は,「Bicode:イベントカメラ向け遠近両用高速点滅二次元マーカの提案」の功績により,山下記念研究賞を受賞しました.

山下記念研究賞(旧研究賞)は,昭和62年に創設され,研究会およびシンポジウム発表論文の中から特に優秀な論文(1編ないし2編以内)が選ばれ,その発表者に授与されています.平成6年度から,故山下英男氏(初代会長)から資金の寄贈をいただき,山下記念研究賞と改称されています.

ユビキタスコンピューティングにおいて,実空間中の物体の位置および姿勢をコンピュータに認識させることは重要な課題となっています.この課題の解決策として本研究が示すBicodeは,点滅マーカと二次元マーカの両方の機能を併せもつ,イベントカメラと組み合わせて利用可能な,アクティブなビジュアルマーカです.Bicodeは両機能を,マイコンにより駆動される,5cm角の安価な小型マーカを用いることで低消費電力にて提供できています.

今回の受賞は,社会的要求に応えつつ高い実用性を有する学術的成果を挙げていることが評価されたものです.

また,今回の受賞対象の成果は,ロボットオートメーション分野のトップカンファレンスであるICRA2024(The 2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation)に採択され,2024年5月14日に「Bicode: A Hybrid Blinking Marker System for Event Cameras」という題目で発表を行いました.

なお,本成果は社内スペシャリスト育成施策「X-Lab[1]」の取り組みの1つとして生み出された成果となります.

† 現在,クロステック開発部

文献

- [1] ENGINEERING BLOG ドコモ開発者ブログ:“ドコモの未来を創るリサーチャー育成コミュニティX-Labの挑戦,”Jul. 2023.

https://nttdocomo-developers.jp/entry/2023/07/01/090000

第69回「前島密賞」受賞

2024年4月11日に公益財団法人通信文化協会より,クロステック開発部の寺田 雅之,赤塚 裕人,永田 智大,ドコモ・インサイトマーケティング エリアマーケティング部の鈴木 俊博が,「数理的プライバシー保護に基づくリアルタイム人口統計の開発」への功績により,第69回「前島密賞」を受賞しました.

前島密賞とは,逓信事業の創始者「前島 密」氏の功績を記念し,その精神を伝承発展せしめるため1955年に設けられ,情報通信および放送の進歩発展に著しい功績があった者に,公益財団法人通信文化協会により授与されるものです.

受賞者らは,日本全国をカバーする携帯電話ネットワークの膨大な運用データにより,全国の人口の変動をほぼリアルタイムに推計可能となる統計的信頼性とプライバシー安全性が高い技術を発明し,「リアルタイム空間統計」を実現したほか,さらに,AI技術と組み合わせることにより,「数時間先の渋滞」予測」を可能とする「AI渋滞予知」技術を確立しました.

寺田は,携帯電話の位置登録信号に基づいて高速かつ高精度に携帯電話の在圏数を推計する方式や,差分プライバシーと呼ばれる数理的なプライバシー安全性基準を大規模統計データに与えるプライバシー保護方式などの基本発明を考案するとともに,本技術の研究開発を統轄し,本技術を実現しました.

赤塚は,大規模な地理空間データに対して時系列モデリングに基づく雑音除去をリアルタイムに実現する方式などを考案するとともに,スパース行列計算技法などの高速演算技術を駆使することを通じ,本技術をリアルタイムに実現するための高速実装技術を確立しました.

鈴木は,防災分野をはじめとする各種応用分野におけるパートナーとの連携を主導し,本技術を実用化するにあたっての技術要件を確立しました.また,本技術を適切な技術要件のもとに実用化し,各種応用への商用サービスとしての展開を早期に立ち上げることに貢献しました.

永田は,本技術の商用サービスとしての実用化において,新型コロナウイルス感染症対策における国や自治体,および各種報道機関からの多種多様な要請に対してタイムリーに応えるためのシステムの確立を主導し,新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対策に関する政策決定を可能とするなど貢献しました.

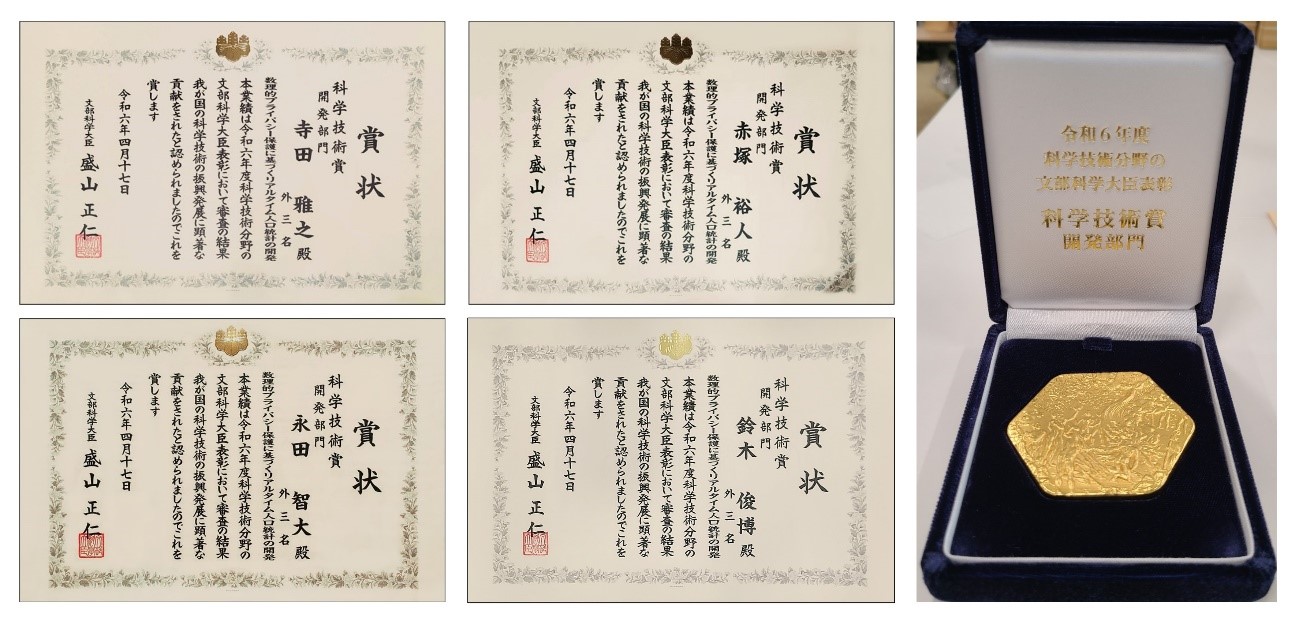

令和6年度科学技術分野の文部科学大臣表彰「科学技術賞(開発部門)」受賞

2024年4月17日に令和6年度科学技術分野の文部科学大臣表彰が発表され,クロステック開発部の寺田 雅之,赤塚 裕人,永田 智大,ドコモ・インサイトマーケティング エリアマーケティング部の鈴木 俊博は,「数理的プライバシー保護に基づくリアルタイム人口統計の開発」の功績により,「科学技術賞(開発部門)」を受賞しました.

科学技術分野の文部科学大臣表彰とは,「科学技術に関する研究開発,理解増進等において顕著な成果を収めた者について,その功績を讃えることにより,科学技術に携わる者の意欲向上を図り,我が国の科学技術の水準の向上に寄与することを目的とする」もので,文部科学大臣から授与されます.

受賞者らは,従来のGPSデータに基づく人流推計において,データの偏りなどによる統計的な信頼性の課題に対して,圧倒的に多くのサンプル数をもつ携帯電話ネットワークの運用データに基づいて人口を推計する技術を確立するとともに,攻撃技術の多様化・巧妙化により課題となっていた従来のプライバシー保護技術の脆弱性に対して,大規模な地理空間データに「差分プライバシー」と呼ばれる数理的な安全性を実用的に与える技術を確立しました.これらにより,日本全国の人口の変動をほぼリアルタイムに推計する「リアルタイム人口統計」を実現し,商用サービスとして幅広い応用に活用することを可能としたことが評価されました.

本成果は,2020年より全国的な社会問題となっている新型コロナウイルス感染症への対策に広く貢献するとともに,AI技術との組合せによる渋滞予測技術である「AI渋滞予知」の提供を通じ,高速道路の渋滞緩和に向けた渋滞回避や交通分散の促進に寄与しました.

2024年「日本ITU協会賞」受賞

2024年5月17日に開催された「第56回世界情報社会・電気通信日のつどい」において,デバイステック開発部の武田 大樹,サービスマネジメント部のチン ウェンヂン,無線アクセスデザイン部の松川 隆介が日本ITU協会賞「奨励賞」を受賞しました.

日本ITU協会賞は,電気通信/ICTと放送分野に関する国際標準化や国際協力の諸活動において,これまでに優れた功績を遂げられた者ならびに今後の貢献が期待される者に贈呈されるものです.奨励賞は,功績賞に該当する諸活動にすでに参加し,今後これらの領域において継続して寄与することが期待される者に贈られます.

武田は,LTE-Advancedおよび5G技術の実証実験を通して,IMT(International Mobile Telecommunications)-Advanced(4G)およびIMT-2020(5G) ITU-R(International Telecommunication Union-Radio communication sector)勧告の有効性を検証し,早期実用化に貢献したこと,および,IMT-2020 ITU-R勧告に向けた5G NR(New Radio)仕様の3GPP(3rd Generation Partnership Project)における標準化活動において技術検討を進め,5G NRのLayer-1仕様策定に貢献したことが評価されました.

チンは,ITU-Tで策定した自律ネットワークのアーキテクチャ・フレームワークを実現するため,ネットワーク運用自動化の標準化を検討するETSI ZSM(European Telecommunications Standards Institute Zero touch network & Service Management)において,ネットワークスライスを含むEnd-to-Endサービスマネジメントの標準化および,デジタルツイン,インテント,クローズドループ関連自動化技術の仕様策定に貢献したことが評価されました.

松川は,ITUで定義されたIMT-Advanced(4G)・IMT-2020(5G)を実現するため,3GPPにおいて端末・NW装置間の制御信号に関する仕様策定に貢献したこと,およびO-RAN(Open Radio Access Network) AllianceにおいてWG(Working Group)の共同議長として3GPP規定に準じたIF(インタフェース/interface)オープン化のプロファイルの規定を策定し,装置間のマルチベンダ相互接続の実現に貢献したことが評価されました.

2023年度情報処理学会「業績賞」受賞

2024年6月5日に一般社団法人情報処理学会より,クロステック開発部の三村 知洋,小出 英理,石黒 慎,鈴木 喬,日本電信電話株式会社 研究企画部門の山田 曉は,「都市交通を支えるシェアリングオペレーション最適化システムの実用化」の功績により業績賞を受賞しました.

業績賞は,産業界における顕著な業績を顕彰するため,平成13年度に新設され,情報技術に関する新しい発明,新しい機器や方式の開発・改良,あるいは事業化プロジェクトの推進において,顕著な業績をあげ,産業分野への貢献が明確になったものに対して贈られるものです.

近年,導入が進んでいるシェアサイクルサービスは,CO2排出削減が見込まれる重要な移動手段である一方,特に自転車再配置費用により収益性に課題があります.受賞者らは,貸し出し実績データや気象データ,人口統計データなどによりリアルタイムな状況も加味した需要を予測し,再配置作業とバッテリ交換作業の最適な作業ルートを提示するシステムを開発し,最大規模の東京エリアに展開したことが評価され今回の受賞となりました.本システムは,バッテリ交換やモビリティの再配置を伴う電動キックボードなど,他のシェアリングサービスにも応用展開可能であり,シェアリング事業の持続性を確保し,深刻化する交通渋滞緩和やCO2削減を実現する都市交通の1つを支えるシステムとして期待されます.