衛星移動通信システム特集(1)

ワイドスターⅢ衛星端末の開発

高速化 SMS スマートフォン接続アプリ

宮下 敬也(みやした ゆきや) 松葉 裕司(まつば ゆうじ)

土橋 麗子(つちはし れいこ) 渡部 希一(わたなべ きいち)

山田 正徳(やまだ まさのり) 茂木 大楼(もてぎ ひろたか)

江口 健太(えぐち けんた)

デバイステック開発部

あらまし

2023年10月に運用が開始された「ワイドスターⅢ」は2010年から運用してきた国内衛星移動通信サービス「ワイドスターⅡ」の後継サービスであり,ドコモではワイドスターⅢ用の衛星端末を開発した. 今回開発した衛星端末では,通信速度の高速化が図られ,可搬型端末で上り最大250kbps/下り最大1.5Mbps,設置型端末で上り最大1Mbps/下り最大1.5Mbpsでのデータ通信が可能である.また,SMS利用やWi-Fi接続によるスマートフォン連携も可能となっており,現代のニーズに対応している.

01. まえがき

-

1996年にSバンド*1(2.6/2.5GHz帯)を用いて開始した国内衛星移動通信サービス ...

開く

1996年にSバンド*1(2.6/2.5GHz帯)を用いて開始した国内衛星移動通信サービス「ワイドスター」は,その後2010年からは「ワイドスターⅡ」として提供されてきた[1].今回ドコモは,ワイドスターⅡの後継サービスであり,2023年10月にサービスが開始された「ワイドスターⅢ」用の衛星通信端末(以下,衛星端末)を開発した.

本稿では,今回開発した衛星端末の仕様,機能概要,ハードウェア機能,ソフトウェア機能を述べる.また,今回の衛星端末の特長としてWi-Fi接続によるスマートフォン連携も可能となっており,これを活用したスマートフォンアプリの機能,構成,衛星端末との接続方法について解説する.

- Sバンド:2~4GHz帯の周波数帯域の呼称.ワイドスターでは,2.6/2.5GHz帯の周波数帯域を利用する.

02. ワイドスターⅢ衛星端末

-

2.1 概要

開く

ワイドスターⅢでは,ワイドスターⅡ端末と同じく,可搬型端末と設置型端末の2種類を開発した.これらの端末は,ワイドスターⅡ端末の基本機能をサポートした上で,Wi-Fiルータ(可搬型のみ),GPS,SMS機能に対応した.

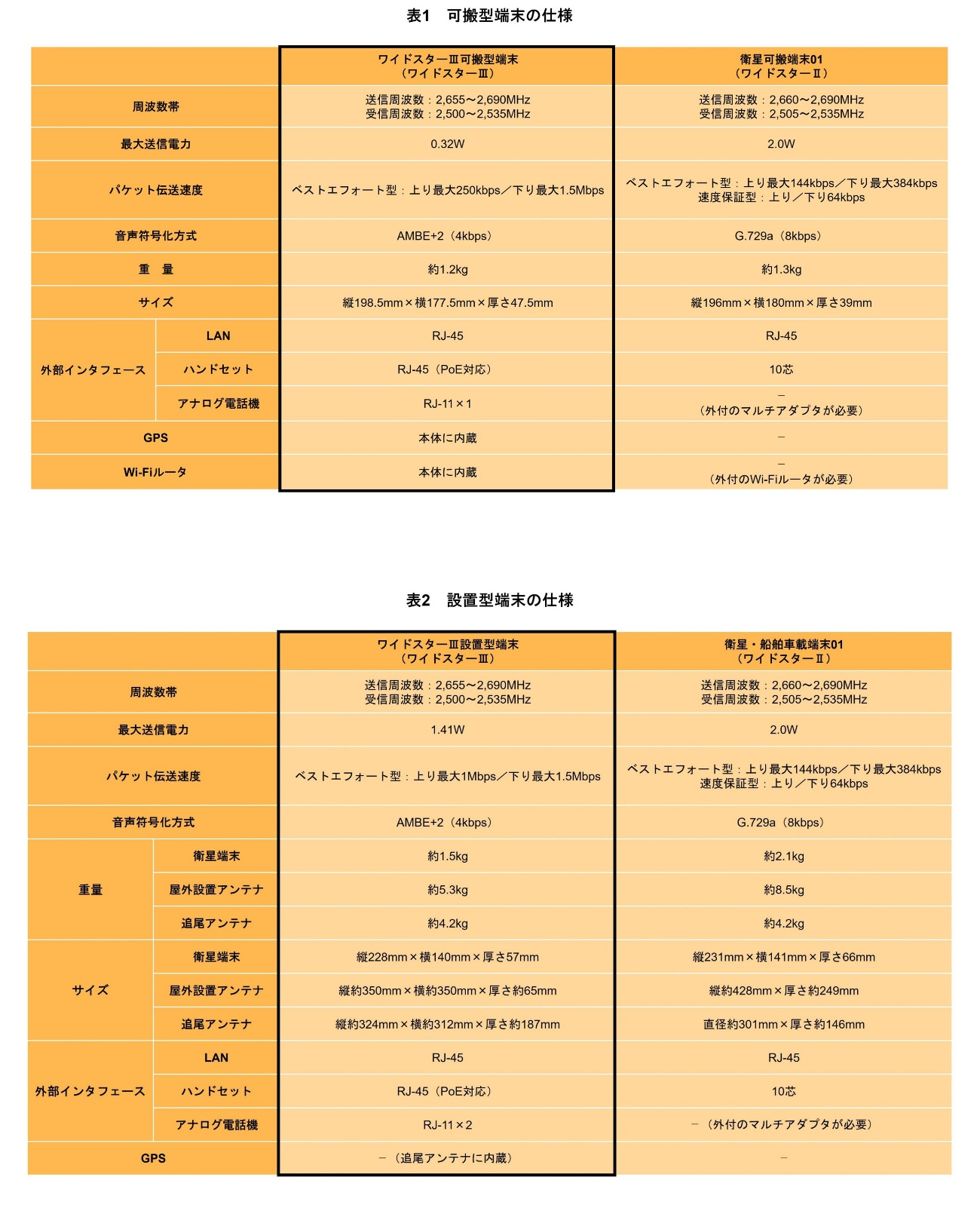

衛星端末の外観を写真1に,仕様を表1,2に示す.

周波数帯には,ワイドスターⅡと同じく,2.6/2.5GHz帯が利用される.また,無線接続方式はLTEをベースにしたものを採用している.

音声通話は,衛星端末のRJ-45インタフェース*2に接続するハンドセット,RJ-11インタフェース*3に接続するアナログ電話機からの通話も可能である.SMSについても,ハンドセット,ワイドスターⅢアプリからの送受信が可能である.

FAX通信については,ワイドスターⅡでは,FAXアダプタの接続が別途必要であったが,ワイドスターⅢでは,衛星端末のRJ-11インタフェースに直接FAX機を接続することで,送受信が可能である.

データ通信では,衛星端末のRJ-45インタフェース/Wi-Fiに,複数のPCが接続可能である.

2.2 特長

(1)衛星端末のハードウェア機能

(a)外部インタフェース

- RJ-45コネクタ(Ethernet)

ワイドスターⅡでは,RJ-45コネクタはLAN用の1つのみを備えていたが,ワイドスターⅢでは,ハンドセット用およびLAN用の2つのRJ-45コネクタを備えており,ハンドセット用のRJ-45コネクタはPoE(Power over Ethernet)*4に対応している.ワイドスターⅡのハンドセットはケーブルと一体化しており,10芯コネクタで端末本体と接続する構成となっていたが,ワイドスターⅢではPoE対応のRJ-45をハンドセットインタフェースとすることで汎用性を高めており,PoE対応ハブを経由させた場合は最大5台のハンドセットを接続することが可能である. - RJ-11コネクタ(アナログ電話機用モジュラージャック)

ワイドスターⅡでは,アナログ電話機などを接続する際には専用のアダプタが必要だったが,ワイドスターⅢでは,可搬型端末・設置型端末のいずれもRJ-11コネクタを実装しているため,アダプタ無しで直接アナログ電話機などを接続することができる.さらに,設置型端末にはRJ-11コネクタを2つ搭載しているため,オプションサービスの「鳴り分けナンバーサービス*5」を利用すれば,アナログ電話機とFAXを常時接続したまま,着信時に電話とFAXを使い分けることが可能である.

(b)GPS

ワイドスターⅢでは,可搬型端末および追尾アンテナにGPSを搭載している.設置型端末においては,追尾アンテナと組み合わせて使用することで,GPS機能の利用が可能である.

(c)Wi-Fi

ワイドスターⅡでは,Wi-Fi接続するためには専用のルータが必要だったが,ワイドスターⅢでは,可搬型端末にWi-Fiルータ機能を搭載しているため,直接スマートフォンやPCを接続することが可能となっている(端末1台につき最大5台までの同時接続が可能).さらに,Wi-Fi接続中のスマートフォンとの連携機能により,後述する専用アプリを搭載したスマートフォンからの,通話やSMSの送受信,衛星携帯電話(以下,衛星電話)の本体設定変更などの操作も可能である.なお,設置型端末では,Wi-Fi機能は搭載されていないが,Wi-Fiアクセスポイントを接続することで同様にスマートフォンやPCを接続することが可能である.

(d)追尾アンテナ

追尾アンテナは,船舶や車両において設置型端末と組み合わせて使用され,ビーム方向を衛星方向へ合わせる制御を行う.ワイドスターⅢの追尾アンテナの制御は,衛星方向が不明な状態から衛星方向を検出してビーム方向を衛星方向へ向ける初期捕捉,初期捕捉後の移動などにより生じる方向ずれを補正する追尾動作,アンテナが遮蔽された状態が続いた場合の追尾動作から初期捕捉への切替えとそのタイミングを制御するための遮蔽時間監視タイマの3つの機能からなる.ワイドスターⅢは,LTEベースの通信方式で止まり木チャネル*6が無いため,セル探索に全周波数サーチが必要となり,ワイドスターⅡと比較してセル探索時間が長くなる.そのため,初期捕捉の時間を極力短くする工夫や,初期捕捉の機会を極力減らす工夫などを取り入れている.

(2)衛星端末のソフトウェア機能

(a)通信方式

通信方式では,開発コスト削減および効率化の観点からグローバルで商用実績のある LTEをベースとして,衛星通信用にカスタマイズした独自方式を開発した.ベースがLTEとなるため,通信プロトコル,通信中のハンドオーバ*7,待受け中のセル切替え,通信規制制御など基本的にはLTEと同じ機能をサポートしているが,セルラよりも大きな伝搬遅延や広大なセルカバレッジなど衛星通信特有の特徴があるため,各種タイマ値のカスタマイズを行い,伝搬遅延対策や帯域効率化を図った.

(b)提供サービス

- 音声通信

ワイドスターⅢの音声コーデック*8として,ワイドスターⅡよりさらに高音質なAMBE+2を採用した.また,方式はVoLTE(Voice over LTE)*9をベースにしており,通信制御はSIP(Session Initiation Protocol)*10[2]/SDP(Session Description Protocol)*11[3],音声パケットはRTP(Real-time Transport Protocol)*12[4],そしてコールセンタや留守番電話サービスなどでの項目選択時に利用するプッシュ信号はDTMF(Dual-Tone Multi-Frequency)*13[5][6]に対応している.衛星通信はセルラ以上に回線リソースがシビアであるため,制御信号はSIPシグナリング圧縮技術(SigComp:Signaling Compression)*14[7],音声パケットはVoLTE同様にヘッダ圧縮技術(RoHC:Robust Header Compression)*15[8][9]をそれぞれ適用して音声通信にかかわるデータ量の削減をすることで,通信の効率化を図っている. - パケット通信

LTEをカスタマイズした衛星通信用の独自方式を採用して,ワイドスターⅡよりも周波数利用効率*16を上げることで,従来機(ワイドスターⅡ)では上り最大144kbps,下り最大384kbpsであったところを,ワイドスターⅢでは上り最大250kbps(可搬型端末)・1Mbps(設置型端末),下り最大1.5Mbps(可搬型端末・設置型端末)と,さらなる通信速度の高速化を実現している.これにより導入可能なソリューションの幅がワイドスターⅡ以上に広がっている. - FAX通信

FAX - 衛星端末間に対しては,一般的な固定電話のFAXに利用されているITU-T(International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector)*17勧告T.30*18を採用している.一方,衛星端末 - 衛星基地局間の,衛星通信特有の大きな伝搬遅延や無線劣化に伴う通信途切れなどが発生する環境下ではT.30による通信が不安定となってしまうため,IPベースにカスタマイズされT.30に比べて遅延耐性が強い同勧告T.38*19に対応することで,衛星通信においても信頼性の高いFAX通信を実現している. - SMS

ワイドスターⅡはSMS非対応であったが,ワイドスターⅢではLTEのIMS(Internet protocol Multimedia Subsystem)*20ベースとなるSMS over IP*21に対応することで,衛星端末でのSMSサービスを実現している.また通信制御では,音声通信と同様にSIPを利用している. - 緊急通報

音声通信と同様にVoLTEをベースとした緊急通報(110番,119番,118番)に対応している.またGPS利用可能な組合せ(可搬型端末+アンテナ(種別を問わず),設置型端末+追尾アンテナ)であれば,セルラ同様にLTE LPP(LTE Positioning Protocol)*22の初期測位機能(NI-LR(Network Induced-Location Request)*23)と通話中および終話後の位置情報取得機能(MT-LR(Mobile Terminated-LR)*24)に対応しているため,陸上はもとより海上においても,万が一のときには管轄の緊急通報受理機関(警察/消防・救急/海上保安庁)へ位置情報を通知することが可能となっている.

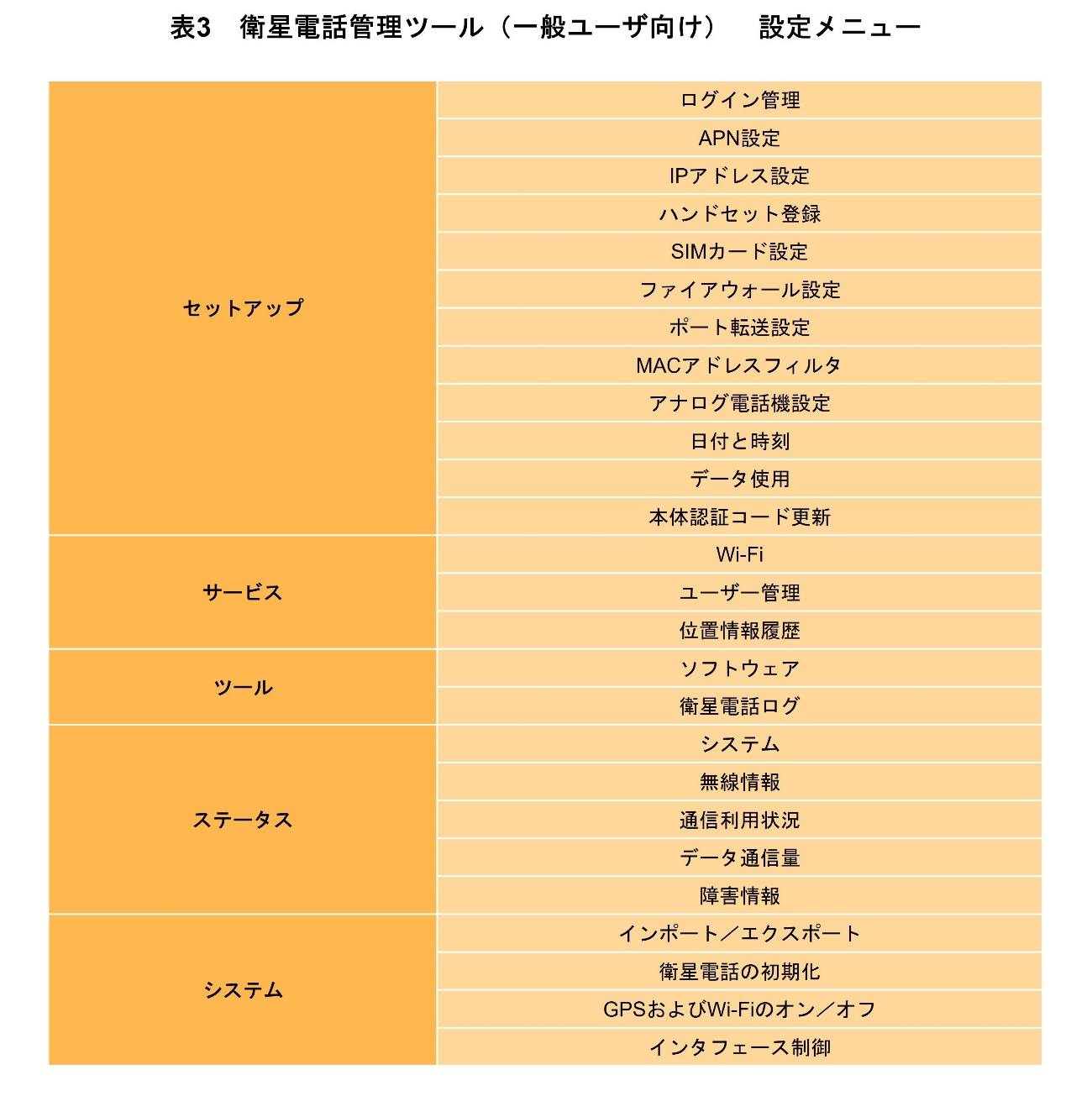

(c)衛星電話管理ツール

衛星端末に PC,スマートフォンなどを有線または無線(Wi-Fi)接続させて,それらの機器のWebブラウザからアクセスすることで,衛星電話管理ツールを利用することができる.衛星電話管理ツールでは,衛星端末の無線状態確認やインターネット接続設定,各種暗証番号・機能設定など表3に示す端末関連機能が一元管理されており,設定確認や変更などが可能となっている.

- 衛星電話ログ送信機能

衛星端末の通信状況が記録されたログを指定したサーバへ送信する,衛星電話ログ送信機能を搭載した.お客さまの申告エリアや社内保守者が確認したいエリアの通信状況(電波強度,捕捉セルなど)が記録された衛星電話ログを送信できる機能を具備することで,申告エリアの早急な状況確認やエリア確認作業の効率化などが可能となることを想定している. - 自動コール生成機能(社内保守者向け)

社内保守者向けとして,衛星端末に自動コール*25生成機能を搭載した.社内オペレーションセンタなどは,遠隔から保守用衛星端末にアクセスをして,自動コール生成機能を実行することで,前述の衛星電話ログ送信機能を利用したログ収集を行う.これにより,衛星システムのエリアカバレッジや接続の正常性確認など,システムメンテナンス作業の効率化を図っている.なお自動コールは,接続セル,コール回数,音声通話の接続先,音声通話の試行数,音声通話時間,コール間隔が設定可能となっている.

2.3 スマートフォン用アプリケーション

(1)概要

ワイドスターⅢ専用のスマートフォンアプリは,AndroidとiOSの両OSに対応しており,GooglePlay/AppStoreからキャリアフリーでインストールが可能である.ワイドスターⅢの前身であるワイドスターⅡでは,衛星端末に接続した専用のハンドセットによる操作でサービスが利用可能であったが,今回のワイドスターⅢでは,本アプリケーションを使用することで,ハンドセットの代替としてスマートフォンからのサービス利用も可能とした.使用方法は,スマートフォンから衛星端末のWi-Fiに接続した状態で,ワイドスターⅢアプリを起動し,事前に設定したログインIDとパスワードにてログインすることで,サービスが利用可能である.ワイドスターⅢアプリと衛星端末の接続イメージを図1に示す.

(2)機能

ワイドスターⅢアプリの各機能における実際のアプリケーション画面を図2に示す.アプリケーションの主な機能は4点あり,それぞれの概要について以下に述べる.

- 音声通話/SMS送受信機能

ワイドスターⅢアプリから衛星端末を介して音声通話とSMS送受信利用が可能である.また,これらの利用にあたって,スマートフォンに元から備わっている電話帳アプリと連携することも可能である. - 緊急通報機能

災害時における利用を想定し,緊急通報発信を簡易にした導線を具備しており,緊急通報画面から即座に緊急機関(警察/消防・救急/海上保安庁)への通報が可能である. - 衛星端末情報取得機能

衛星端末のバッテリ残量や衛星電波状況など,衛星端末情報の取得が可能である. - 衛星端末設置補助機能

ユーザの現在地における衛星方向を算出し,衛星端末のアンテナを衛星に向ける際の方位および角度をガイドすることが可能である.

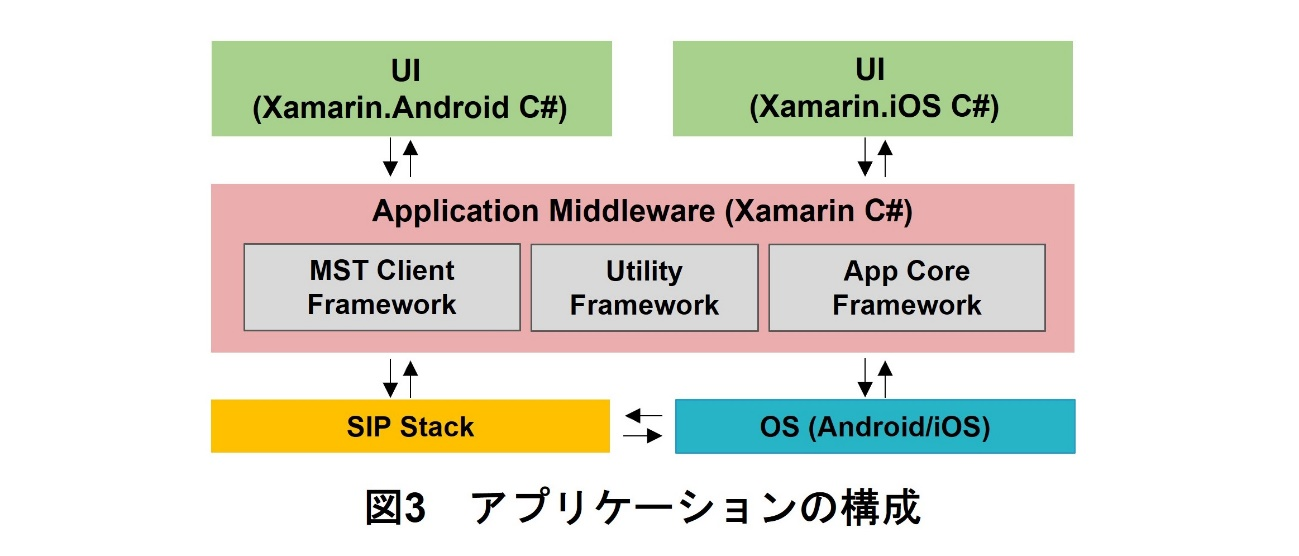

(3)構成

ワイドスターⅢサービスでは,AndroidとiOSの両OSに対してサービスを提供するため,両OSアプリを並行して効率的に開発を行うことができるクロスプラットフォーム「Xamarin*26」を採択し,開発を実施した.クロスプラットフォームによる開発により,約80%のソースコードを共通化することができ,開発効率化や保守性の向上を図っている.

アプリケーションの構成は,UI(Xamarin C#)部,Application Middleware部,SIP Stack部,OS部の4部構成である.アプリケーション全体の構成を図3に示し,また,各レイヤの概要を以下に述べる.

- UI(Xamarin C#)部

OSごとにXamarin(フレームワーク)側で用意されたUI(Xamarin Native)を使用しており,アプリケーション画面におけるレイアウトやダイアログの表示を行っている. - Application Middleware(Xamarin C#)

MST Client FrameworkとUtility Framework,App Core Frameworkの三部構成である.- MST Client Frameworkは主に衛星端末との接続にかかわるフレームワークであり,通話・SMS機能や衛星端末設定に関する接続管理を行っている.

- Utility Frameworkでは,ソースコード全体で多数使用される汎用的な処理構文を共通の部品としてまとめているフレームワークである.

- App Core Frameworkは一般的なモバイルアプリケーションを構築する際に必要となる,アプリ起動(パーミッション制御など)や状態管理(画面遷移制御など)やデータ管理(設定値の保存など)などを行っている.

- SIP Stack部

衛星端末とは,SIPセッションによる接続を行っており,その制御を行っているフレームワークである.音声通話をRTP/RTCP(RTP Control Protocol)*27で制御し,SMSについては,XML(eXtensible Markup Language)*28によりデータ連携を行っている. - OS部(Android/iOS)

OS(Android/iOS)が提供している機能を使用して,位置情報取得やデータベース管理,ネットワーク(Wi-Fi)の接続管理を行っている.

- RJ-45インタフェース:8極8芯のLANケーブルを接続するためのコネクタ.

- RJ-11インタフェース:6極2芯のアナログ電話機接続用のケーブルを接続するためのコネクタ.

- PoE:EthernetのLANケーブルを使い,ほかのLAN機器に電力を供給する技術.

- 鳴り分けナンバーサービス:基本契約番号にさらにもう1つ付加番号をプラスし,着信時にFAXと電話など,使い分けができるサービス.

- 止まり木チャネル:端末が在圏セルを検索するためにスキャンする報知チャネル.

- ハンドオーバ:端末とネットワーク間の通信を継続したまま,通信セル/基地局の切替えを行う通信技術.

- コーデック:音声などのデータの符号化,復号化に関する技術.

- VoLTE:LTE上でVoIPを提供する技術.

- SIP:IETF(Internet Engineering Task Force)で策定された通信制御プロトコルの1つ.VoIPを用いたIP電話などで利用される.

- SDP:IMSにおけるセッションを開始するために,IPアドレスなどの必要な情報を記述するためのプロトコル.呼制御プロトコルであるSIPのセッション情報の記述にも使われている.

- RTP:映像や音声をストリーミング再生するための伝送プロトコル.UDP(User Datagram Protocol)タイプのプロトコルで,パケットロス対策などは行われない.一般的にRTCPによる通信状態レポートとセットで用いられる.

- DTMF:電話機のボタンそれぞれに割り当てられた音を送信する方法.別名トーン信号,プッシュ信号.

- シグナリング圧縮技術(SigComp):RFC(Request for Comments)文書で規定されているSIP信号を圧縮する技術.

- ヘッダ圧縮技術(RoHC):RFC文書で規定されているRTP/UDP/IPヘッダなどを圧縮する技術.

- 周波数利用効率:単位時間,単位周波数当りで伝送できる情報ビット数.

- ITU-T:国際電気通信連合 電気通信標準化部門.

- T.30:ITU-Tで標準化された,交換電話網や統合デジタルサービス網 (ISDN:Integrated Services Digital Network)上でのG3FAX通信を実現するための伝送制御プロトコル.

- T.38:ITU-Tで標準化された,IP網上でのリアルタイムなG3 FAX通信を実現するための伝送制御プロトコル.

- IMS:3GPPで標準化された,固定・移動通信ネットワークなどの通信サービスを,IP技術やインターネット電話で使われるプロトコルであるSIPで統合し,マルチメディアサービスを実現させる呼制御通信方式.

- SMS over IP:SIPプロトコルを用いて送受信を行うSMS.

- LTE LPP:3GPP上で標準化された,LTE上で位置情報サービスを実現する通信方式.

- NI-LR:衛星端末ユーザが緊急通報を発信した際に,ネットワークが衛星端末ユーザの現在地情報を取得し,LCS Client(LoCation. Services Client)へ通知する機能.

- MT-LR:LCS Clientが,ネットワークを経由して衛星端末ユーザの現在地情報を取得する機能.

- 自動コール:衛星電話管理ツールにて発信先を指定することで,自動的に発信をする機能.

- Xamarin:Microsoft社がサポートするオープンソースアプリケーションプラットフォームの,NETを使用した開発プラットフォーム.iOSやAndroid,Windowsなど,異なるプラットフォーム上で動作可能なアプリケーションを作成することができる.

- RTCP:RTPと組み合わせて利用され,RTPのデータストリームの制御を行うプロトコル.RTCPで帯域幅や遅延時間などをやり取りすることで品質管理を行う.

- XML:W3C(World Wide Web Consortium)が提案した,文書やデータの意味・構造を記述するためのマークアップ言語の1つ.拡張可能であり,ユーザが独自のタグを指定できる.

03. あとがき

-

本稿では,ワイドスターⅢの端末,スマートフォンアプリの概要について解説 ...

開く

本稿では,ワイドスターⅢの端末,スマートフォンアプリの概要について解説した.今回開発した衛星端末では,アナログ自動車電話時代から衛星端末 - ハンドセット接続用ケーブルとして脈々と使われてきたアナログ10芯ケーブルをイーサネットケーブルとWi-Fiに置き換えることで,30年以上の年月を経てデジタル化した.時代の変化に合わせてユーザの利便性を向上させるため,スマートフォンやアプリ,その他さまざまな周辺機器を使えるようにしたことで,幅広くユーザニーズに応え,より拡張しやすい衛星端末として利用されるものと考える.今後は最近さまざまな場面で取り上げられることが多くなってきたNTN(Non-Terrestrial Network)*29やスマートフォンからの衛星直接通信など,より高度化・高速化される宇宙通信・衛星通信も加わり,衛星通信分野もさらに大きく拡大し多様化していくものと考える.ドコモでもさまざまなお客さまの利用シーンを考えて,衛星通信のさらなる拡大に取り組んでいきたい.

- NTN:衛星やHAPSなどの非陸上系媒体を利用して,通信エリアが地上に限定されず,空・海・宇宙などのあらゆる場所に通信エリアが拡張されたネットワーク.

-

文献

開く

- [1] 季羽,ほか:“ワイドスターⅡ衛星移動端末の開発,”本誌,Vol.18,No.2,pp.67-72,Jul. 2010.

- [2] IETF RFC3261:“SIP: Session Initiation Protocol,”2002.

- [3] IETF RFC4566:“SDP: Session Description Protocol,”2006.

- [4] IETF RFC3550:“RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications,”2003.

- [5] IETF RFC2833:“RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones and Telephony Signals,”2000.

- [6] IETF RFC4733:“RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones, and Telephony Signals,”2006.

- [7] IETF RFC3320:“Signaling Compression (SigComp),”2003.

- [8] IETF RFC3095:“RObust Header Compression (ROHC):Framework and four profiles: RTP, UDP, ESP, and uncompressed,”2001.

- [9] IETF RFC4815:“RObust Header Compression (ROHC):Corrections and Clarifications to RFC 3095,”2007.