ライフイベント支援

社員一人ひとりの能力を最大限発揮できるようにライフイベント支援の取組みを行っています。

仕事と育児の調和を支援

育児を担う社員が仕事とライフイベントを調和し、仕事を続けられ、また、活躍できる風土であることが大切です。ダイバーシティ推進の取組みの一つとして、仕事と育児の調和支援の施策に取組んでいます。

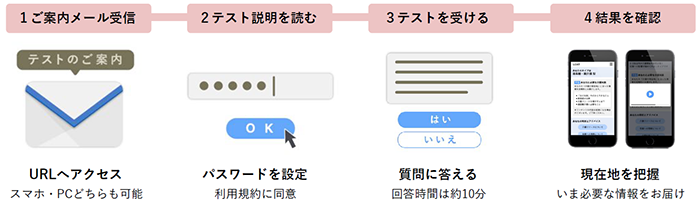

ドコモ・スマイルリレー

出産を控えている社員(男女双方)、産休・育休を取得する社員、および産休・育休から復帰・復職する社員の活躍支援を目的に、産休・育休前、産休・育休中、職場復帰前後と、連続して職場とのつながりとキャリア継続をサポートする仕組み「ドコモ・スマイルリレー」を実施しています。

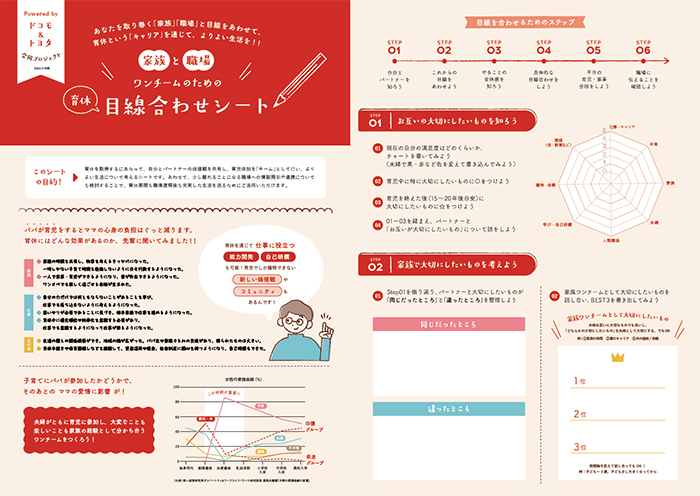

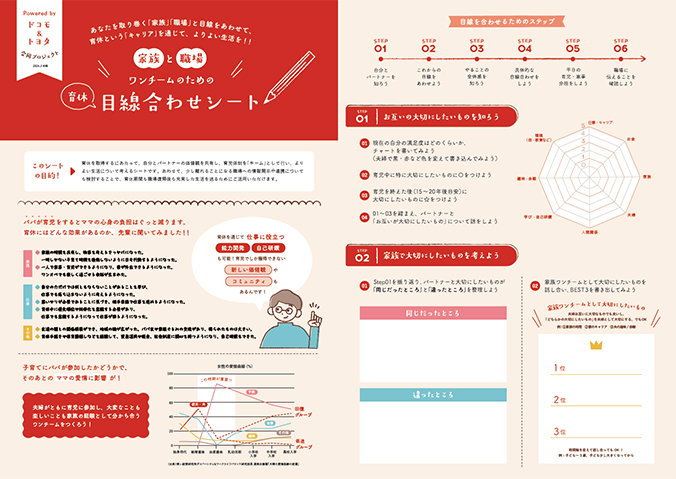

男性の育児参画(育休目線合わせシート)

男女役割分担意識払拭のため、パートナー間、社員や同僚など職場の方たちと育休取得に対する目線合わせを行い、コミュニケーションを見える化する活動などを行っています。

仕事と介護の調和を支援

仕事と介護の調和を支援するために、介護の知識を必要とする社員や職場への理解促進をする社員を対象とした研修などを継続的に実施しています。

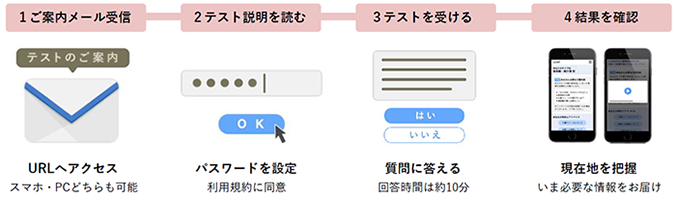

また、全社員向けに介護における個々人の状況・備えを可視化する診断ツールを提供しています。定期的に介護に関する状況把握および情報提供を行うことで、介護に対する知識の取得と職場の理解を深め、介護をしている社員の負担低減にもつなげていきます。

-

PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償提供されている

Adobe® Reader®プラグインが必要です。「Adobe® Acrobat®」でご覧になる場合は、バージョン10以降をご利用ください。

Adobe® Reader®プラグインが必要です。「Adobe® Acrobat®」でご覧になる場合は、バージョン10以降をご利用ください。