NFVの概要とメリット―モバイルネットワークのインフラへのクラウド技術の活用―

- #5GE&6G

- #ネットワーク

Joan Triay

Muhammad Hamza

ドコモ欧州研究所

久野 友也(くの ゆうや)

中島 佳宏(なかじま よしひろ)

クラウドデザイン室

あらまし

NFVは,誕生以来10年以上にわたり,通信業界において主要なインフラの構築手法となってきたが,近年KubernetesなどのクラウドネイティブなオープンソースソリューションでNFVを代替する案も検討され始めている.

本稿では,NFVの背景と目的を解説し,通信事業者がインフラをクラウド化する際の重要事項やクラウドネイティブの活用方法とNFVの進化,ソフトウェアベースのネットワークへのデジタルトランスフォーメーションを実現するための重要なイネーブラとしてのNFVの付加価値について解説する.

01.まえがき

NFV(Network Function Virtualization)*1[1]の誕生以来,先進的な技術とそれに関連するNFV-MANO(NFV-Management And Orchestration)*2フレームワークは,通信ネットワークの構築方法や運用方法を抜本的に改革してきた.ETSI(European Telecommunications Standards Institute)*3 NFVのホワイトペーパー「Evolving NFV towards the next decade」[2]で主張されているように,物理機器削減によるデータセンタのリソース利用効率化,仮想化された通信ネットワークの運用自動化による運用効率化,ソフトウェアベースのデプロイ*4による新規装置の導入迅速化など過去10年間で目覚ましい成果が達成された.

NFVは,専用ハードウェアでの構築と通信ネットワークのオンサイト運用から,COTS(Commercial-Off-The-Shelf)*5サーバとNFV-MANOによるリモートでのモバイルネットワークの運用へと,多くの通信事業者のネットワーク構築手法と業務プロセスに大きな変革をもたらした.実際,ドコモでは,2016年初頭にマルチベンダNFVベースのvEPC(virtualized Evolved Packet Core)*6ネットワークを商用導入したことを契機に,モバイルネットワークの近代化に着手した最初の通信事業者の1つとなった.このモバイルネットワークの仮想化への移行により,通信事業者は,ハードウェアのCAPEX(CAPital EXpenditure)*7と,オンサイト作業の削減などネットワークの運用と保守に関連するOPEX(OPerational EXpenditure)*8を削減しつつ,ネットワーク全体の信頼性を高めることに成功した.

現在,通信業界の進化は非常に大きな転換点を迎えている.NFVは「NFVネイティブネットワーク」と呼ばれる5Gのデファクト実装として広く知られ,VNF(Virtualized Network Functions)*9とCNF(Cloud-native Network Functions)*10,ETSI NFV標準仕様に準拠したNFV-MANOや保守管理装置を活用した全国規模の商用ネットワークの構築と運用が始まっている.しかしながら,通信事業者*11やベンダの一部においてNFVのコンセプトとメリットに疑問がもたれている.その背景の1つとして,クラウドネイティブ*12技術と呼ばれる新しい構築・運用手法の台頭に対して,NFVは仮想マシン(VM:Virtual Machine)*13しかサポートしていない時代遅れの技術という誤解が挙げられる.これは,NFVとクラウドネイティブが2つの異なるパラダイムとして対比されることに起因する.

しかし,本稿で述べるように,事実は異なる.ドコモは,他の多くの通信事業者やベンダの協力を得てNFV標準仕様を継続的に進化させ,高性能化したNFV仕様を利用することで,アクセスからコアまでのすべてのネットワークドメインにおいて,クラウドネイティブな商用ネットワークの構築を推進してきた.つまり,NFVはクラウドネイティブとは異なるものではなく,クラウドネイティブの技術を包含するものであり,NFV仕様によってクラウドネイティブなネットワークの構築や運用が可能である.

本稿では,NFVの主要な原則と要素,その効果と具体的な実例,およびドコモの役割について解説する.

- NFV:通信事業者(*11参照)ネットワークのネットワーク機能を,仮想化技術によって汎用ハードウェアから分離する原理.

- NFV-MANO:仮想化環境におけるハードウェアリソース,ソフトウェアリソースなどのVNF(*9参照)管理機能とオーケストレーション機能を提供する仕組み.

- ETSI:欧州電気通信標準化機構のこと.

- デプロイ:アプリケーションとその実行環境を配置・展開し,利用可能な状態にすること.

- COTS:汎用サーバ.ハードウェアとソフトウェア分離が可能になり,安価な汎用サーバを用いることが可能となった.

- vEPC:LTEおよび他のアクセス技術向けに3GPPで規定された,IPベースのコアネットワーク(*67参照)であるEPCをVM(*13参照)として機能するように提供された通信ソフトウェア.

- CAPEX:ハードウェアと,ハードウェア設置工事にかかる費用.

- OPEX:設備を維持し運用するために発生する費用.

- VNF:仮想化された通信機能(通信システム).

- CNF:コンテナ(*15参照)化されたVNF.

- 通信事業者:移動通信システムのインフラストラクチャ(*25参照)を構築・保有し,エンドユーザに対して通信サービスを提供する通信事業体.

- クラウドネイティブ:オンプレミスではなく,クラウド上での構築運用を前提として設計されたシステムやサービスを指す.

- 仮想マシン(VM):物理計算機の内部にソフトウェアによって仮想的に構築された計算機.

02.NFVの主な原則と実現要因

2.1 NFVとは

NFVとは,単純にネットワーク機能を仮想化するだけに留まらず,装置の構成形態,装置間の接続手法,モバイルネットワークの運用手法,調達から保全までのエコシステム*14と,通信ネットワークのさまざまな概念を多面的に変えた技術の総称であり,NFVの定義を一言で説明することは難しい.NFVは,さまざまな技術を利用して,装置やネットワークを物理装置からソフトウェアベースに変革した全く新しい概念であり,そこにはVMベースの仮想化技術やコンテナ*15ベースのクラウドネイティブな技術も包含される.

2.2 NFVの主要な原則

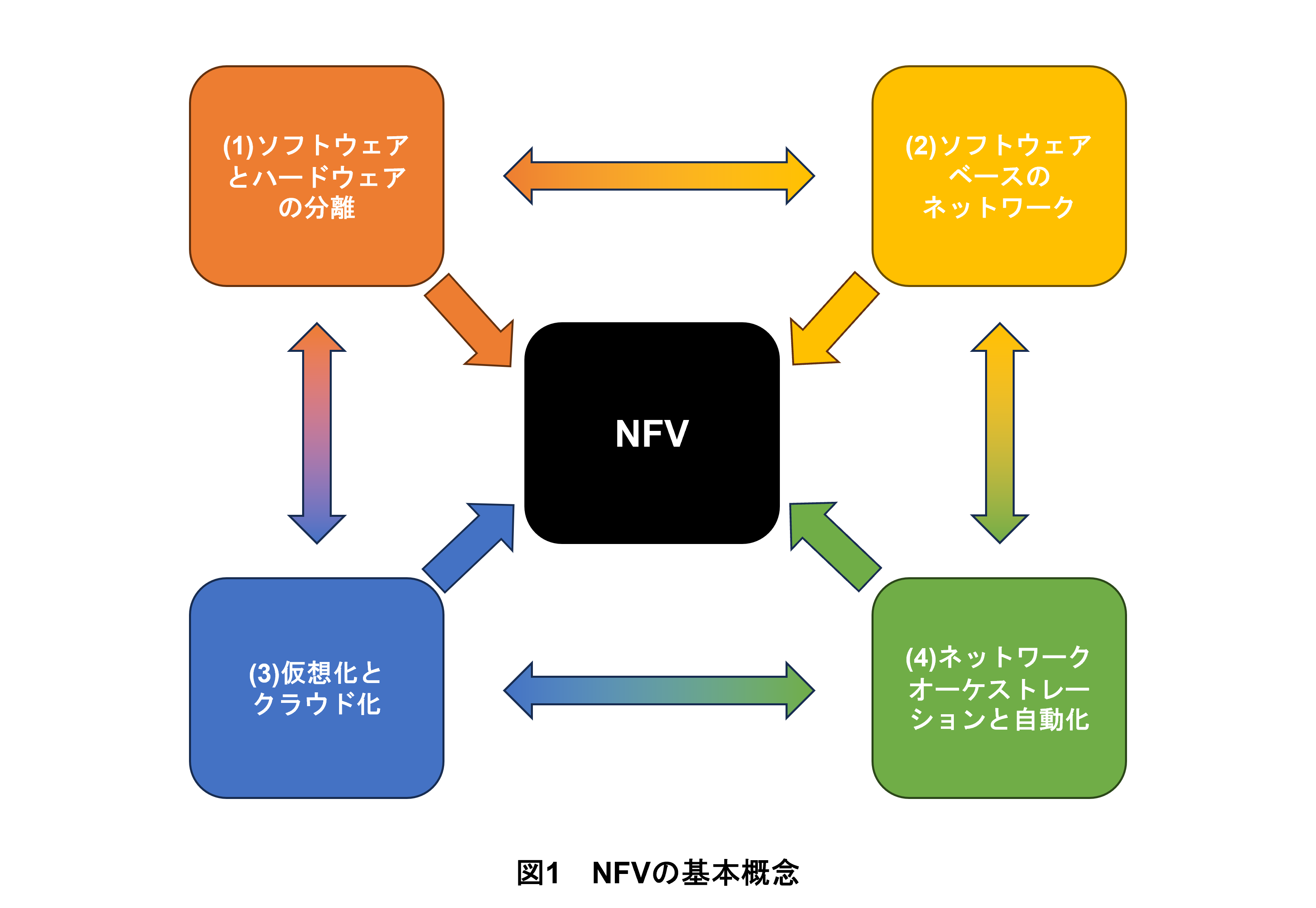

NFVは単一の技術でもなければ,単一の概念でもない.複合的な技術,概念や原則によって産み出された全く新しいネットワークの概念である.NFVと主要な原則と技術の関係を図1に示す.

(1)ソフトウェアとハードウェアの分離の原則

通信ネットワークを構成するネットワーク機能を構築するソフトウェアとハードウェアを分離することで,両者は別々に提供され,異なるライフサイクルをもつことが可能となった.従来のaTCA(advanced Telecom Computing Architecture)*16ベースの実装では,ソフトウェアとハードウェアは,ネットワークに接続されるモノリシックネットワーク*17の要素として提供されていたが,NFVの導入により,異なるベンダから提供される多様なNF*18のソフトウェアを構築するために,サーバベンダから提供される汎用的なハードウェア上で各NFを動作させるようになり,ソフトウェアとハードウェアを分離調達する新しい提供形態となった.

(2)ソフトウェアベースのネットワーキングの原則

ソフトウェアベースの通信ネットワークを構築することで,ネットワーク機能をソフトウェアエンティティ*19として実装し,通信ネットワークも,よりプログラム的な方法で制御および運用することが可能となった.つまり,ソフトウェアプログラミングと同様に,NFVは通信事業者のネットワークオペレータが「ネットワークをプログラミング」することで,通信事業者の事業目標と求められるユースケースを最適に満たすようにネットワークを構築および運用することが可能となる.

(3)仮想化とクラウド化

NFVという言葉が示すように,仮想化はNFVにおいて当初から最重要な原則であった.仮想化は,コンピューティング,ストレージ,およびネットワークを仮想的に提供することで,同一のハードウェアに複数のソフトウェアコンポーネント*20が動作可能となる技術である.これにより,各コンポーネントは物理ハードウェアから論理的なコンポーネントとなり,仮想リソースを割り当てることによって動作する.

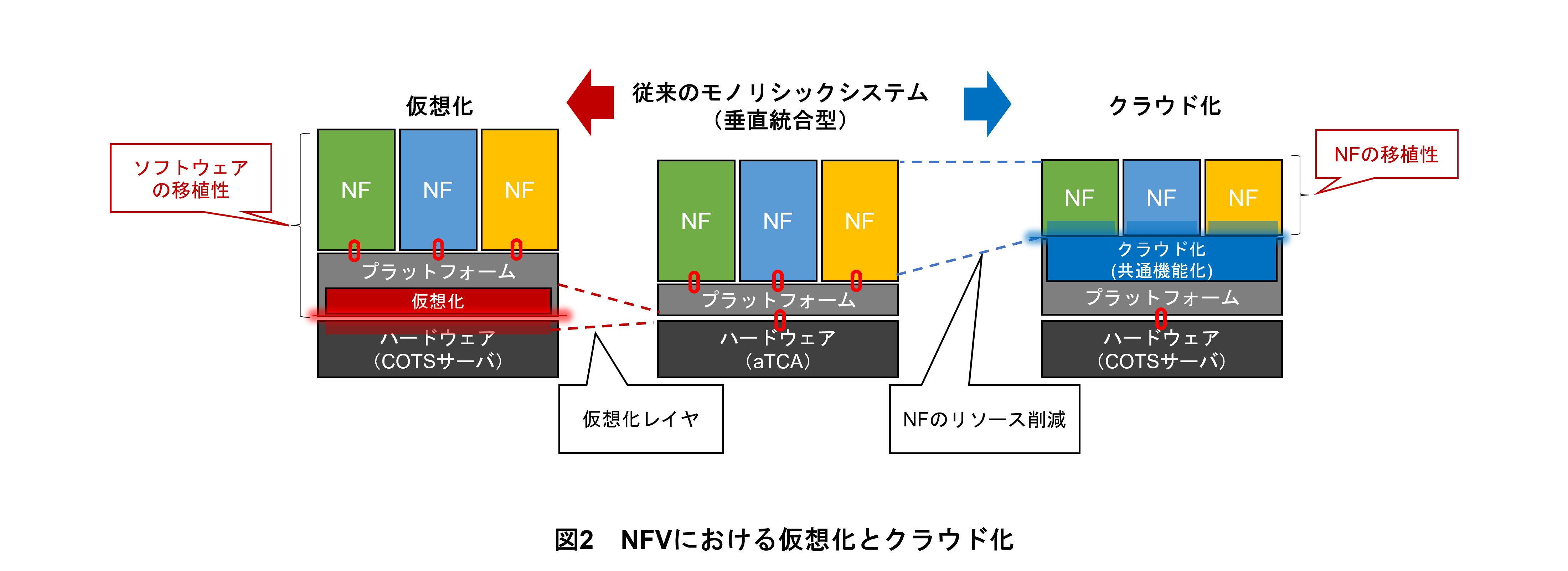

図2に示すように,仮想化とクラウド化は,ソフトウェアとハードウェアをNFVによって分離する2種類の手法であり,関係性の深い技術である.多くの関係者は,NFVが仮想化のみをカバーしていると考えているかもしれないが,実際にはNFVの概念は両方を包含している.この2つの技術は,垂直結合されたソフトウェアとハードウェアに対する「オープン化」の方向性が異なるため排他的ではない.

一方で,仮想化はネットワーク機能のハードウェアアーキテクチャに大きな影響を与え,aTCAを汎用のCOTSサーバに変化させた.従って,NFVはハードウェアとソフトウェアを分離して,ソフトウェアの移植性を向上させつつ,汎用的なCOTSサーバでそのソフトウェアを動作可能とした.クラウド化は,仮想化に追加してアプリケーションアーキテクチャに影響を与え,モノリシックなソフトウェアベースのネットワーク機能から,よりマイクロサービス*21ベースのものに移行した.これにより,プラットフォームとアプリケーションの分離を実現し,ネットワーク機能(NF)の移植性をさらに拡張した.

(4)ネットワークオーケストレーション*22と自動化

ネットワークオーケストレーションは,制御対象のネットワークの最終形を記述しシステムが自動で最適な手順を実行する,宣言型アプローチである「Descriptor(テンプレートまたはマニフェストとも呼ばれる)」を使用したネットワークの制御手法と,手順を1つずつすべて指示する命令型アプローチであり,システムの状態変化をトリガに実行される「スクリプト*23」を使用したライフサイクル手続きを通じて,モデル駆動型の自動化を実現する.NFV-MANOはこれらの先駆者であり,現在の通信ネットワークではKubernetes®*24をはじめ標準的なアプローチとなっている.

図1に示すように,NFVの基盤となるすべての原則が相互に関連しており,仮想化とクラウド化により,ソフトウェアとハードウェアの分離が実現されるため,ソフトウェアベースの通信ネットワークを構築することが可能になる.これにより,通信事業者はオーケストレーションと自動化レベルを向上させ,運用の効率化が実現できている.

2.3 NFVの主要な技術的要因とその効果

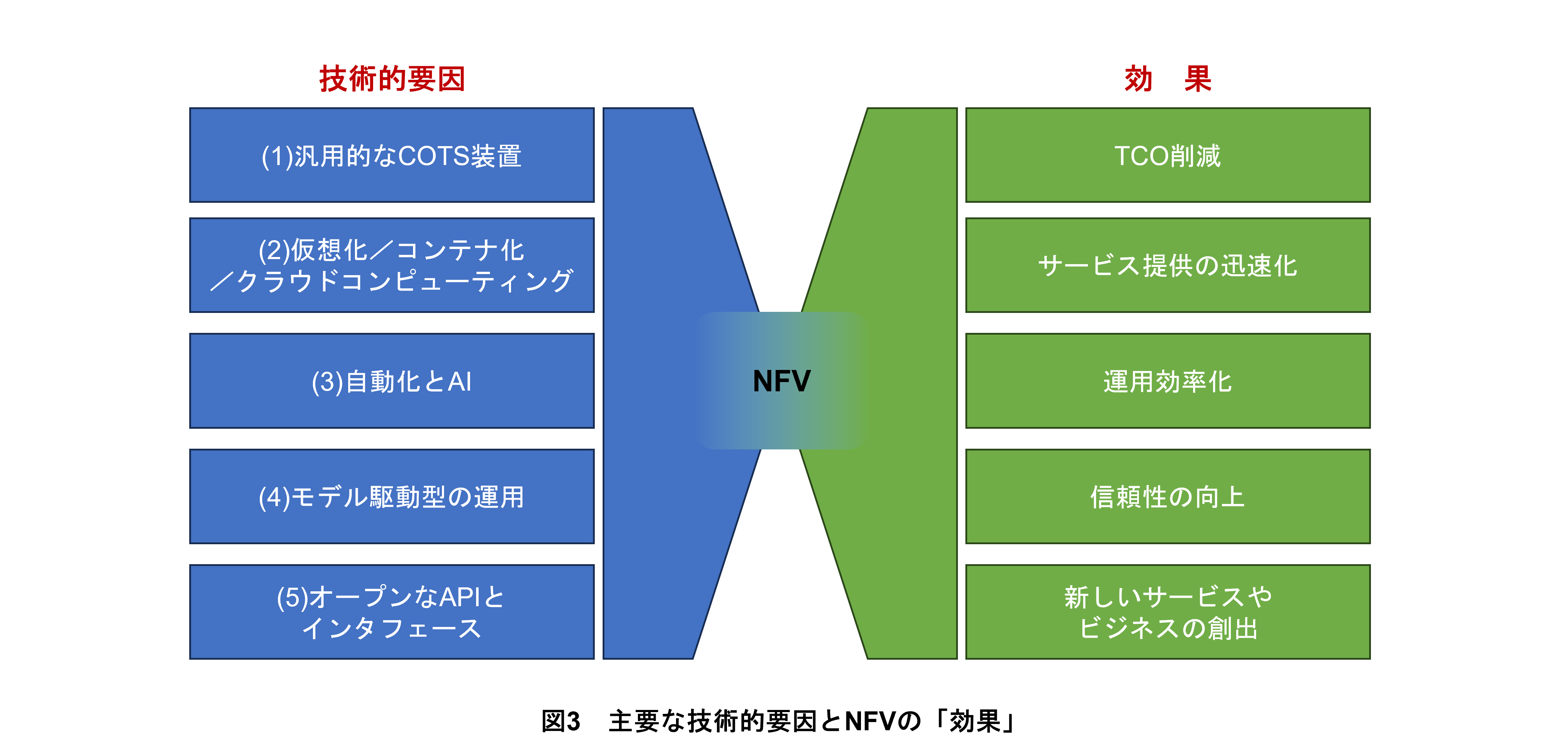

NFVはさまざまな原則に基づいているが,主要な技術的要因についても同様に重要な役割を果たしている.NFVは,仮想化やクラウド,モバイルネットワークのさまざまな技術的要因を高度に組み合わせて,通信事業者に大きなプラス効果をもたらした.NFVの最も主要な技術的要因とその効果を図3に示す.

(1)汎用的なCOTS装置

仮想化,コンテナ化,クラウドコンピューティング技術が適用された,コンピューティング,ストレージ,およびネットワーク用のCOTS装置は,NFVを実現する主要な技術の1つである.NFVでは,これらのコモディティ化されたハードウェアを組み合わせて,ソフトウェアベースのネットワーク機能を構築するためのインフラストラクチャ*25およびプラットフォームを提供する.

インフラストラクチャをCOTS装置に基づいて構築できるようになったため,通信事業者はTCO(Total Cost of Ownership)*26を削減することができる.また,統一化され,コモディティ化したインフラストラクチャの使用により,ネットワークに影響を与える障害や災害からの回復に予備のリソースを提供できるようになるため,ネットワークの信頼性の向上にも役立つ.さらに,仮想化およびコンテナ化したプラットフォームによって,通信ネットワークインフラストラクチャの統一化が進み,共通のコンピューティング,ストレージ,およびネットワークプラットフォームの利用が可能となる.より統一されたインフラストラクチャとその上にVNFを構築する方法は,構築および運用するネットワーク機能の種類に関係なく,統一された運用にもつながる.これは,ネットワークの運用効率を向上させる方法として,通信事業者に効果をもたらしてきた.

(2)仮想化/コンテナ化/クラウドコンピューティング

NFVは,VNFを構築するためにVMやコンテナなどのデファクト化されたクラウドコンピューティング技術を活用している.これらの技術は,インフラストラクチャ全体でアプリケーションをポータブルでクラウドネイティブにすることをサポートする.NFVを使用すると,ネットワークの提供が迅速化され,通信事業者がよりプログラム的にネットワークを構築して更新できるようになる.

(3)自動化とAI

自動化とAIはNFVにおいて運用効率化のための重要な技術となっている.NFVはモバイルネットワークの内部構造に対して,垂直および水平のさらなる「オープン化」の推進をもたらす.

垂直のオープン化では,インフラストラクチャ,プラットフォーム,アプリケーション,運用およびオーケストレーションシステムが分離される.水平のオープン化では,モノリシックなネットワーク要素が,より粒度の細かいネットワーク機能およびサービスコンポーネントに分割される.ただし,このようなオープン化は管理や運用の複雑さが増し,追加のコストが増えるといった課題も生じる.

ここで,自動化とAIテクノロジーが重要な役割を果たす.スクリプト,機械学習*27モデル,クローズドコントロールループ*28,インテント*29管理手法は,NFVの管理や運用の複雑さを克服する技術の例である.これらの手法を適用すると,より多くのネットワーク運用タスクを完全にまたは部分的に自動化できるため,運用効率が向上しOPEXも削減される.

(4)モデル駆動型の運用

NFVは,VNFD(VNF Descriptor)*30とNSD(Network Service Descriptor)*31の定義によって,モデル駆動型管理の導入と活用を推進してきた.

VNFDは,構築と運用動作の観点からVNFを記述する構成テンプレートであり,VNFのオンボーディング*32とVNFインスタンス*33のライフサイクル管理のプロセスで使用される.同様に,NSDは,サービストポロジ*34を含むNSの定義,SLA(Service Level Agreement)*35などのNS特性,およびNSのオンボーディングとインスタンスのライフサイクル管理に必要なその他のアーティファクト*36を記述するテンプレートである.これらは新たに指定された記述子の2つに過ぎず,ほかにもコンテナ化されたワークロード*37のマニフェストファイル*38,コンテナクラスタ*39記述子,仮想化されたリソース記述子などがNFVで使用されている.

モデル駆動型の運用は,現在クラウドネイティブ環境で頻繁に使用されている宣言型アプローチの前身である.このモデル駆動型管理を使用すると,デプロイ対象のネットワークの状態を,Descriptorを利用して宣言するだけで,そのDescriptorからの必要な回数のデプロイ実行により複数のインスタンスを生成できるため,運用効率が向上する.

(5)オープンなAPI(Application Programming Interface)とインタフェース

HTTP*40 RESTful*41 APIのようなWebサービスの原則に基づくオープンAPI*42もNFVを支える重要な要素の1つである.WebフレンドリーなRESTful APIは,現在,クラウド環境*43とネットワーク環境の両方で一般的なベストプラクティスであり,熟練した開発者を集めることに成功した.また,この種のAPIは,NFVアーキテクチャにおける論理管理機能のマルチベンダでの相互運用*44性を可能にする.

また,既存のネットワークのビジネスサポートシステム(BSS:Business Support System)*45やオペレーティングサポートシステム(OSS:Operation Support System)*46などと連携するためにNFVが提供しているAPIを用いることで,通信事業者はより簡単な方法でNFVを既存システムと組み合わせて運用できるようになった.このオープンなAPIを既存システムから利用することで,ネットワークアジリティを向上させつつ,新しいサービスを導入し,通信事業者に新しいビジネスチャンスを提供することが可能になる.

- エコシステム:複数の企業が連携して,お互いの技術や資産を活かし,社会を巻き込んで,技術開発・導入から普及に至る一連の流れを形作る共存共栄の仕組み.

- コンテナ:ホストOS上に専用領域(コンテナ)を作成し,その中で必要なアプリケーションソフトウェアを動作させるコンピュータ仮想化技術.

- aTCA:PICMG(PCI Industrial Computer Manufacturers Group)が策定したキャリア(通信事業者)向け通信機器の業界標準規格.

- モノリシックネットワーク:複数の機能やコンポーネント(*20参照)がオープン化されておらず密な結合をし,単一の大きなシステムによって提供されたネットワーク.

- NF:システムを構成する基地局,スイッチ,中継装置などの個々のネットワーク機能を識別する論理単位.

- エンティティ:論理アーキテクチャにおいて,機能を提供する構成要素.

- コンポーネント:該当の装置やシステムを実現するために必要な機能を提供する機能部や部品のこと.

- マイクロサービス:ソフトウェア開発の技法の1つ.1つのアプリケーションを,機能に沿った複数の小さいサービスの疎結合な集合体として構成し,軽量なプロトコルを用いて相互の通信を行うことで全体を構成するソフトウェアアーキテクチャ.

- オーケストレーション:アプリケーションやサービスの運用・管理を自動化するために,必要なリソースやネットワークの接続を管理・仲介する技術.

- スクリプト:単純な処理を行うプログラムを記述するための,簡易プログラミング言語をスクリプト言語といい,そのスクリプト言語で記述されたプログラムをスクリプトと呼ぶ.

- Kubernetes®:複数のサーバで構成される大規模環境に向けて,コンテナを管理するコンテナオーケストレーションツール.Kubernetes®はオープンソースソフトウェアである.

- インフラストラクチャ:アプリケーションを実行するのに必要な物理的もしくは仮想的なデータセンタやサーバ,ネットワークなどの総称.

- TCO:設備の導入から運用,保守,廃棄に至るまでの全期間にわたるCAPEXとOPEXを足し合わした総コスト.

- 機械学習:コンピュータがデータを使用して自動的にパターンを学習し,その学習を基に予測や意思決定を行う技術.

- クローズドコントロールループ:システムの実行結果を入力とし,人手での介入や意思決定を必要とせず完全自動で制御する仕組みのこと.

- インテント:管理対象のネットワークに対する要件や最終形態,制約などの期待値のこと.自動化の一手法としてインテントを入力することでシステムが自動でネットワークを制御することができるようになる.

- VNFD:VNFの機能や振舞いを定義するテンプレート.

- NSD:VNFの接続図などのネットワーク構成を定義するテンプレート.

- オンボーディング:VNF PackageをMANOシステムへ登録すること.

- インスタンス:仮想マシンを生成すること.仮想マシンを物理マシンにインストールし,仮想ネットワークの設定を行い,仮想マシンを起動してソフトウェアを起動し,各種設定を行って使用可能な状態にするまでの一連の動作を指す.

- サービストポロジ:システムやサービスの接続関係であり,NFVではNSの構成要素となるVNFとそれらの関係や接続要件をまとめたものを指す.

- SLA:サービス提供者とサービス消費者との間のサービスの信頼性の契約事項.本稿ではサービス消費者から期待される信頼性要件という意味で利用している.

- アーティファクト:VNFパッケージに含まれるVNFをインストールするための資材やスクリプトなど.

- ワークロード:CPU使用率などのシステムの負荷の大きさを表す指標.パブリッククラウドの分野では,クラウド上で実行されるOSやアプリケーションコードなどを含めたシステム自体を表すこともある.本稿では後者の意味で用いる.

- マニフェストファイル:アプリケーションが利用する機能などを宣言した設定ファイル.NFVにおいてはVNFパッケージに含まれる各ファイルの位置付けを記述することを表し,KubernetesにおいてはすべてのKubernetesのリソースの要件を定義するファイルのことである.

- コンテナクラスタ:CNFをデプロイするためのワーカーノードと呼ばれるコンピュータのグループと,そのCNFの中のコンテナのライフサイクル管理や配置先の制御をする管理機能部.ワーカーノードは通常のサーバ(ベアメタル)でも,VMでも構築可能である.

- HTTP:Web ブラウザとWeb サーバの間で,HTML(HyperText Markup Language)などのコンテンツの送受信に用いられる通信プロトコル.

- RESTful:提供される情報を直接指し示してステートレスに情報を取得/提供する考え方.

- オープンAPI:アプリケーションから特定のサービスを利用するためにユーザへ公開(オープン)するインタフェース.本稿では,特にRESTful APIを指す.

- クラウド環境:仮想化を実現するための仮想化プラットフォーム.VMware,OpenStack(*59参照),Kubernetesなどが挙げられる.

- 相互運用:複数のサブシステム・装置・機能部などが,標準化やデファクトなどの決められた仕様やインタフェースによって接続し,システム全体として正しく動作すること.モバイルネットワークにおいては,さまざまなベンダの製品やソリューションを組み合わせて呼処理機能部,保守機能部,仮想化基盤などが3GPPやETSI ISG NFVによって規定された仕様に準拠し接続することで,特定のサブシステム・装置・機能部間やモバイルネットワーク全体が機能することを意味する.

- ビジネスサポートシステム(BSS):ビジネス支援システム.通信事業者における顧客管理やオーダ管理などに利用される.

- オペレーティングサポートシステム(OSS):移動体通信ネットワークの障害や輻輳を発見し,制御や対策を行う事業者向けの運用支援システム.通信事業者が,提供するサービスを利用できるように,OSSはネットワークやシステムの障害管理,構成管理,課金管理,性能管理,セキュリティ管理などを行う.

03.NFVアーキテクチャ:相互運用性のためのフレームワーク

ETSI ISG NFVによって策定されたNFVアーキテクチャは,通信業界で最も認識されているアーキテクチャの1つである.最初のReleaseバージョン(2013年末)以来,フレームワークは通信業界全体,標準化団体*47,オープンソースコミュニティなどで広く参照されている.ドコモはNFVアーキテクチャの初期Releaseの策定や,その後のReleaseにおける機能追加,さらにはNFVの進化に大きく貢献してきた.

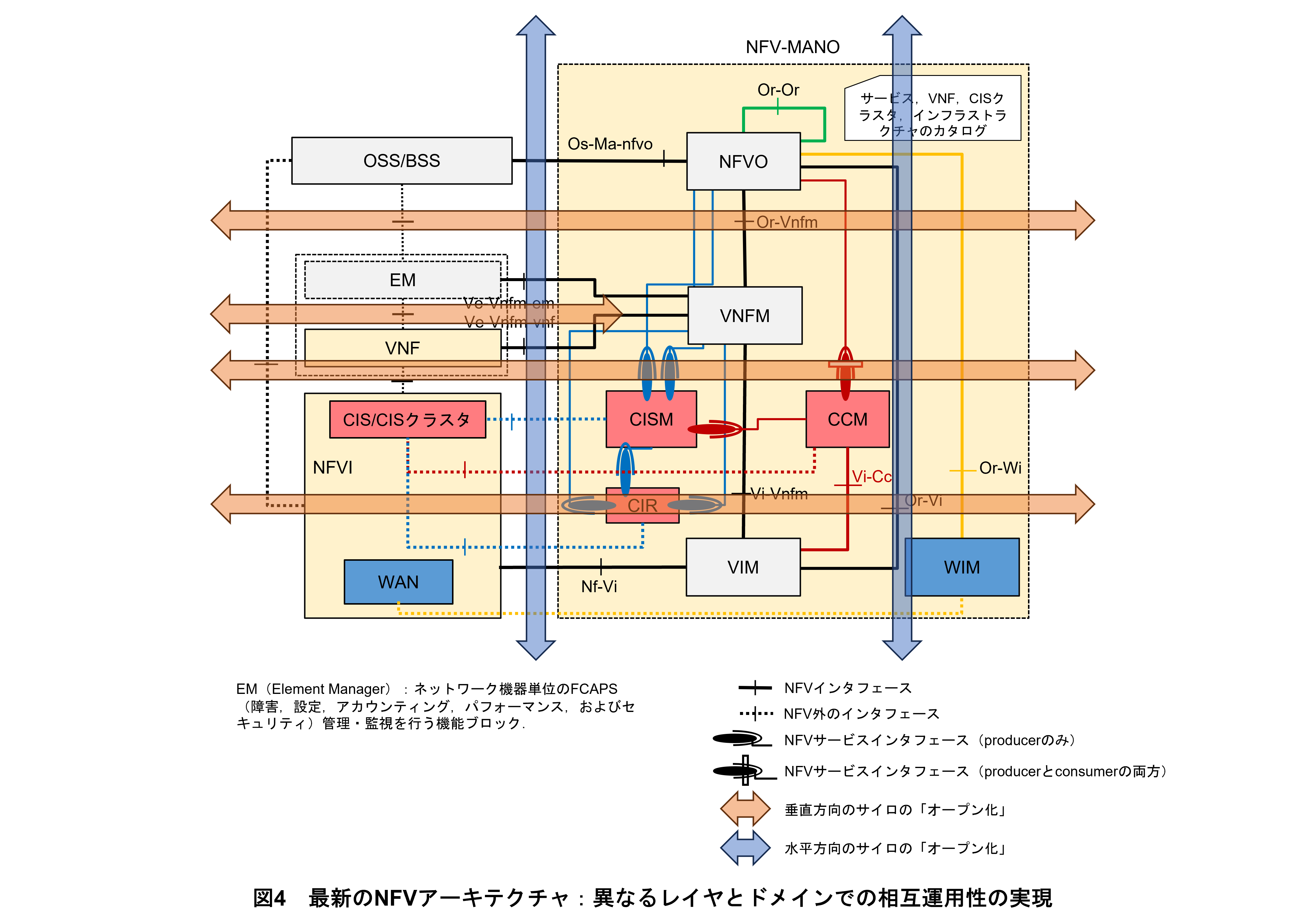

図4は,ETSI GS NFV 006[4]で公開された最新バージョン(Release 5)のNFVアーキテクチャを示しており,以下の3つの主要なブロックが含まれている.

・NFVI(NFV Infrastructure)*48:コンピューティング,ストレージ,ネットワーキングのインフラストラクチャ,物理,仮想化およびコンテナ化されたリソースで構成される.また,コンテナクラスタのような特定の構造化されたリソースも含まれる.

・VNF:ネットワーク機能がNFVIにデプロイされたソフトウェアエンティティとして動作し,通信サービスを提供する通信ネットワークを構築する.

・NFV-MANO:仮想化されたリソース,OSコンテナ化されたワークロード,VNF,NSなど,NFV関連の管理対象オブジェクト*49の管理とオーケストレーションに使用される,すべての管理・オーケストレーション機能ブロックと機能で構成される.

ETSI NFVは,複数のReleaseにわたってアーキテクチャを進化させ,主にNFVIとNFV-MANOの機能を拡張してきた.

Release 3では,トランスポートまたはWAN(Wide-Area Networks)*50によるマルチサイト接続と,それに対応する管理機能ブロックWIM(WAN Infrastructure Manager)*51をサポートした.

Release 4では,コンテナクラスタにデプロイされたOSコンテナワークロードに基づくVNFをサポートした(図4のCIS(Container Infrastructure Service)*52/CISクラスタを参照).これにより,コンテナインフラサービス管理(CISM:CIS Manager)*53,コンテナイメージリポジトリ(CIR:Container Image Repository)*54,CISクラスタ管理(CCM:CIS Cluster Management)*55などの管理機能が追加され,NFV-MANOが拡張された.NFVおよびNFV-MANOのアーキテクチャの詳細については,ETSI GS NFV 006[4]を参照されたい.

NFVアーキテクチャが進化するにつれて,装置間の接続に必要な機能が増え,複雑さが増している.しかし,この最新のNFVアーキテクチャは,マルチベンダエコシステムをさまざまなレベルで実現することが可能であり,ドコモのような自らインテグレーションができる通信事業者によるマルチベンダでの相互運用性実現において,結合ポイントを決定するための選択肢を提供している.

このアーキテクチャは,縦軸と横軸の両方で,ベンダロックインされたサイロ*56の構成をオープン化する.縦軸では,インフラストラクチャ(物理的,仮想的,コンテナ化されたインフラのようなさまざまな形で),VNF,NSを分離することによって相互運用性を実現する.横軸では,インフラストラクチャや,VNFインスタンスなどの管理オブジェクトをNFV-MANOの管理機能から分離することによっても相互運用性を実現する.実際,NFV-MANOの機能は,どのような種類のVNFに対しても汎用的であり,ETSI NFV標準に従ってVNFM(Virtual Network Function Manager)*57やNFVO(Network Functions Virtualization Orchestrator)*58機能を実装するオープンソースのOpenStack*59 Tacker*60[5]のように,通信事業者がマルチベンダネットワークを展開する際の柔軟性とスケーラビリティ*61を向上させることができる.

相互運用性の観点からNFVアーキテクチャの柔軟性は,ドコモが初期のvEPCを導入したときから十分に活用されてきた.マルチベンダでの相互運用性は,異なるベンダからインフラストラクチャ,VIM(Virtual Infrastructure Manager)*62,NFVO,およびVNFアプリケーションとVNFMを調達することによって導入された.このマルチベンダアプローチは,汎用管理機能を使用した5GサービスやO-RAN(Open RAN)*63ベースのvRAN(virtualized RAN)*64の提供においても継続された.その結果,ドコモは,消費者や企業に最適な通信サービスを提供するために,相互運用性の観点から必要なソリューションを選択することができた.

- 標準化団体:3GPP,ETSI,O-RAN(*63参照)などの業界標準を作成・維持するグループ.

- NFVI:ETSI NFVで定義された,VNFが展開される環境を構築するすべてのハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントの総称.クラウドプラットフォームを構成する汎用サーバ,ストレージデバイス,ネットワークデバイス,およびそれらの物理リソースを仮想化するための仮想化レイヤ上のソフトウェアの総称.

- オブジェクト:現実世界に実体や概念として存在するものをプログラム上で扱えるように表現したもの.表現対象となる実体の属性を表すデータと,実体に対する操作の組合せとして表現される.

- WAN:広域通信網.NFVにおいてはデータセンタ間を接続する大規模なネットワークのことを指す.

- WIM:WANをまたいでNFVIもしくはVIM(*62参照)を管理するコンポーネント.

- CIS:ETSI NFVで定義されたコンテナソフトウェアを実行するためのコンテナ実行環境であり,コンテナ内の計算リソースやネットワークリソースを提供するためのプラットフォーム.個々のCISインスタンスは,Kubernetes®のWorker Nodeに相当する.

- コンテナインフラサービス管理(CISM):ETSI NFVで定義されたCISリソースを管理するシステム.

- コンテナイメージリポジトリ(CIR):コンテナイメージを格納・保管する機能を提供するコンポーネント.

- CISクラスタ管理(CCM):ETSI NFVで定義されたCISMやCISリソースを構築したり管理したりするシステム.

- サイロ:装置やシステム,ベンダごとに分断された構成や状況のこと.

- VNFM:仮想化ネットワーク機能(VNF)のライフサイクルを管理するシステム.

- NFVO:複数のVIM(*62参照)にまたがる仮想リソースのIMSを実行し,VNFやNSを展開・管理するシステム.

- OpenStack®:サーバ仮想化技術を用いて,1台の物理サーバ上で複数の仮想サーバを稼働させるクラウドインフラソフトウェア.仮想サーバを異なるユーザのクラウドサービスに割り当てることができる.OpenStack®はオープンソースソフトウェアである.

- Tacker:OpenStackの一プロジェクトであり,ETSI NFVの仕様に従ってVNFやCNFのデプロイや制御を行うオープンソースソフトウェア.

- スケーラビリティ:運用中に新しい要件を満たすために,性能や容量の増加・減少や,機能の追加・削除を行える能力のこと.本稿では,システム全体での機能提供のために,マルチベンダで提供される製品やソリューション機能の組合せや最適化を行える能力のことを含む.

- VIM:物理コンピュータ,物理ストレージ,物理ネットワークからなる仮想化プラットフォーム上の物理リソースを管理するシステム.

- O-RAN:機能拡張性向上のためのオープン化インタフェースで構成されるO-RAN Alliance準拠の無線アクセスシステム.

- vRAN:無線アクセスネットワークに対して,汎用プロセッサやアクセラレータなどを用いた仮想化技術を活用することで,よりオープンで柔軟性が高い形で実装する無線アクセスシステム.

04.NFVの付加価値とメリット:ドコモの経験

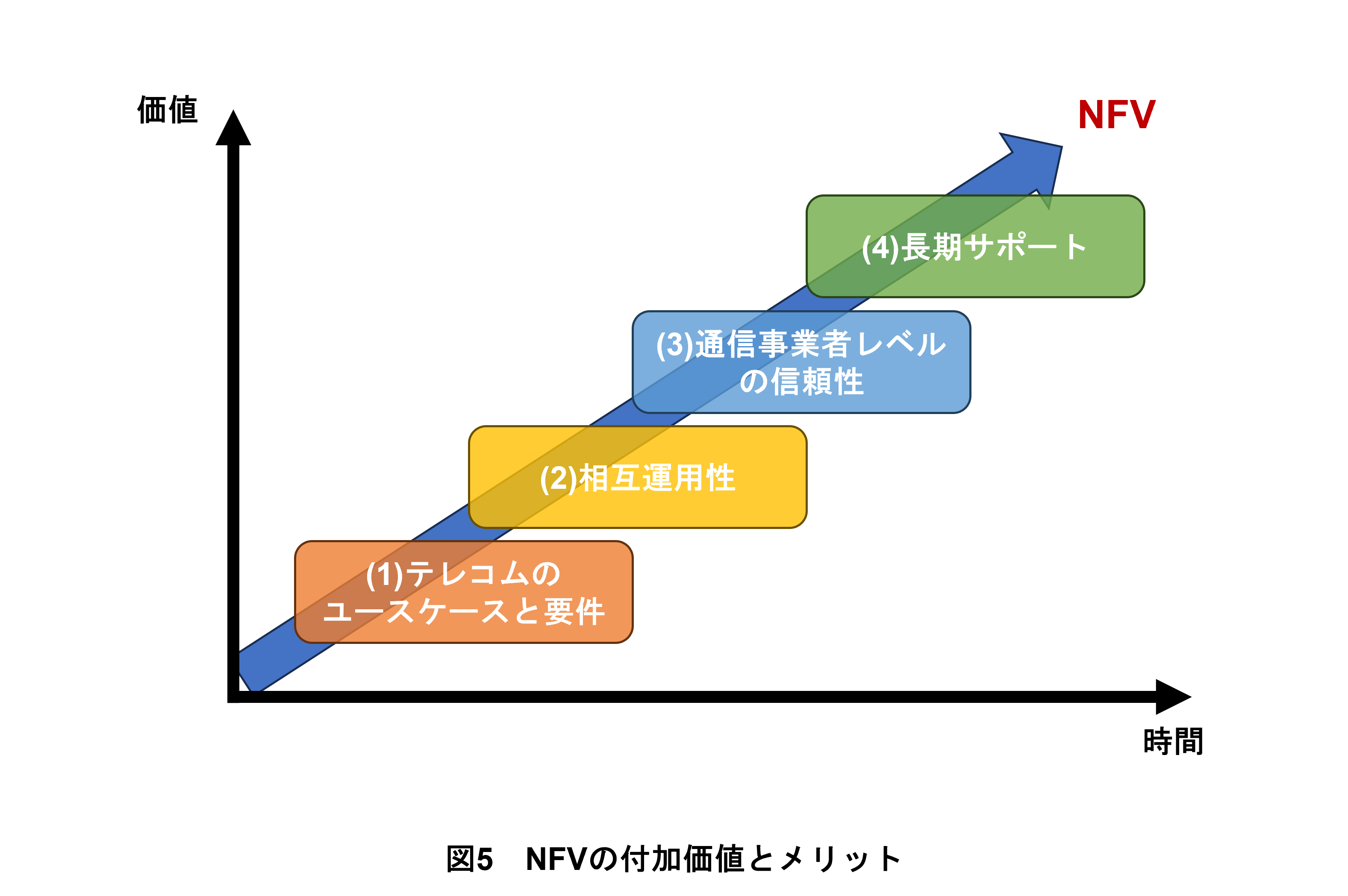

ドコモのNFVを活用したネットワークは,すでに4Gや5Gなどモバイルネットワークの世代を超えて商用運用してきた長い歴史がある.ドコモの事例を参考にすると,NFVの原理や関連技術が受け入れられ,さらに進化するにつれて,NFVの価値とメリットは時間とともに増加してきたことが分かる.図5は,NFVが時間の経過とともに提供してきた付加価値とメリットをまとめたものである.

(1)通信ユースケース実現に向けた統合フレームワークの実現

NFVの付加価値とメリットの最初のステップは,通信のユースケースと要件を満たす統合フレームワークの提供であった.クラウドコンピューティング,ネットワーク仮想化*65,およびクラウドネイティブエコシステムで利用可能な特定のソリューションからの仮想化技術は,通信事業者へ基本的な部品を提供するが,NFVは通信のユースケースと要件を満たすために,これらのすべての部品と技術を統合するためのフレームワークを提供してきた.例として,NFVは,特に5Gネットワークにおいて,効率と信頼性を向上させるネットワークスケーリング*66やオートヒーリングなどの機能実装を可能にした.

(2)相互運用性の実現

マルチベンダの相互運用性を実現することは,NFVの初期段階から重要なテーマであった.前述したように,標準化されたNFVアーキテクチャでは,さまざまなレイヤやドメインで通信事業者の相互運用性を確立することが可能となった.さらに,NFVベースのソリューションにおいて,必要な相互運用性と,関連する通信のユースケースと要件のサポートを考慮することで,通信事業者に必要な通信グレードの統合基盤を提供した.相互運用性を念頭に置いて開発されたソリューションは,指定された要件,プロトコル,データモデルに対して検証およびテストが可能である.

(3)通信事業者レベルの信頼性の実現

NFVは,通信事業者レベルの信頼性である99.999%の可用性を実現するため,アップグレード,ヒーリング,スケーリングなどのVNFをメンテナンスするタイミングでも,通信ネットワークがサービスを維持し続ける仕組みを提供してきた.VNFの冗長構成の機能と連携し,きめ細やかなVNFのコンポーネント単位の制御をしながら,これらのメンテナンスのユースケースをインサービスで実現している.

(4)長期サポートの実現

最後に,長期サポートはNFVにとって最も重要な付加価値とメリットの1つである.ETSI ISG NFVは,各Releaseでの仕様拡張において後方互換性を重要視することで,策定した仕様やAPIの長期サポートを実現した.これにより,通信事業者は,NFVベースの通信サービスの導入と全国への展開にあたって,長期的な運用が可能であると期待できる.モバイルネットワークが数十年にわたり安定した利用を求められる中で,NFVはこれを考慮して,安定したAPIとデータモデルを提供してきた.これは,変化し続けるクラウドと通信ネットワークのエコシステムで,信頼性の高い通信サービスを提供する際の通信事業者の課題を解決してきている.

- ネットワーク仮想化:仮想化技術を用いて通信機能処理を実現するソフトウェア処理を汎用製品上で実現する技術.

- スケーリング:通信ソフトウェアを構成するVMやコンテナの処理能力がハードウェアやVM・コンテナの負荷状況に応じて不足または過大になった場合に,そのVMやコンテナを増減させて処理能力を最適化すること.

05.あとがき

本稿では,NFVの概念と原則に基づいて,関連する技術とその価値を解説した.NFVは,基礎となるOpenStackやKubernetesのようなオープンソースが数カ月で更新されたり,さまざまな付帯技術が1,2年で交換されたり,ハードウェアの主要コンポーネントが数年単位で更改されたりするなど関連技術の寿命が短いにもかかわらず,さまざまな概念や原則を複合的に活用することによって,10年単位の長期的に安定的な仕様を提供した.

NFVが通信事業者に与えるメリットは大きく,通信業界全体のネットワークの構築・運用の抜本的な改革を推進してきた.NFVに基づくモバイルネットワークの実装は,ドコモの事例を含め,北米や中国,ヨーロッパなどさまざまな通信事業者によって実現されており,商用に導入されている.この変革は,IT業界と通信業界の垣根を超え,通信ネットワークとそれによって提供されるサービスのビジョンを再形成している.ほとんどの5Gコアネットワーク*67実装は仮想化されており,通信事業者にとって持続可能で,経済性,信頼性も高いネットワークを維持するために,NFVは必要不可欠である.

NFVは,コンテナのようなクラウドネイティブ形式をサポートするなど,ネットワーク機能の導入・運用における新しい形式をサポートすることで,長い時間をかけて進化してきた.これらの拡張に加えて,NFVは変化し続けるエコシステムの中で,通信事業者を長期的にサポートするという大きな価値を提供してきた.NFVは4Gや5Gのモバイルネットワークだけではなく,今後は6Gのモバイルネットワークも支えるより経済的・高性能・高信頼・長期サポートな基盤として進化していくためにRelease 6の仕様を策定中である.ドコモは,通信業界の最前線でNFVを採用した通信事業者として,標準化と開発を通じて継続的にNFVを進化させる役割を果たしていく.

- コアネットワーク:パケット転送装置や加入者情報管理装置などで構成されるネットワークで,通常は他のネットワークと相互に接続される.移動端末はRANを介してコアネットワークと通信する.

文献

- [1] M. Chiosi, D. Clarke, P. Willis, A. Reid, J. Feger, M. Bugenhagen, W. Khan, M. Fargano, Dr. C. Cui, Dr. H. Deng, J. Benitez, U. Michel, H. Damker, K. Ogaki, T. Matsuzaki, M. Fukui, K. Shimano, D. Delisle, Q. Loudier, C. Kolias, I. Guardini, E. Demaria, R. Minerva, A. Manzalini, D. López, F. J. R. Salguero, F. Ruhl and P. Sen:“Network Functions Virtualisation – An Introduction, Benefits, Enablers, Challenges & Call for Action,”Introductory White Paper, Oct. 2012.https://docbox.etsi.org/ISG/NFV/Open/Publications_pdf/White%20Papers/NFV_White_Paper1_2012.pdf

- [2] X. Cai, H. Deng, L. Deng, A. Elsawaf, S. Gao, A. Martin de Nicolas, Y. Nakajima, J. Pieczerak, J. Triay, X. Wang, B. Xie and H. Zafar:“Evolving NFV towards the next decade,”ETSI White Paper No. 54, 1st edition, May 2023.https://www.etsi.org/images/files/ETSIWhitePapers/ETSI-WP-54-Evolving_NFV_towards_the_next_decade.pdf

- [3] WIKIPEDIA:“Network function virtualization.”https://en.wikipedia.org/wiki/Network_function_virtualization

- [4] ETSI GS NFV 006 V5.2.1:“Network Functions Virtualisation (NFV) Release 5; Management and Orchestration; Architectural Framework Specification,”Dec. 2024.https://www.etsi.org/deliver/etsi_gs/NFV/001_099/006/05.02.01_60/gs_nfv006v050201p.pdf

- [5] OpenStack:“Welcome to Tacker Documentation.”https://docs.openstack.org/tacker/latest/