RICによる無線制御自動化の実現

- #5GE&6G

- #データ/AI活用

- #ネットワーク

川名 昭博(かわな あきひろ)

橋本 英奈(はしもと えいな)

遠藤 尚輝(えんどう なおき)

田中 隼輔(たなか しゅんすけ)

江川 知樹(えがわ ともき)

小林 瑠美(こばやし るみ)

RAN技術推進室

あらまし

ドコモでは,2025年よりRAN領域における基地局の仮想化を推進している.大規模導入する仮想化ネットワーク機能(Network Function)の迅速かつ効率的な構築・運用を実現するため,O-RAN標準仕様に準拠したSMOシステムを開発,導入した.本稿では,SMOを構成する機能部の1つであり,無線制御の自動化を実現するNon-RT RICについて解説する.また,商用向けに開発した具体的なアプリケーションと,それらによる基地局制御の状況を説明し,さらに今後のRICの拡張について示す.

01.まえがき

第5世代移動通信システム(5G)の実用化により,高速・大容量通信や低遅延性の特長を活かした高度なサービス提供が可能となったが,近年の多様化するサービス需要に対応するために,従来以上に高度な運用支援機能が求められている.こうした中で,RAN(Radio Access Network)*1機器のパラメータ最適化をインテリジェントに行うシステムとして,近年技術発展の著しいAI/ML(Artificial Intelligence/Machine Learning)*2技術を導入したRIC(RAN Intelligent Controller)*3が注目されている.

RICは,SMO(Service Management and Orchestration)*4の一部をOSS(Operation Support System)*5とともに形成し,内部に各種アプリケーションを複数実装可能なアーキテクチャとなっている.標準化団体*6O-RAN ALLIANCE*7では,O-RAN(Open RAN)の考えの下,vRAN(virtualized RAN)*8とともにRICについての標準化の議論を進め,RIC関連機能のアーキテクチャと,各機能部間インタフェースについて規定している.この標準インタフェースを用いて,RICはRANの各種システムとマルチベンダ環境での接続が可能となり,また,RIC内に3rd Party*9製アプリケーションを導入することで,オペレータ*10はネットワーク運用に必要な機能を追加できる.

ドコモでは2025年からvRANを商用網へ本格導入し,vRANの運用に併せてRICの運用も行っている.また,RICにおけるAI/ML機能を活用するためのAI/ML基盤とアプリケーションを開発している.

本稿ではRICの概要および,ドコモにおける導入状況とAI/ML機能について解説する.

- RAN:3GPPにおいて,コアネットワークと端末の間に位置する,無線レイヤの制御を行う基地局などで構成されるネットワーク.

- AI/ML:人工知能と機械学習.

- RIC:RANのインテリジェント化を担う制御部.

- SMO:O-RAN仕様にて規定されているvRAN(*8参照)において,ネットワーク機能や仮想化(*18参照)基盤の管理とオーケストレーションを行うシステム.

- OSS:移動体通信ネットワークの障害や輻輳を発見し,制御や対策を行う事業者向けの運用支援システム.OSSは,オペレータ(*10参照)が提供するサービスを利用できるように,ネットワークやシステムの障害管理(*11参照),構成管理,課金管理,性能管理,セキュリティ管理などを行う.

- 標準化団体:3GPP,ETSI,O-RANなどの業界標準を作成・維持するグループ.

- O-RAN ALLIANCE:5G時代におけるRANのオープン化,インテリジェント化の推進を目的に,2018年2月にドコモと海外の主要なオペレータ(*10参照)により設立された団体.

- vRAN:RANに対して,汎用プロセッサやアクセラレータなどを用いた仮想化(*18参照)技術を活用することで,よりオープンで柔軟性が高い形で実装する無線アクセスシステム.

- 3rd Party:第三者メーカのこと.提携しているメーカではなく,公開されている仕様から他者ソフトを作れるメーカ.

- オペレータ:移動通信システムのインフラストラクチャを構築・保有し,エンドユーザに対して通信サービスを提供する通信事業体.

02.RIC概要

2.1 SMOおよびvRANとの関係

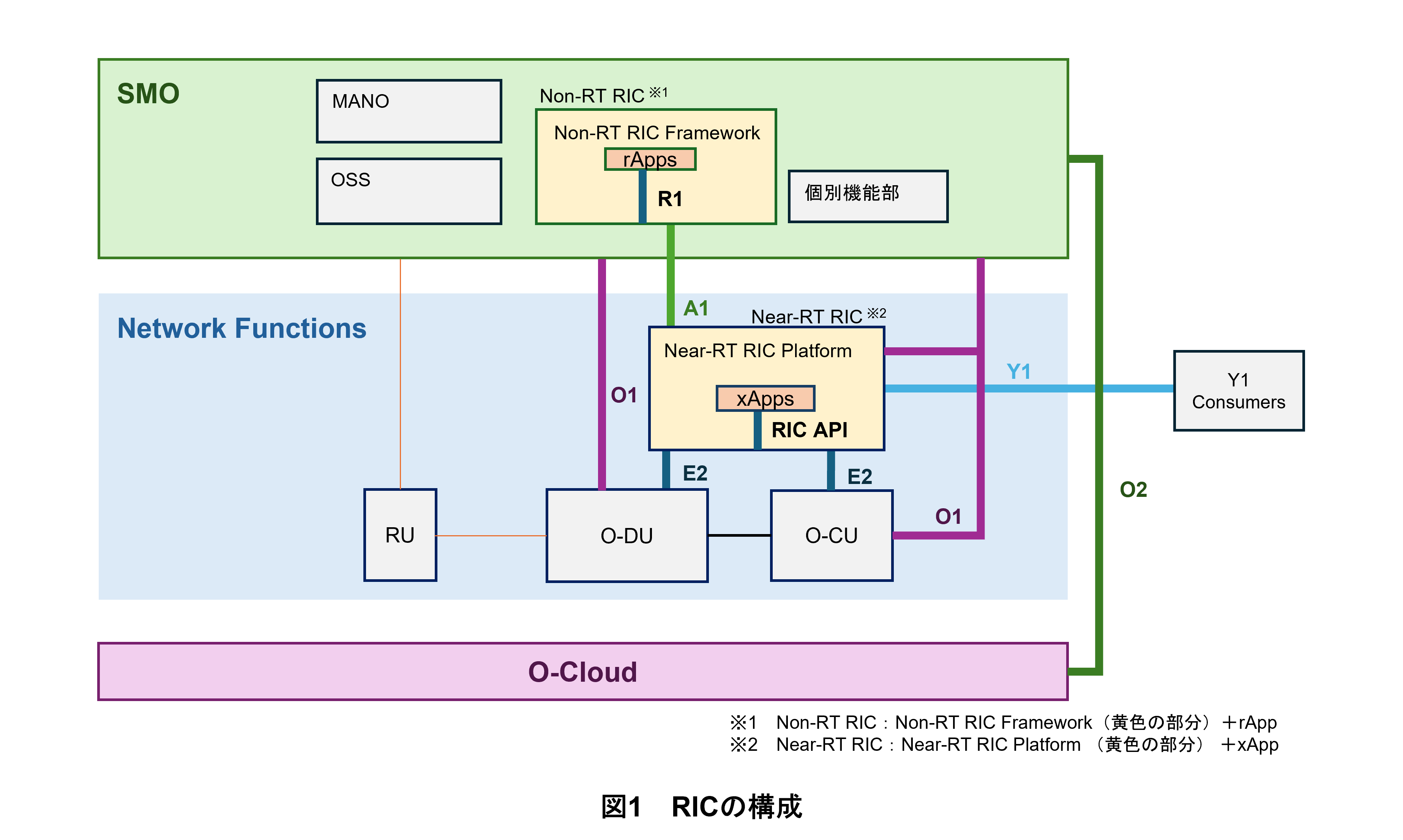

O-RANにおいてSMOとvRAN(O-CU,O-DU)は,RIC連携により高度に最適化され,柔軟なRAN運用の中核を担う(図1).

SMOはO-RANの統合運用管理基盤で,構成・性能・障害管理*11機能とNon-RT(Real Time)RIC*12を内包する.Non-RT RICはrApp*13でAI/MLを活用してポリシー制御*14やパラメータ最適化を行い,1秒以上の応答時間でネットワーク全体の長期運用方針を策定する.

一方,vRANにおいては,従来の物理的基地局機能(RU(Radio Unit)*15,DU(Distributed Unit)*16,CU(Central Unit)*17)のうち,DU,CUが仮想化*18され,それらがO-Cloud上で動作する.Near-RT(Real Time) RIC*19がxApp*20を介し,10ms~1秒の応答時間でそれらのリアルタイム制御を実施する.

これらの機能部間の連携は,以下のインタフェースを通じて実現される.

・O1インタフェース:SMO(Non-RT RIC)とvRAN間で運用管理情報(CM(Configuration Management)*21,PM(Performance Management)*22,FM(Fault Management)*23)を送受信する.

・A1インタフェース:Non-RT RICからNear-RT RICに対してポリシーやAIモデルを提供する.

・E2インタフェース:Near-RT RICからvRANに対してリアルタイム制御を実施する.

・Y1インタフェース:Y1インタフェースの詳細は後述する.

・R1インタフェース:Non-RT RIC内のrAppとNon-RT RIC Framework間でRAN最適化情報をやり取りする.

・O2インタフェース:SMOとO-Cloud間でvRAN機能のライフサイクル管理や統合運用のための情報をやり取りする.

・Near-RT RIC APIs:Near-RT RIC内のxAppとNear-RT RIC間の通信や管理機能を提供するAPI群である.

SMOとvRANはNon-RT RIC・Near-RT RICと,O1・A1・E2・Y1・O2などの標準インタフェースを介して連携し,インテリジェントなマルチベンダ対応ネットワーク運用を支える.

2.2 O-RANアーキテクチャの特徴

従来の基地局制御はベンダ固有の装置に内在する制御ロジックに依存しており,運用管理や最適化は装置単位で実施されていた.この方式は設定変更・ソフトウェア更新の煩雑さ,マルチベンダ環境における制御の非統一性,AI/MLの活用の限定性といった課題を抱えていた.

これに対しO-RANアーキテクチャは,SMO・RIC・vRANへの機能分離と標準化されたインタフェース(O1,A1,E2など)により,制御の柔軟性と拡張性を飛躍的に向上させている.SMOはネットワーク全体の運用管理を担い,Non-RT RICを介してポリシー制御やAI/MLによる最適化を実現する.RICは制御ロジックをrApp/xAppとしてモジュール化し,ベンダ非依存で開発・配備可能なオープンエコシステムを形成する.vRANは仮想化されたRAN機能をO-Cloud上で動作させ,RICとの連携を可能にする.

このような構造的転換により,制御機能は論理的に分離・集約され,マルチベンダ環境下でも一貫性のあるネットワーク運用と高度な最適化が可能となる.

2.3 近年のO-RAN動向

RICに関連するインタフェースは,主にO-RAN ALLIANCEのWG(Working Group)2,WG3で議論されている.特に近年では,RICに関連するインタフェース動作規定において,実装可能なレベルであるStage3まで検討が進んでいる機能が増えてきている.以下では,RICに関連するインタフェースについて,2022年以降の標準化動向を示す.なお,2022年4月までの標準化動向は文献[1]を参照されたい.

・A1インタフェース

A1インタフェースは,A1-P(Policy),A1-EI(Enrichment Information),A1-MLの3つの役割を担っているが,現在は特にA1-MLの議論が加速しており,2025年を目途にStage3が規定されることが計画されている.A1-MLの機能を使用することで,Non-RT RICとNear-RT RIC間でトレーニングの要求や,学習したモデルの受渡しなどが実施可能となる.各Near-RT RICで学習したモデルをNon-RT RICにて結合する連合学習*24を可能とすることも検討されている.

・E2インタフェース

E2インタフェースは,REPORT,INSERT,CONTROL,POLICYと呼ばれる機能が規定されているが,2022年以降,新規にQUERY,ASSISTANCEという機能が追加された.またStage3の仕様策定も大きく進んでおり,例えば,省電力化のためのO-RU*25のマイクロスリープ*26制御や,massive MIMO(Multiple Input Multiple Output)*27のビームフォーミング*28制御などに関連する内容が標準化された.また,ドコモでは上りリンク*29のサービス品質*30確保を目的として,UE(User Equipment)個別での電力制御の標準化を推し進めている.

・Y1インタフェース

Y1インタフェースでは,Y1 ConsumerがNear-RT RICから条件に応じた情報取得を可能とするY1_RAI_Subscription serviceと,Y1 ConsumerからNear-RT RICにRAI(Radio Analytics Information)を要求するY1_RAI_Query serviceという機能が規定されている.RAIには,例えば,平均スループットや,平均パケット遅延があり,Y1 Consumerはこれらの情報を取得することが可能である.

・R1インタフェース

R1インタフェースの標準化は大きく進捗した.

まず,AI/MLに関連するAI/ML workflow service*31において,2022年時点では関連機能を実現するプロシージャ*32は未規定であった.現在では,関連するAIモデルのトレーニングや保存,モニタリングなどを実施するプロシージャが規定されている.これらについて,一部はプレリリースバージョン*33でStage3の規定が完了している状態である.

O1インタフェースに関連するRAN OAM(Operations, Administration, Maintenance)*34-related serviceと呼ばれる機能では,CM serviceのプロシージャが規定され,rAppによるR1インタフェースからO1インタフェースを通じた基地局の設定パラメータの取得や書込みについての規定が進んだ.

また,詳細は未定であるが,O2 related serviceと呼ばれるO2インタフェース関連の機能が規定された.本規定ではrAppがO-Cloudの情報を取得することなどが想定される.

・Near-RT RIC APIs

RIC APIと呼ばれる仕様書において,Near-RT RIC APIsが標準化されており,Near-RT RIC Platform,xApp間で提供される機能にアクセスするためのAPIを規定している.E2などに関連する一部の主要なメッセージについてはStage3まで規定された.

Near-RT RIC APIsのうち,AIに関連する機能のAPIは,新規にAI/ML workflow APIsとして定義され,標準化が進んでいる.詳細なStage3仕様は議論中であるが,概要レベルでは規定されており,本APIを通して,モデルの管理やトレーニングなどの機能を使用することができる.

- 障害管理:管理オブジェクトのアラーム一覧の取得,アラーム通知,アラーム削除などのシステムの障害や,その障害に対処するための手順や機能.

- Non-RT RIC:O-RAN ALLIANCEにおいて,リアルタイム性が求められないことに対してインテリジェンスな制御を行うシステム.

- rApp:Non-RT RICのプラットフォーム上で動作するアプリケーション.

- ポリシー制御:ネットワークあるいは加入者情報などに基づいて,QoSやパケット転送可否などの通信制御を行う技術.

- RU:基地局を構成する装置の1つとして,送信するデジタル信号を無線信号に,受信する無線信号をデジタル信号に変換する.また,送信電力の増幅,アンテナ素子での無線信号の送受信,大規模MIMOでのビーム生成に必要な処理を実行する.

- DU:5Gシステムにおける無線基地局装置の分散制御部分.無線信号の送受信や処理を行う.

- CU:5Gシステムにおける無線基地局装置のデジタル信号処理部分.ベースバンド処理部や保守監視機能を備えている.

- 仮想化:CPUやメモリなどのハードウェアリソースをソフトウェアによって論理的に分割,または,それらの動作を再現することで,仮想的な計算機環境やハードウェアリソースを作り出す技術.仮想化により物理リソースを論理的に分けて利用することができる.

- Near-RT RIC:O-RAN ALLIANCEにおいて,リアルタイム性が求められることに対してインテリジェンスな制御を行うシステム.

- xApp:Near-RT RICのプラットフォーム上で動作するアプリケーション.

- CM:管理オブジェクトの構成管理情報.

- PM:管理オブジェクトの性能測定情報.

- FM:管理オブジェクトのアラーム情報.

- 連合学習:機械学習モデルの作成手法の1つで,複数のノードに存在するデータを集約せずに機械学習モデルを作成する技術.

- O-RU:O-RANにて規定されている,無線基地局の無線部.

- マイクロスリープ:非常に短い時間で行うスリープ制御技術.

- massive MIMO:送信と受信にそれぞれ複数素子のアンテナを用いることで無線信号を空間的に多重して伝送するMIMO伝送方式において,より多くのアンテナ素子で構成される超多素子アンテナの採用により,高周波数帯使用時の電波伝搬損失補償を可能とする鋭い電波ビームの形成や,より多くのストリームの同時伝送を実現する技術.これらにより,所望のサービスエリアを確保しつつ,高速なデータ通信を実現する.

- ビームフォーミング:複数のアンテナの振幅および位相の制御によってアンテナに指向性パターンを形成し,特定方向に対するアンテナ利得を増加/減少させる技術.

- 上りリンク:UEから基地局方向への情報の流れ.

- サービス品質:サービスごとに設定されるネットワーク上の品質.

- AI/ML workflow service:AI/ML機能を継続的,効率的に動作させるための一連の機能群とその機能部間の処理内容を規定したもの.

- プロシージャ:RANを構成する各機能部間の信号処理手順.

- プレリリースバージョン:各リリース時期において,アプリケーションの機能ごとに版数が付与されるが,仕様が十分に確定していない版数を示す.

- OAM:ネットワークにおける保守運用機能.

03.ドコモでのRICアプリケーション導入状況

RICでは,Non-RT RIC上で動作するrAppやNear-RT RIC上で動作するxAppのRICアプリケーションによって,ポリシー制御やパラメータの最適化を行う.ドコモでは各種rAppおよびxAppを開発,導入し,それぞれで基地局制御のためのアルゴリズムなどを実装している.

以下では,ドコモが開発したアプリケーションについて解説する.

3.1 セル設計

(1)機能概要

セル設計*35rAppは,RANにおけるセル設計に関連するパラメータの最適化を目的としたアプリケーションである.具体的には,PCI(Physical Cell ID)*36,RACH(Random Access Channel)*37,およびNRT(Neighbor Relation Table)*38に関連するパラメータを自動的かつ効率的に最適化する機能を有している.

(2)特 徴

本rAppはvRANのみならず,複数のRANシステムが混在する環境においても一貫したPCI,NRT設計が可能である.また,vRAN以外の商用運用実績のあるRAN装置をSMOに収容することにより,vRANを含めた複数のRANシステムをまたぐセル設計の一元化が期待できる.

セル設計rAppは,CU/DUからO1インタフェース経由で自動的に収集・蓄積されるPMデータを活用することで,セル同士のトラフィックの実態を基にしたデータドリブンなパラメータの最適化を実現する.これにより,パラメータ設計が不適切なことによるHO(HandOver)*39完了率低下などのネットワーク品質劣化の要因を排除し,ネットワークの実態に即したセル設計が可能となる.さらに,PMデータの取得や投入において従来必要であった手動による作業を省略し,パラメータ最適化のプロセスの高速化を実現する.

3.2 システム関連パラメータ設定

(1)機能概要

システム関連パラメータ設定rAppは,RANの基地局パラメータ全般を設定するためのアプリケーションである.基地局の新設時などに,本rAppは適切なパラメータを生成し,OSSを通じて基地局にそれらを設定する.

(2)特 徴

基地局の新設にあたっては,さまざまなパラメータを設定する必要がある.その際,設置するエリアの特性,例えば人口密集度,鉄道や高速道路の有無,隣接基地局の設定などを勘案してパラメータ設計を実施し,基地局に適用する作業を行う.本rAppはこうした運用者の作業をサポートする.

各種パラメータを設計するロジックは,パラメータ生成ルールとして運用者がrAppに登録することによって動作する.パラメータ生成ルールは,rAppの運用中に随時登録や変更,削除が可能である.このため,基地局の運用方針の変更の際も,パラメータ生成ルールの変更によって,rAppを改修せずにパラメータ設計の変更が可能であり,柔軟な運用が可能である.

3.3 RUスリープ

(1)機能概要

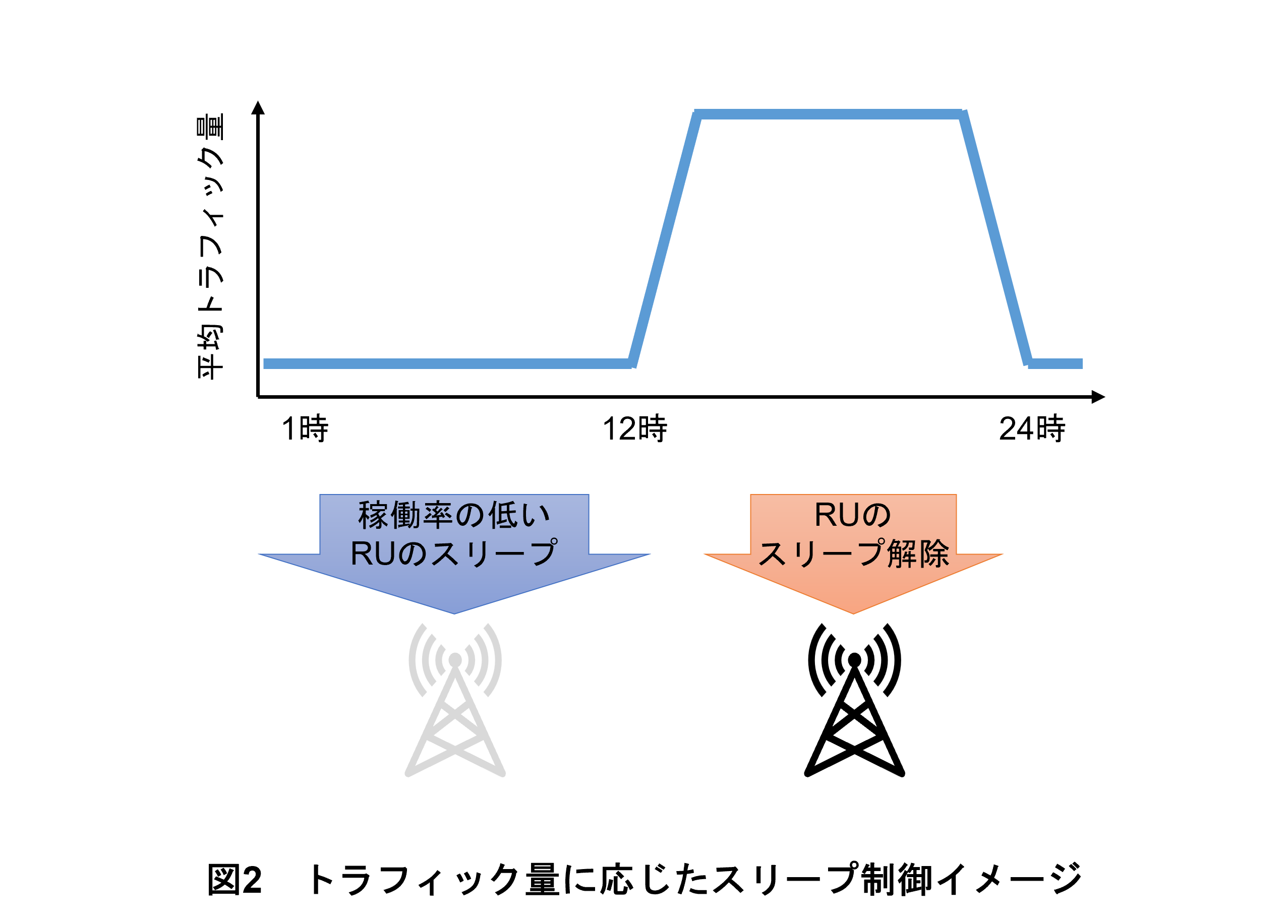

RUスリープrAppはRUのスリープ制御を自動化し,ネットワークの消費電力を最小化するアプリケーションである.過去のPMデータに基づいてトラフィックが少ない時間帯を予測し,RUのスリープ時間を最適化する.これにより,サービス品質を維持しながら基地局の電力消費を削減することが可能となる(図2).

(2)特 徴

本rAppは,各RUにおけるトラフィックの時系列データとセルのオーバーレイ情報*40を統合的に分析する.これにより,サービスエリアへの影響を最小限に抑えながら最適なスリープスケジュールを生成する.

スリープ中においても,周辺セルのトラフィック状況を常時監視し,平常時と異なるトラフィックの急激な増加や変動を検知した場合,自動的にスリープ状態を解除する.この制御により,従来の静的なスケジュールベースでの基地局のスリープ制御では対応が難しかった突発的なトラフィック変動に対して,通信速度の低下や接続断を防ぎ,安定的なサービス品質を維持することが可能となる.

なお,本rAppは,スリープしたセルのエリアをカバーするために周辺セルのアンテナ指向角を調整する機能を有している.この機能により多くのセルでのスリープを可能にし,さらなる省電力化を実現する.

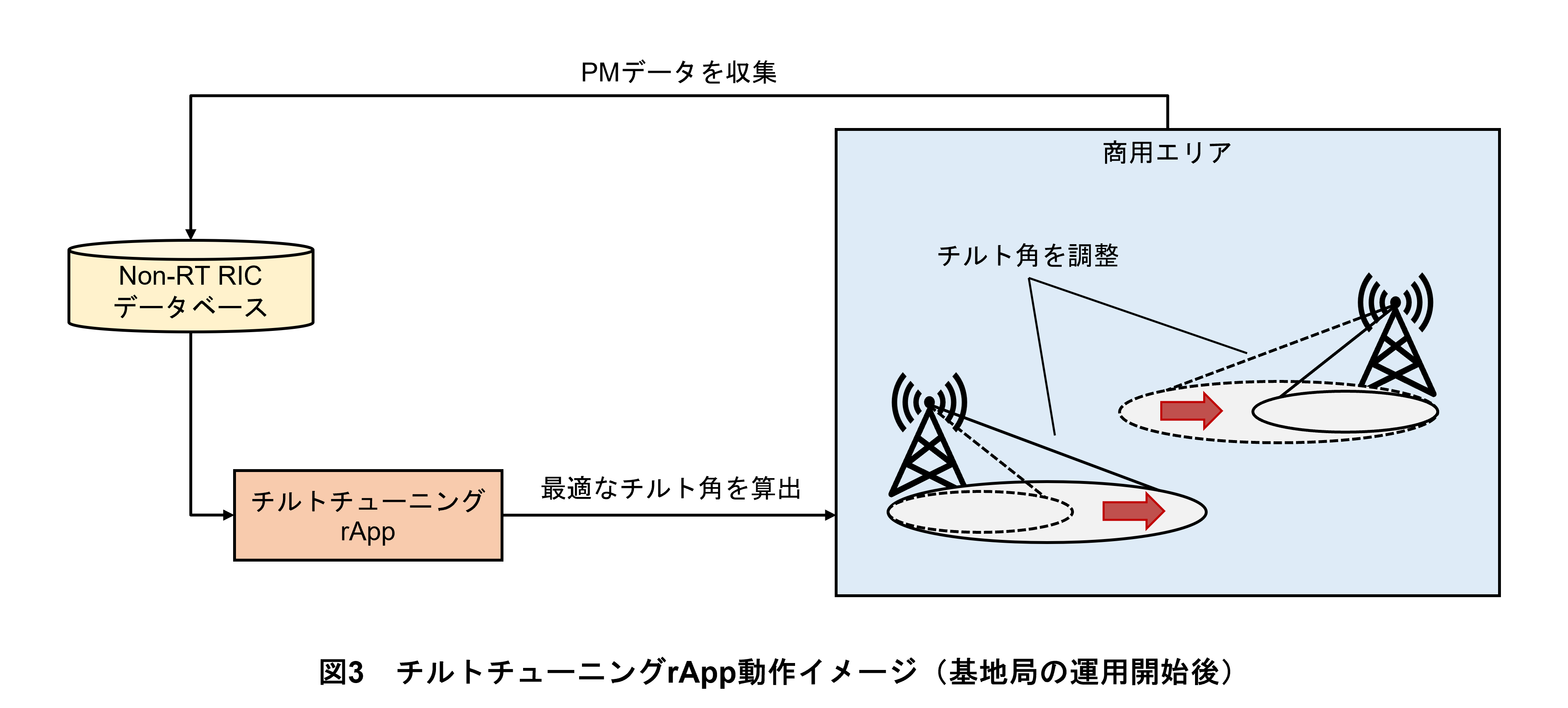

3.4 チルトチューニング

(1)機能概要

チルトチューニングrAppは,基地局アンテナの垂直方向の傾きであるチルト角を自動的に最適化し,対象エリア全体の品質向上を図るアプリケーションである.従来の基地局におけるチルト角は,主にシミュレーションの値に基づいた手動による調整が主流であった.しかし,手動での調整は時間とコストがかかる上に,実地経験などが豊富な技術者を必要とし,またトラフィック変動への対応が難しく,最適なエリア品質を維持することが困難である.チルトチューニングrAppはこれらの課題を克服し,自動的にチルト角を調整することにより,電波の到達範囲や干渉レベルを制御し,SINR(Signal-to-Interference plus Noise Ratio)*41やスループットといった主要な通信品質のKPI(Key Performance Indicator)*42の向上をめざす.これにより,ユーザ体感品質の向上とネットワーク運用効率の最適化を実現する.

(2)特 徴

本rAppは,基地局の運用におけるさまざまな段階に適用した2つのアルゴリズムを搭載している.

基地局開設時には,電波伝搬モデルを用いたエリアシミュレーションに基づくアルゴリズムが動作し,地理情報やアンテナ情報などのパラメータを入力することで最適なチルト角を算出する.これにより,従来検討に長時間かかっていたチルト角の調整の作業量を最小限に抑え,効率的な基地局開設を実現する.

一方,基地局の運用開始後は,実際の商用環境におけるPMデータの変化に応じてチルト角を動的に調整するアルゴリズムが動作する(図3).SINRやスループットなどのKPIを向上させるチルト角を,あらかじめ指定された期間ごとに探索・適用していく.この動的な最適化により,状況変化に柔軟に対応し最適なエリア品質を維持することが可能となる.

3.5 HO最適化

(1)機能概要

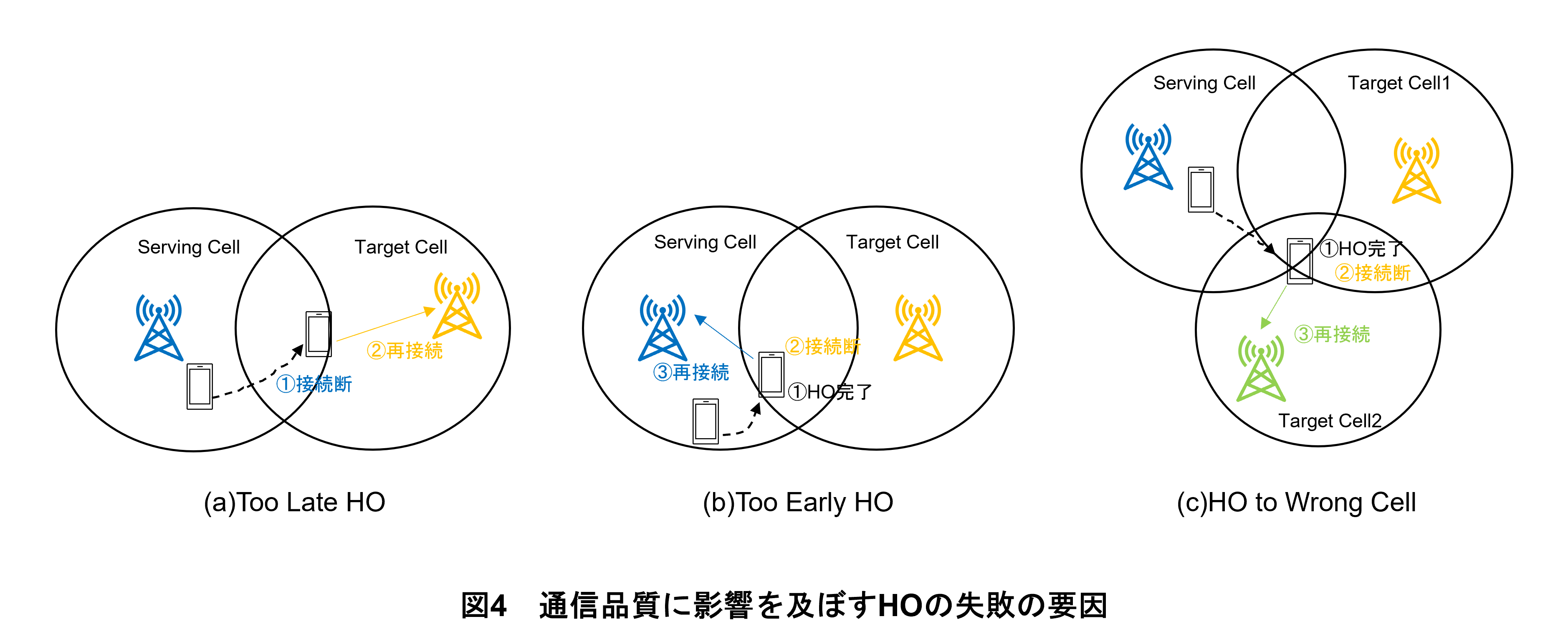

ユーザが通話やデータ通信を行っている状態で,かつ複雑なセル構成や高速に移動するような状況でHOが実施されるとき,不要なHO,HOの繰返しやHO手順の失敗といった課題が生じる.

HO最適化rAppはHO関連パラメータを最適化することで,この課題を解決するアプリケーションである.本アプリケーションにより,通信の安定性や信頼性の確保を実現する.

(2)特 徴

上記の課題を解決するにあたり,電波伝搬がセル構成や新設された建築物によって大規模かつ不可逆的に変化するなか,従来システムでは適宜運用者が適切な種類のパラメータに最適値を反映する必要がある.

本rAppでは,特に通信品質に悪影響がある「Too Late HO*43,Too Early HO*44,HO to Wrong Cell*45」(図4)の発生回数を軽減させるためにパラメータ最適化を実施する.最適化に必要な情報である,HO発生数,HO失敗数,最適化対象HO数などのPMデータとPMデータから算出した評価結果に基づき,HO前にUEが現在位置しているセル(Serving Cell)のパラメータを調整する.

また,Serving Cellとそれに隣接するセルの組合せであるCell Pair単位で設定可能なパラメータを考慮することで,UEが移動する先のセル(Target Cell)の品質を加味した制御が可能となる.

このように,絶えず変化する環境においても最適化対象となるHOを自動的に検出し,適切なタイミングでHO手順を実施できるようパラメータを動的に制御することで,移動時における通信品質の確保をめざしていく.

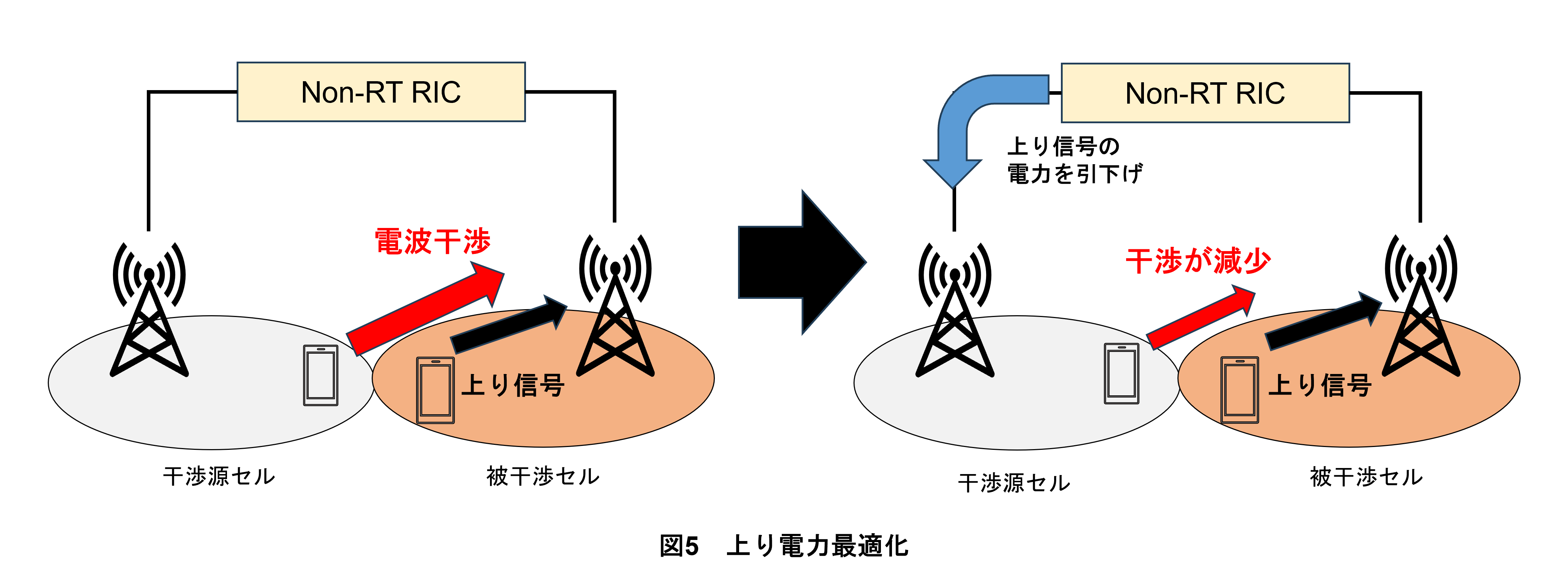

3.6 上り電力制御の最適化

(1)機能概要

隣接セルのUEの上りリンクの信号が,他のセルに干渉することで,被干渉セル内のUE上りの通信品質が悪化し,スループットが低下するという課題がある.上り電力制御rAppは,各セル間の上りリンクの信号の干渉状況に応じて,セルレベルでのUEの送信電力の最適化を実施することで,スループットの改善を実現するアプリケーションである.

(2)特 徴

RICは各セルに接続してPMデータを収集し,データから干渉量の推定を行ったのち,干渉源セルや被干渉セルに対して,セル単位でUEの適切な電力パラメータ設定を実施することで,干渉を制御する(図5).これによりセル間の影響を考慮した最適化を実行できる.

3.7 トラフィックステアリング

(1)機能概要

O-RANで規定されているトラフィックステアリングのユースケースでは,さまざまな要件や環境を考慮した上で,適切なトラフィックの管理を実施する.ドコモでは,その中でもセル間の負荷分散に着目して開発を行っている.

トラフィックステアリングrAppは,Non-RT RIC内のrAppと開発中のNear-RT RIC内のxAppが連携して,高負荷なセルから異なる周波数かつ負荷の低いセルにUEをHOさせることで負荷分散を実現するアプリケーションである.

(2)特 徴

開発されたrAppは,各セルより収集したPMデータより,各セルの目標となるリソース使用率とHO候補先のセルを決定する.Non-RT RICは,決定した情報をポリシーとしてNear-RT RICに送信する.開発中のxAppはNon-RT RICから送信されたA1ポリシーを解釈し,Near-RT RICは周囲の情報を取得し,高負荷セルから,通知された候補セルの中の適切なセルにUEをHOさせる.

本ユースケースでは,異なるベンダ間の基地局でもHOすることによって負荷分散することができる.Non-RT RICやNear-RT RICを活用することによって,エリア全体の状態を踏まえた上で負荷分散をすることができ,これにより全体でのスループットの向上が期待される.

- セル設計:1つの基地局が担当するエリアをセルと呼び,複数のセルを用いて所望のサービスエリアをいかにしてカバーするかを設計すること.

- PCI:物理的なセル識別子.

- RACH:ランダムアクセス手順において端末が基地局に最初に送信する物理チャネル.

- NRT:LTE基地局がHO(*39参照)先候補を把握するために使用するテーブル.

- HO:端末とネットワーク間の通信を継続したまま,通信セル/基地局の切替えを行う通信技術.

- セルのオーバーレイ情報:あるセルがスリープ状態になった際に,そのサービスエリアをカバーすることが可能な隣接セルの情報.

- SINR:所望波信号の受信信号電力と,それ以外の干渉波信号と雑音電力の和の比.

- KPI:ユーザやシステム性能を測るための主な指標.

- Too Late HO:UEがTarget CellへHOされるタイミングが遅すぎるため,Target Cellに接続する前にServing Cellと接続断が発生してしまう事象.

- Too Early HO:UEがTarget CellへHOされるタイミングが早すぎるため,ふたたびServing Cellに在圏してしまうHO事象.

- HO to Wrong Cell:UEがHOされる際に,接続されるべきではないセルに接続されてしまうHO事象.

04.AI/ML基盤の導入によるRICのさらなるインテリジェント化

4.1 RICとAI/ML技術

RICの特徴の1つとして,AI/MLの活用が挙げられる.AI/MLによるRANのパラメータの高度な自動最適化によって,通信品質の向上などネットワークパフォーマンスへの寄与とお客さま満足度の向上が期待されているだけでなく,オペレータの運用コストの低減も見込まれる.ドコモでは,RICに接続するシステムとしてAI/ML基盤の開発を進め,これと連携する異常検知rAppの開発を行っている.

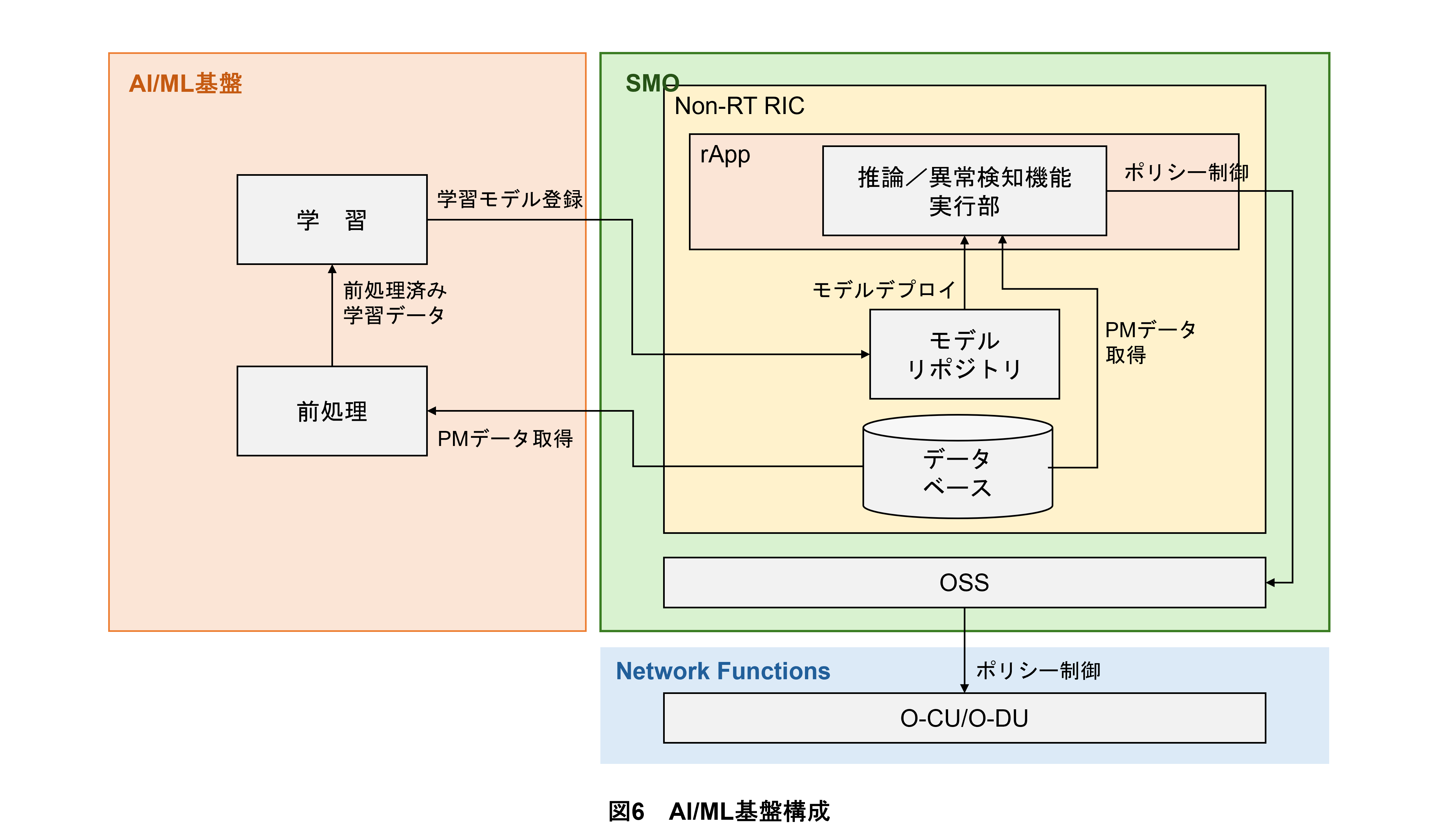

4.2 AI/ML基盤

AI/ML基盤の構成を図6に示す.AI/ML基盤は,MLOps(Machine Learning Operations)*46のプロセスを基に設計されており,最適化を行うためのモデルの前処理,学習,デプロイメント*47を可能としている.

モデルの前処理プロセスでは,SMOや外部システムに蓄積されているPMデータを取得し,学習に適したデータ形式にするため,正規化,特徴抽出,欠損値補完などを行う.学習プロセスでは,データの性質や目的に応じた最適化手法を適用する.トレーニングの過程では,ハイパーパラメータ*48のチューニングを行いながら,モデルの精度を測定し,評価指標を用いて成果を検証することで,モデルの性能を向上させる.

デプロイプロセスでは,RIC上で推論*49を実施するためモデルや推論機能実行部を含めてコンテナ化し,rAppとしてRIC上にデプロイを実施する.

デプロイされたrApp(推論機能実行部)は,Non-RT RIC内に蓄積されているPMデータを取得し,対象パラメータの最適値を推論する.最適化されたパラメータは,A1インタフェースやE2インタフェース,あるいはO1インタフェースを介してO-CU*50,O-DU*51に設定される.デプロイされたモデルは運用環境(rApp)で監視され,リアルタイムでパフォーマンスの評価やデータドリフト*52の検出が行われる.必要に応じてモデルの再トレーニングを実施することで,性能を維持し続ける.

4.3 AI/MLを活用した異常検知

AI/ML基盤を活用したネットワーク運用アプリケーションとして,異常を検知するrAppを開発した.通常ネットワーク機器にはOAM機能が具備され,機器の故障による通信断などの事象はOAM機能を通じてFMデータとしてOSSなどに通知される.しかし,通信断を伴わないスループット低下や処理失敗の増加など,FMデータとして通知がなされない異常もある.本rAppではAI/ML技術を用いてPMデータからそれらの異常を検知,通知する.

AI/ML基盤では,加工されたPMデータを利用した深層学習*53により異常検知モデルを作成し,モデルをNon-RT RIC内のモデルリポジトリ*54に登録する.異常検知rAppは,モデルリポジトリに登録されたモデルとPMデータを用いて異常検知を随時実施する.検出された結果が,真に異常であるか,あるいはネットワークパフォーマンスの低下を伴い対処が必要であるかについては,最終的に運用者が判断し,判断結果はモデルの精度として定期的に集計される.モデルが劣化している場合には,AI/ML基盤にて最新のデータを用いてふたたびモデル作成を行う.このようにして,異常検知をMLOpsプロセスとして運用し,性能の維持および改善を行っていく.

- MLOps:機械学習モデルの開発と運用までのプロセスを一体化し継続的に最適化を続けていく手法.

- デプロイメント:アプリケーションをそれらの実行環境に配置して展開し,使用可能な状態にすること.

- ハイパーパラメータ:MLモデルの振舞いを制御する,設定や調整が可能なパラメータ.

- 推論:モデルが新しいデータに基づいて予測や分類を行うプロセス.

- O-CU:O-RANアーキテクチャで無線基地局の無線リソース制御を行うクラウドベースのRAN機能部.

- O-DU:O-RANアーキテクチャでリアルタイム処理を行うクラウドベースのRAN機能部.

- データドリフト:モデルが学習したデータと,運用データが異なってしまうことで,モデルの予測精度が低下する現象.

- 深層学習:多層のニューラルネットワークを用いた機械学習の一種.

- モデルリポジトリ:機械学習のモデルを管理する機能.

05.今後の展開

5.1 商用展開状況

ドコモでは,2023年のvRAN導入に合わせてRICバージョン1.0を開発,導入し,引き続いてvRAN導入拡大に合わせ,2025年5月にRICバージョン2.0を導入した.バージョン2.0では,前述した各種アプリケーションを導入し,RAN運用の高度化とネットワークパフォーマンスの向上を実現している.

さらに,2025年中にはバージョン3.0を導入し,AI/ML機能の拡充を図る予定である.

5.2 今後の展望

今後のさらなるRANインテリジェント化を推進するために,RICアプリケーションの追加による基地局制御の自動化の対象範囲を広げていく.一例としては,災害時や集客イベント開催時の臨時基地局の設置を迅速に行うためのパラメータ最適化などが挙げられる.

こうした最適化の実現にあたっては,ドコモでのRICアプリケーションの開発だけではなく,RIC上で動作可能な3rd Party製のRICアプリケーションの導入とインテグレーション*55を行っていく必要がある.そのために,業界各社との幅広い協力体制の下で,R1をはじめとする各種インタフェースの整備,標準化準拠の推進が必要となる.

また,これら機能の拡充を図るとともに,さまざまなベンダとの接続が可能なO-RANの特徴を踏まえ,海外の他のネットワークオペレータへの展開も図る.

- インテグレーション:装置,またはシステムを,オペレータが運用しているネットワークに組み込むこと.

06.あとがき

本稿では,RICの概要およびドコモで開発導入しているアプリケーション,AI/ML機能について解説し,今後の展開を述べた.

ドコモは今後も継続してO-RAN ALLIANCEに準拠したRICの開発導入を進め,さまざまなアプリケーションの導入を通じてRANのインテリジェント化を推進する.また,O-RANでの標準化作業にも積極的に参加し,RANのインテリジェント化の仕様策定にも引き続き貢献していく.

これらの取組みを他のネットワークオペレータへ展開することで,ドコモはインテリジェントなRANの高度化を牽引していく.

文献

- [1] 桂川,ほか:“RANインテリジェント化に向けた取組み,”本誌,Vol.30,No.1,pp.27-36,Apr. 2022.https://ssw.web.docomo.ne.jp/orex/technical/pdf/vol30_1_005jp.pdf