RAN向けコンテナ基盤(O-Cloud)を活用した経済的なvRAN展開の実現

- #5GE&6G

- #無線通信

- #ネットワーク

鈴木 勇斗(すずき ゆうと)

小川 弘顕(おがわ ひろあき)

石倉 彰太郎(いしくら しょうたろう)

栁澤 利樹(やなぎさわ りき)

無線アクセスデザイン部

あらまし

これまでのモバイルネットワークは,RAN特有のリアルタイム・低遅延な処理を満たすため専用に開発された基地局装置を用い,装置全体をアンテナのより近傍(エッジサイト)に配備して構築されていた.しかしながら,CUとDUは同一ハードウェア上で実現されているのが一般的であるため,エリア展開する場所に応じた最適なハードウェアリソース設計が難しく,リソースが無駄になるケースがあるという課題がある.ドコモでは数千に及ぶ分散した拠点設備を集約可能な分散型コンテナ仮想化基盤(O-Cloud)を開発した.これにより,リアルタイム性が求められるDUはエッジサイトに配備をしつつ,CUはリージョナルサイトへ集約可能となり,リソースの柔軟な設計や設備投資の最適化が可能となった.本稿では,O-Cloudを活用した無線基地局装置のデプロイメントおよびその効果について解説する.

01.まえがき

モバイルネットワーク通信は,現代の日常生活や経済活動を支える重要な社会インフラであり,生活,医療,教育,経済活動,災害対応など多岐にわたる分野で不可欠な存在となっている.モバイルネットワークオペレータ*1(MNO)は,4Gや5Gといった高度化技術を導入することでこうした需要に対応しているが,無線アクセスネットワーク(RAN:Radio Access Network)*2特有のリアルタイム・低遅延な処理を満たすためにモバイルネットワーク専用に開発された装置を導入している.しかしながら,これらの装置は同一ハードウェア(以下,HW)上で実現されるのが一般的であるため,HWリソース設計の最適化が難しいという課題がある.例えば閑散エリアでは,装置のリソースが十分に使い切られず無駄が生じ,設備投資の観点で最適化が図れない,などといったケースが生じ得る.なお,無線基地局装置の機能はCU(Central Unit)*3とDU(Distributed Unit)*4に分けられる.DUはリアルタイム・低遅延な処理が求められるため集約は困難であるが,CUは集約でき,CUリソースを有効活用することができるようになるため,設備コストの低減が見込める.しかし,複数のCUを集約できるほどの大容量の専用装置がなく,障害発生によるサービス影響が大きいといった課題が挙げられる.

この課題に対し,ドコモではO-RAN(Open RAN)*5とETSI(European Telecommunications Standards Institute)*6 NFV(Network Functions Virtualization)*7に準拠した,vRAN(virtualized RAN)*8を収容する分散型コンテナ仮想化基盤(以下,O-Cloud*9)を開発することで,リアルタイム性が求められるDUはエッジサイト*10に配備をしつつ,CUをリージョナルサイト*11へ集約可能となり,リソースの柔軟な設計や設備投資の最適化が可能となった.DUで求められる汎用HWだけでは実現しきれない無線レイヤのリアルタイム処理,データ暗号化などの高度な処理については,各種計算に特化したHWコンポーネント*12(HWアクセラレータ*13)を用いることでこれを実現している.

本稿では,O-Cloudを活用した無線基地局装置のデプロイメント*14およびその効果について解説する.

- オペレータ:移動通信システムのインフラストラクチャを構築・保有し,エンドユーザに対して通信サービスを提供する通信事業体.

- 無線アクセスネットワーク(RAN):3GPPにおいて,コアネットワークと端末の間に位置する,無線レイヤの制御を行う基地局などで構成されるネットワーク.

- CU:5Gシステムにおける無線基地局装置のデジタル信号処理部分.ベースバンド処理部や保守監視機能を備えている.

- DU:5Gシステムにおける無線基地局装置の分散制御部分.無線信号の送受信や処理を行う.

- O-RAN:O-RAN Allianceでの標準化において,3GPPの仕様の範囲外である基地局の実装や運用の自動化に関する仕様を定めたもの.

- ETSI:欧州の電気通信技術に関する標準化団体.

- NFV:通信キャリアのネットワークを仮想化技術により汎用HW上で実現すること.

- vRAN:RANに対して,汎用プロセッサやアクセラレータ(*13参照)などを用いた仮想化技術を活用することで,よりオープンで柔軟性が高い形で実装する無線アクセスシステム.

- O-Cloud:O-RAN仕様にて規定されている,CU/DUを配備するための仮想化基盤とその関連コンポーネント(*12参照)の集合体.

- エッジサイト:RU(*19参照)設置サイトから半径30km以内に位置する小規模なデータセンタ.

- リージョナルサイト:RU(*19参照)設置サイトから数百キロメートル以内に位置する,特定地域の設備を集約している中規模~大規模のデータセンタ.

- コンポーネント:本稿では,O-Cloudに必要な機能を提供する機能部をいう.

- アクセラレータ:コンピュータ(CPU)や画像表示などの処理性能を向上させるための周辺機器や付加装置のこと.本稿では,通信用CPUの処理速度を向上させるために追加したLSIをいう.

- デプロイメント:アプリケーションをそれらの実行環境に配置して展開し,使用可能な状態にすること.

02.O-CloudによるRANのデプロイメント

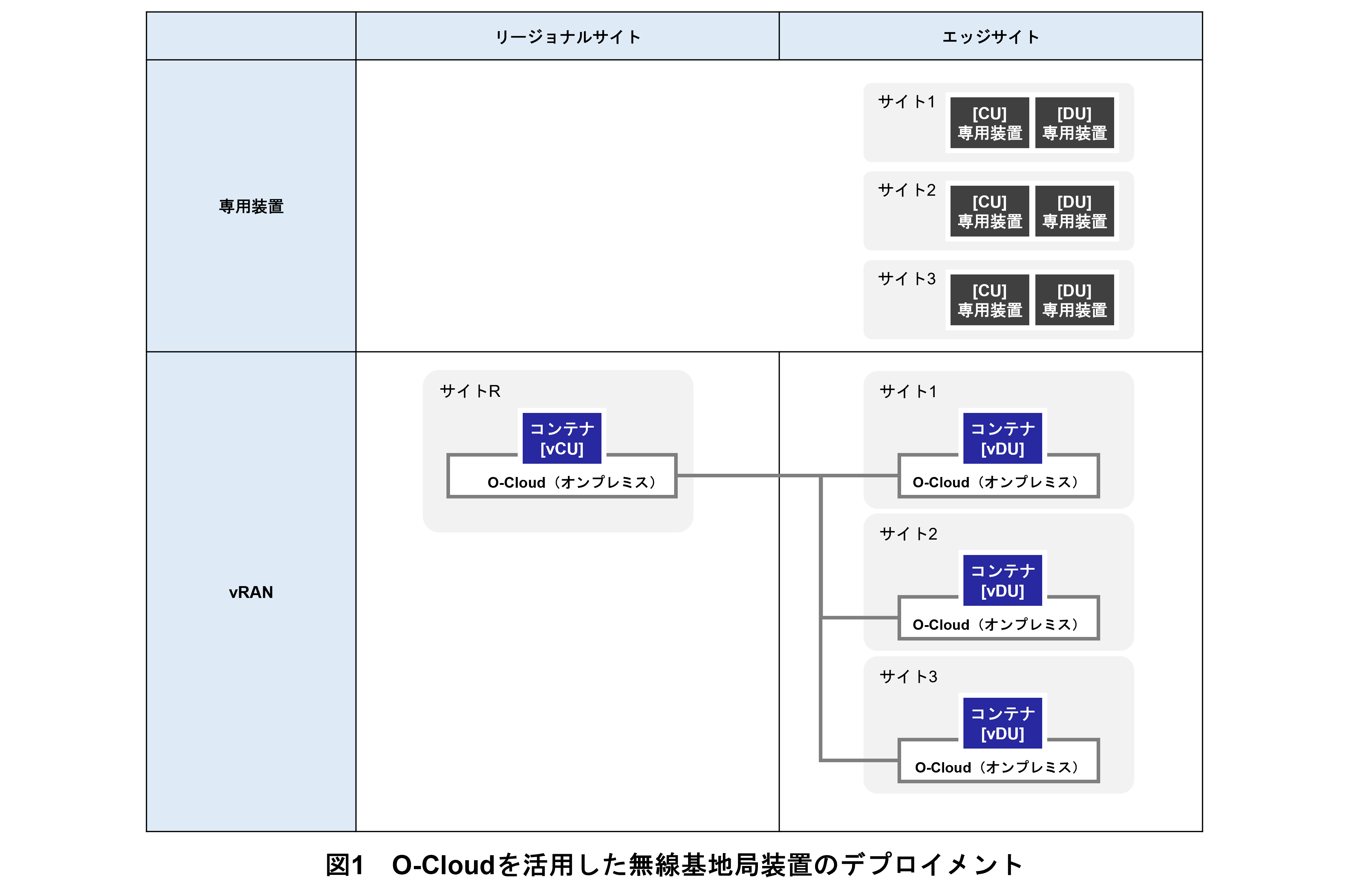

無線基地局装置のデプロイメントには,専用装置の場合とvRANの場合の2種類に大別される.現在主流である専用装置の場合にはCUとDUが同一のエッジサイトに配備される.vRANの場合には複数のCUをリージョナルサイトに集約し,DUはエッジサイトに配備される(図1).これにより,CUの配備拠点数・設備点数を削減でき,CAPEX(Capital Expenditure)*15の削減が期待できる.vRANでは,CUリソースの集約をO-Cloudによって実現している[1].以下ではO-Cloudにより実現している機能について解説する.

2.1 プーリング

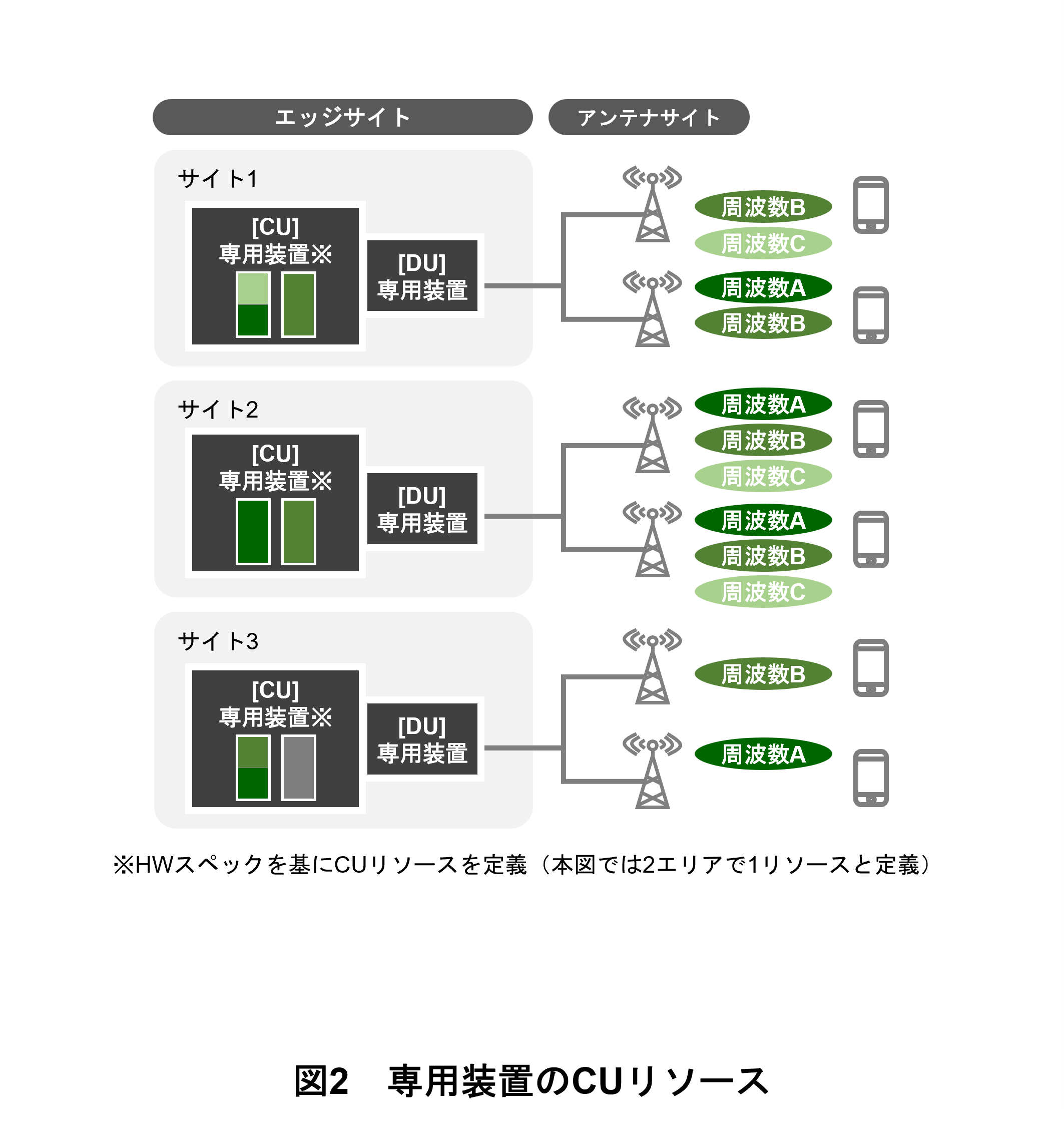

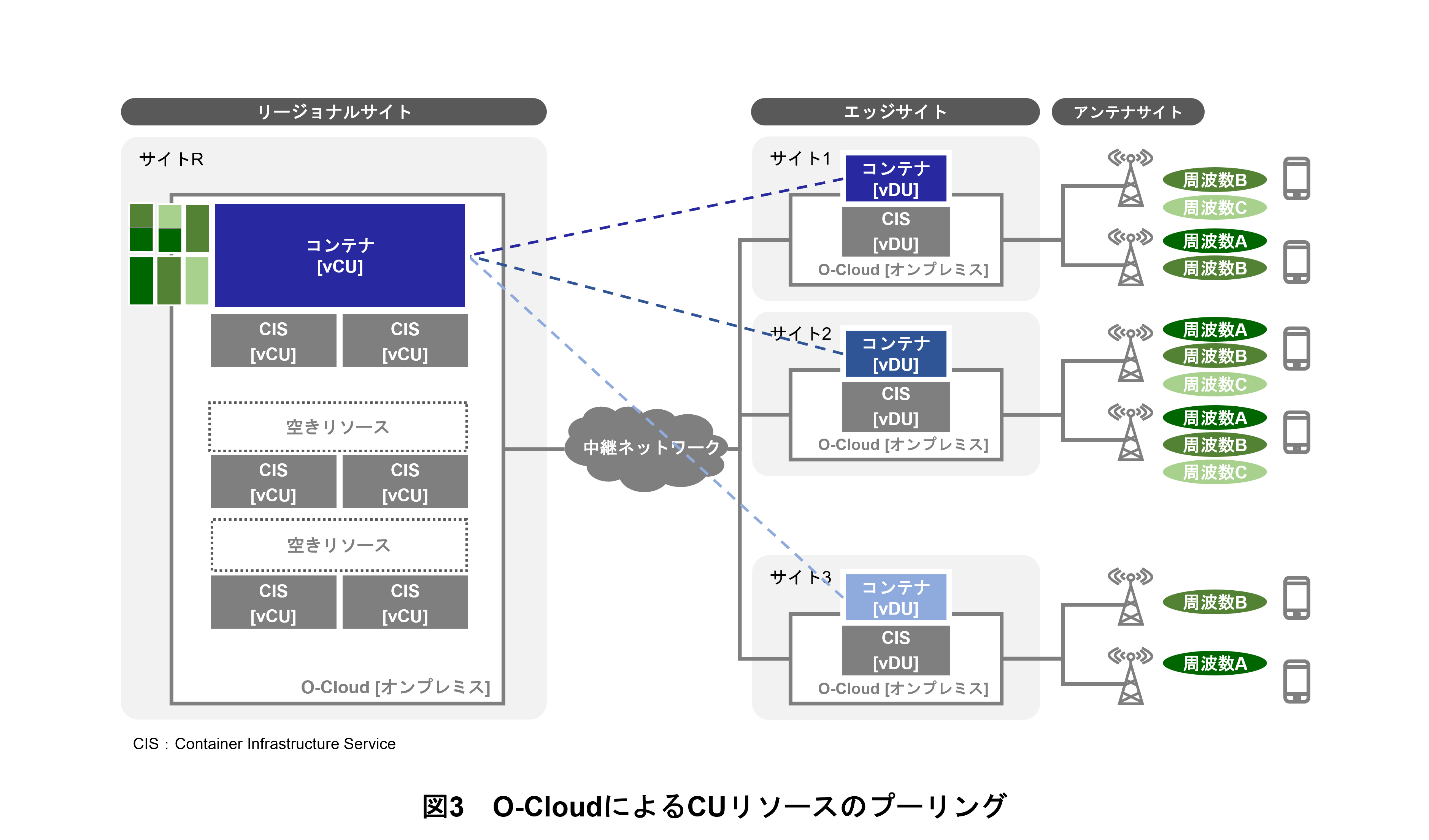

専用装置では,CUリソースはHWのスペックを基にあらかじめ決まっているため,需要に応じた柔軟なCUリソースの増減が困難となっている(図2).サイト2では周波数Cの2エリア分のCUリソースが不足しており,サイト3では2エリア分のCUリソースが余っている状況を例として示す.vRANではO-CloudによりCUリソースをプーリング*16できるようになるため,図3に示すようにCUリソースを集約することが可能となり,最適なCUリソースの配備が可能となる(図中で便宜上「空きリソース」と記載しているCUについては,構築が不要となるものもあり設備コストの削減につながる.もしくは,通信エリアのトラフィック状況や時間帯などに応じて柔軟にアクティベート/ディアクティベートしても良い).

2.2 ヒーリング

vRANでは,vCUの障害発生時にはあらかじめプーリングされたCUリソースに対し,遠隔操作によるヒーリング*17機能にてvCUを再構築することが可能となる.これにより,従来に比べ早期に通信サービス影響の復旧が可能となる.また,これらの制御を自動化により実施することが可能となり,OPEX(Operating Expense)*18の削減が可能となる.

- CAPEX:設備投資のために支出する金額.

- プーリング:本稿では,予備のサーバリソースを使用可能な設備として組み込んでおくことを指す.

- ヒーリング:HW障害や仮想マシン障害が発生した際に,正常なHW上に仮想マシンを移動,または再生成することで通信SWとして正常な状態に復旧する手続き.

- OPEX:設備維持のために支出する金額.

03.vRANによる基地局インフラ運用の展望

O-Cloudによるさらなるリソースの有効活用としてDUリソースの活用が挙げられる.例えば,vDUへ冗長機能を追加し別エッジサイトに予備のvDUを構築しておくことで,DU - RU(Radio Unit)*19間の通信処理を維持したままRUを別エッジサイトのvDUへ切り替えることが可能になる.これにより,自然災害などによる局所的な障害に対する復旧を期待でき,通信エリアの早期復旧に貢献できる.

一方,冗長機能を確保するため,DUリソースの増設やエッジサイト同士を中継するための伝送路の整備といった新たな課題が生じ,CAPEX/OPEXを増やすことにもつながるため,適用領域の検討が重要であると考える.

- RU:基地局を構成する装置の1つとして,送信するデジタル信号を無線信号に,受信する無線信号をデジタル信号に変換する.また,送信電力の増幅,アンテナ素子での無線信号の送受信,大規模MIMOでのビーム生成に必要な処理を実行する.

04.あとがき

本稿では,vRANのO-Cloudによるデプロイメントおよび今後の基地局インフラ運用の展望について解説した.O-CloudによるCUの集約はスケーラビリティ,効率的なリソース運用にメリットがある.今後はDUのリソースを有効活用する方法についても取り組んでいく.

文献

- [1] 徳永,ほか:“RAN向けコンテナ基盤(O-Cloud)の大規模展開の実現,”本誌,Vol.33,No.2,Jul. 2025.https://www.docomo.ne.jp/corporate/technology/rd/technical_journal/bn/vol33_2/005.html