仮想化技術を利用し経済的な基地局を実現するvRANの標準化動向

- #無線通信

- #ネットワーク

- #5GE&6G

Refik Fatih Ustok

Muhammad Hamza

ドコモ欧州研究所

久野

友也(くの ゆうや)

R&D戦略部

寒河江 佑太(さがえ

ゆうた)

RAN技術推進室

中島 佳宏(なかじま よしひろ)

クラウドデザイン室

あらまし

基地局装置は,リアルタイム・多同時実行可能・安定的な無線処理が要求されたため,これまで専用装置として設計・実装されてきた.一方,近年のプロセッサの進化や仮想化技術の進展により,基地局の仮想化(vRAN)が実現可能になってきた.

本稿では,vRAN実現に向けた標準化団体であるO-RAN

Allianceと,関連するエコシステムについて解説する.

01.まえがき

無線基地局装置は,従来,リアルタイム性など無線処理特有の要求から専用装置を用いていた.一方,近年の急速な技術進歩により,汎用サーバを利用して無線基地局装置の要求条件である高性能・高信頼性・低消費電力化を実現することが可能となってきた[1].汎用装置は,専用装置に比べて調達が容易で安価であることから,汎用仮想化技術を基地局に適用することで,より経済的な基地局vRAN(virtualized

Radio Access Network)*1を実現できるようになった.特に,従来は専用装置でしか実現できなかった多量の信号の同時符号化などの低遅延が要求される処理の汎用装置での対応における,アクセラレータ*2の進化や,基地局などの特殊装置を汎用装置で実現するO-RANアーキテクチャの成熟化は,vRANの実現に大きく貢献した.

ドコモは,AT&Tとドコモが中心となって設立したO-RAN

Alliance*3において,基地局を汎用装置で実現するアーキテクチャをO-RAN仕様として採用している.基地局市場は大規模なエコシステム*4であり,O-RAN Allianceには,ETSI(European Telecommunications

Standards Institute)*5

NFV(Network Functions Virtualisation)*6やO-RAN SC(O-RAN Software Community)*7など,さまざまな標準化団体*8がかかわっている.

本稿では,O-RAN

Allianceの現状を紹介するとともに,O-RAN

Allianceがリードし提唱するアーキテクチャやそれを実現するO-RANエコシステムについて解説する.

- vRAN:RAN(*9参照)を仮想化すること.無線基地局を仮想化したものを指す場合もある.

- アクセラレータ:コンピュータ(CPU)や画像表示などの処理性能を向上させるための周辺機器や付加装置のこと.本稿では,通信用CPUの処理速度を向上させるために追加したLSIをいう.

- O-RAN ALLIANCE:ドコモと海外の主要事業者が2018年2月に設立した,5G時代のオープンでインテリジェントなRAN(*9参照)の実現をめざす業界・標準化団体.

- エコシステム:複数の企業が連携して,お互いの技術や資産を活かし,社会を巻き込んで,技術開発から導入へと普及に至る一連の流れを形作る共存共栄の仕組み.

- ETSI:欧州電気通信標準化機構のこと.

- NFV:通信事業者ネットワークのネットワーク機能を,仮想化技術によって汎用ハードウェアから分離する原理.

- O-RAN SC:Linux Foundation(*82参照)の下で,O-RANアーキテクチャ用のソフトウェアを開発するオープンソースイニシアティブ.

- 標準化団体:3GPP(*10参照),ETSI,O-RANなどの業界標準を作成・維持するグループ.

02.O-RAN Alliance

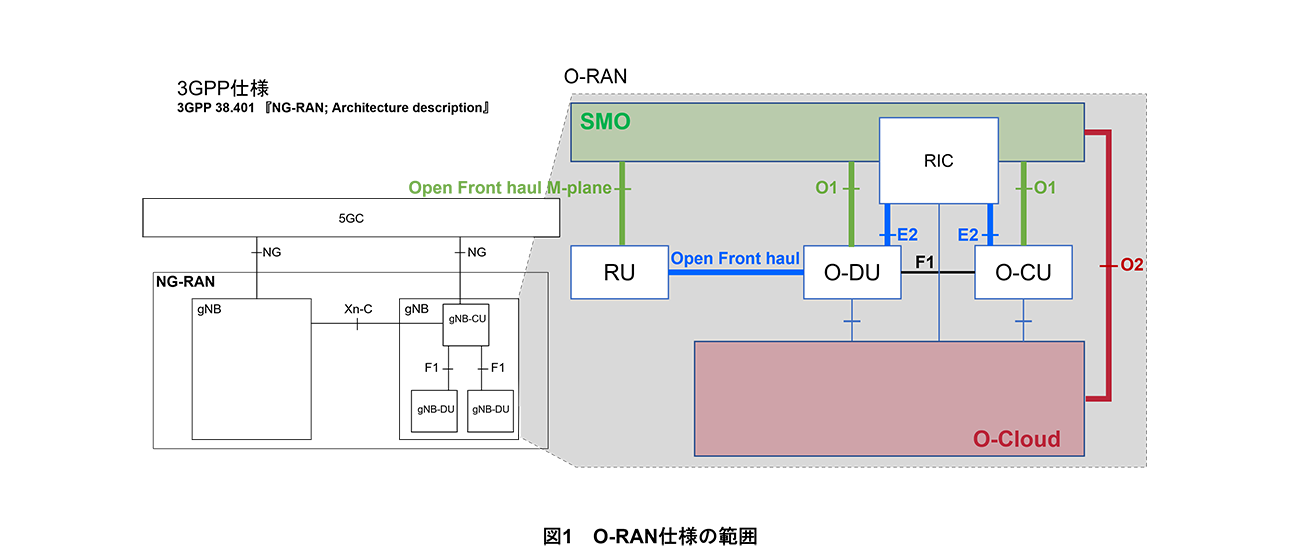

2.1 O-RANの概要

O-RANとは無線基地局装置のオープン化をめざし,さまざまなRAN*9装置を組み合わせたり,ハードウェアとソフトウェアを分離したりすることが可能となるアーキテクチャである.O-RANでは,文献[2]での活動内容に基づき,3GPP(3rd

Generation Partnership Project)*10仕様に準拠しつつ,3GPPの仕様の範囲外である,無線基地局装置の実装や運用の自動化に関する以下の仕様が定められている(図1).

①RU(Radio

Unit)*11およびDU(Distributed Unit)*12をマルチベンダで接続する「Open Front haul」

②無線パラメータを自動調整する「RIC(RAN

Intelligent Controller)*13」およびその「E2インタフェース*14」

③DUおよびCU(Central Unit)*15の仮想化とその基盤である「O-Cloud」および「O2インタフェース*16」

④①~③の実装に向けて策定された標準インタフェース仕様やオープンソースの実装

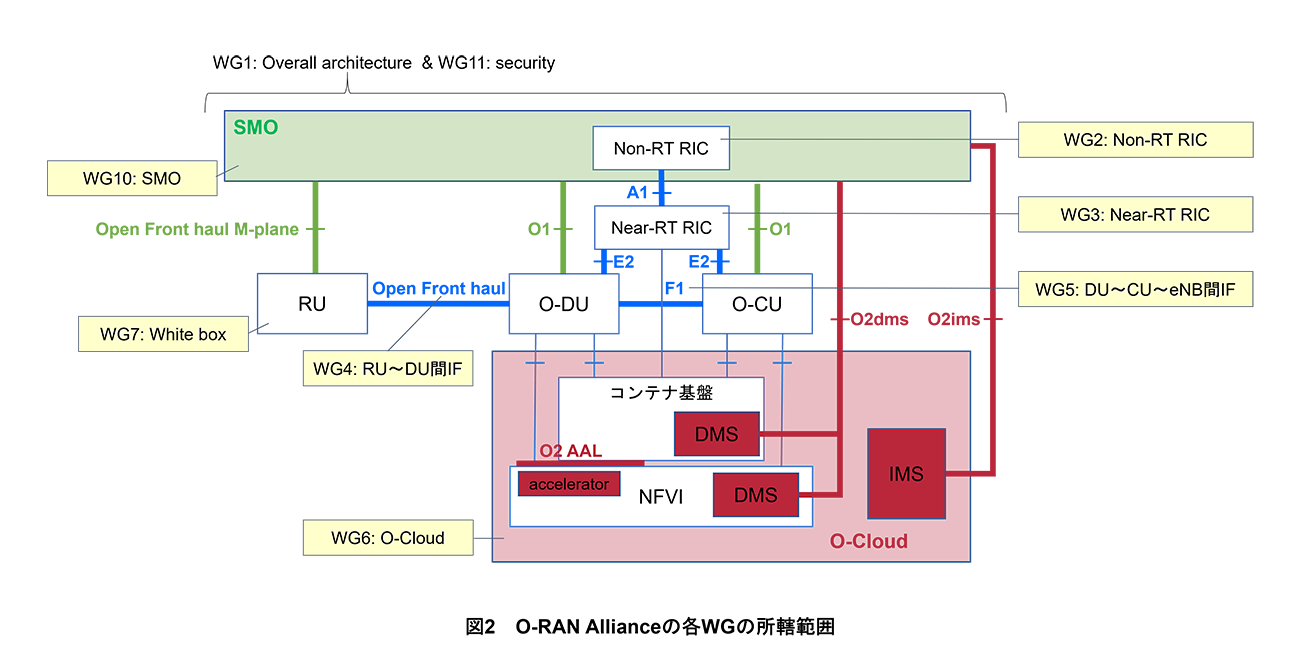

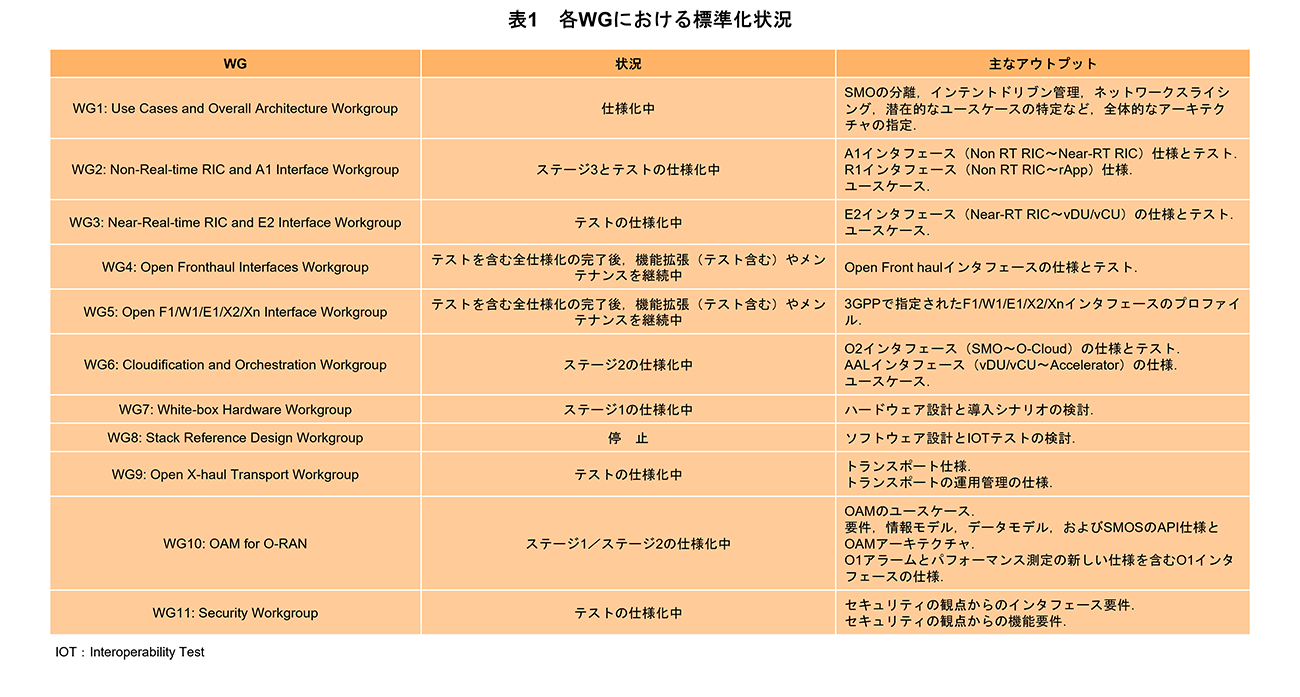

2025年時点のO-RAN

Allianceの各WG(WorkGroup)の所轄範囲(図2)と状況を表1に示す.

2.2 WG1におけるO-RANアーキテクチャとユースケース

(1)SMO(Service Management and Orchestration)*17の分離

WG1では,各コンポーネントのマルチベンダ化とその相互運用性の強化,および3GPPなどで標準仕様化された既存の機能とO-RAN

Allianceで定義された新しい機能の統合のために,SMOアーキテクチャの分離化を推進している.SMOは複数のSMOS(SMO

Service)に分離され,SMOSはvRANをよりオープンで柔軟かつ管理の容易なものにする上で重要な役割を果たす.これにより,高度で拡張性の高いRANアーキテクチャへSMOを進化させている.文献[3]の技術レポートは,既存のSMOSと外部の相互接続を分析し,ユースケースとして,「RAN

NF(Network Function)*18のOAM(Operations, Administration, Maintenance)*19に関するSMOS」「Non-RT(Real Time) RIC関連のSMOS」「トポロジ*20とインベントリ*21関連のSMOS」「SME(Service Management and Exposure

services)のためのSMOS」「データ管理と公開SMOS」「O-Cloudリソース管理とオーケストレーション*22関連のSMOS」「RANネットワークスライス*23サブネット*24管理SMOS」「RAN分析SMOS」「サービス保証SMOS」「ソフトウェアパッケージオンボーディング*25SMOS」「AI/ML(Artificial Intelligence / Markup Language)*26ワークフローSMOS」「ポリシー管理と情報SMOS」を例示している.

文献[3]のレポートでは,SMOSにSBA(Service

Based Architecture)*27のフレームワークを適用させている.このアプローチは,マルチベンダSMO展開における相互運用性を促進する.SMO機能を個々のサービスとして構造化することで,オペレータはO-CU(O-RAN

Centralized Unit)*28やO-DU(O-RAN Distributed Unit)*29などのさまざまなvRANコンポーネントの管理とオーケストレーションを合理化できる.

(2)インテントドリブン管理

WG1では,インテントドリブン*30アプローチによるSMO管理の簡素化も大きな進歩を遂げている.文献[4]のレポートでは,高レベルのインテントを使用してRANサービスを管理するという概念が導入されており,オペレータは具体的なインスタンス*31数や接続条件などのネットワークの作成手順を記述することなく,必要となる最終形態のネットワークをインテントとして指定しただけでネットワークを構築できる.インテントドリブン管理は,高いサービス品質を維持しながら,vRANデプロイ*32の自動化,柔軟性の向上,AI駆動のスケーリング*33と最適化を実現し,オペレータの期待(Expectation)に応えることができるため,vRANの運用において非常に重要である.文献[4]のレポートでは,インテントモデルは規定されていないが,TM

Forum*34仕様[5]および3GPP仕様[6]を参照している.今後は,これらのインテントモデルがO-RANユースケースの特定の要件を満たすことができるかどうかをさらに理解するために,これらの仕様[5][6]を分析することがWG1において検討されている.

(3)ユースケースの仕様化

WG1では,ユースケースの目的,必要となるリソース,関連する手順,およびデータ要件を記述したWG横断での全体的なユースケースの仕様化が進められている.文献[7]で概説されているさまざまなユースケースの中で,動的スペクトル共有(DSS:Dynamic

Spectrum Sharing)*35は,LTEデバイスとNRデバイスがQoE(Quality of Experience)*36を損なうことなく既存のスペクトルリソースを共有できるため,特に重要視されている.これは,CUとDUが異なるベンダから提供されるvRANのデプロイに必要となる.インテリジェントな制御機能をサポートし,L3(Layer

3)*37,L2*38,およびL1*39の制御機能を強化することにより,マルチベンダ環境でもシームレスで効率的なスペクトル使用を実現しながらDSSを実装している.

2.3 WG6のvRAN仕様

文献[1]のとおり,WG6は,O-Cloudの機能要件とO2インタフェース仕様要件をGA&P(General

Aspects & Principles)*40(一般的な側面と原則)に規定し,それをベースにユースケースの仕様化を推進することに重点を置いている.

O-Cloudには,①NFデプロイメントとしてのvCU(virtualized

CU)*41/vDU*42のリソースとリソースプール*43,②NFデプロイメントを管理するDMS(Deployment Management Service)*44,③リソースとDMSを管理するIMS(Infrastructure Management Service)*45,④アクセラレータであるAAL(Acceleration Abstraction Layer)*46の4つの要素がある.

O-Cloudは,VM(Virtual Machine)*47やコンテナ*48技術で仮想化されたvCU/vDUにワークロード*49を提供し,NFデプロイメントとして管理している.この管理のために,O-Cloudは4つの要素を具備した以下の機能を備えている.

・DMSによるNFデプロイメントの設計自動化とライフサイクル管理.

・IMSによるコンピュート*50リソース,ネットワークリソース,およびストレージリソースの提供と管理.

・DMSとIMSによるNFデプロイメントとリソースのFM(Fault

Management)*51.

・DMSとIMSによるNFデプロイメントとリソースのPM(Performance

Management)*52.

・AALによるアクセラレータ機能

2.4 WG10のSMO仕様

(1)OAMアーキテクチャおよびO1インタフェース*53

WG10は,OAMアーキテクチャ,OAMの要件,およびO1インタフェース仕様の開発に重点を置いている.OAMアーキテクチャは,文献[8]で規定されており,SMOの包括的なフレームワークを提供している.これにより,vRANコンポーネントを含むO-RANネットワーク機能を効果的に管理できる

O-RANにおいて,O-RU*54の管理は2つの方法が提案されている.1つ目の方法は,SMOなどの管理機能部からO-DUを経由してO-RUを管理する階層型運用モデル*55と呼ばれており,文献[8]に詳しく説明されている.このモデルでは,1つ以上のO-DUがOpen

Front haul M-plane(Management plane)*56を介してO-RUを管理し,また,O-DUはO1インタフェースを介してSMOにO-RUの管理情報を提供している.O-RANネットワーク機能をSMOに接続するO1インタフェースは,3GPP準拠のMnS(Management

Service)*57を提供している.ただし,O-RUはO1の代わりにOpen Front haul

M-planeインタフェースを使用するため,SMOなどの管理機能部からは3GPP準拠のMnSで管理されるDUの管理オブジェクト*58の拡張として扱われ,O-RANではO-RUに相当する3GPP準拠のMnSは新規に仕様化されていない.また,O-RUは物理ネットワーク機能(PNF:Physical

Network Function)*59としてのみ配置可能であり,論理機能としては展開できない.

O1インタフェースは,O-RANネットワーク機能のファイルおよびソフトウェア管理機能とともに,FCAPS(Fault,Configuration,Accounting,Performance,Security)*60機能の実装をサポートしている.O1でサポートされるこれらの管理サービスについては,文献[9]を参照されたい.

(2)パフォーマンス測定とO1

Alarms

現在,WG10は,ドコモ主導の下,O-CU-CP(Control

Plane),O-CU-UP(User

Plane),O-DUなどのO-RANネットワーク機能ごとに5Gネットワークのパフォーマンス測定を規定しており,オペレータがマルチベンダのO-RANネットワーク機能全体で測定値を収集できるようにしている.また,同じくドコモ主導の下,WG10はO1

Alarmsの新しい仕様も開発している.これは,O1インタフェースを介して報告されるO-RANネットワーク機能に関連するアラーム*61の詳細を定義している.この新しい仕様により,オペレータはマルチベンダのO-RANネットワーク機能全体で障害管理*62とトラブルシューティングを実行できるようになる予定である.

(3)クラウド環境*63での運用

WG10は,従来のOAM機能が基地局と一体になったアーキテクチャから,クラウド環境の機能を利用してOAMを実現する新しいアーキテクチャを指向しており,vRANコンポーネントの管理への影響分析に取り組んでいる.クラウド環境の機能の利用における要件とユースケースの検討(ステージ1),新しい要件に基づいたアーキテクチャやインタフェースや情報モデルの検討(ステージ2),新しいインタフェースに対応したプロトコルとトランスポートメカニズムの作成(ステージ3)を技術レポートとして検討している.

(4)O-RANネットワーク機能のリカバリ

また,WG10は,O-RANネットワーク機能のリカバリについても検討している.これは,マルチベンダネットワーク展開における障害シナリオとそれに対応するリカバリメカニズムを包括的に評価し,特にOAMの側面に焦点を当てている.さまざまな展開シナリオでの回復性戦略*64を検討し,エンド・ツー・エンドのネットワークの回復性を維持することの重要性を踏まえ検討を加速している.

- RAN:コアネットワーク(*65参照)と移動端末の間に無線基地局などを配置し,無線レイヤを制御するネットワーク.

- 3GPP:移動通信システムの規格策定を行う標準化団体.

- RU:基地局を構成する装置の1つとして,送信するデジタル信号を無線信号に,受信する無線信号をデジタル信号に変換する.また,送信電力の増幅,アンテナ素子での無線信号の送受信,大規模MIMOでのビーム生成に必要な処理を実行する.

- DU:基地局の構成要素で,無線信号の処理および電波の送受信を行うノード.

- RIC:RANをインテリジェント化するコントローラ.

- E2インタフェース:O-RAN AllianceにおけるNear RT RICとO-DU(*29参照)/O-CU(*28参照)間のインタフェースであり,Near RT RICからO-DUやO-CUなどの基地局ソフトウェアの設定情報などを自動制御することができる.

- CU:5Gシステムにおける無線基地局装置のデジタル信号処理部分であり,ノンリアルタイムのL2機能やRRC(Radio Resource Control)機能などを実装する集約ノード.ベースバンド処理部や保守監視機能を備えている.

- O2インタフェース:O-RAN AllianceにおけるSMO(*17参照)とO-Cloud間のインタフェースであり,O-CU(*28参照)やO-DU(*29参照)などの基地局ソフトウェアをO-Cloud上にデプロイして制御したり,O-Cloud自体を管理したりすることができる.

- SMO:O-RANにおけるRANコンポーネントの管理,自動化,オーケストレーション(*22参照)を監視するシステム.

- NF:システムを構成する基地局,スイッチ,中継装置などの個々のネットワーク機能を識別する論理単位.

- OAM:装置やネットワークの運用,管理,保守を支援する機能やシステム.

- トポロジ:機器の位置関係やネットワーク構成.

- インベントリ:物理機器や仮想化ネットワーク機器などのリソース状態や利用状況.

- オーケストレーション:アプリケーションやサービスの運用・管理を自動化するために,必要なリソースやネットワークの接続を管理・仲介する技術.

- ネットワークスライス:5G時代の次世代ネットワークの実現形態の1つ.ユースケースやビジネスモデルなどのサービス単位で論理的に分割したネットワーク.

- サブネット:IPネットワークを論理的に分割したもの.スライスにおいては,コアネットワーク(*65参照)やRAN,ベンダごと,地域ごとなどの一定の範囲で区切られたネットワークを指す.

- オンボーディング:VNF PackageをMANO(Management and Orchestration)システムへ登録すること.

- AI/ML:モデルを用いて推論すること,および,推論に用いるモデルを機械学習(*109参照)により生成すること.

- SBA:5GCやO-RANで採用されているソフトウェアアーキテクチャの1つで,コアネットワーク(*65参照)の各NFや保守管理機能を,SBI(Service Based Interface)と呼ばれるバス型の統一的なインタフェースを介して接続し,相互作用させるアーキテクチャ.SBIには通信先装置を発見するための機能などが定義されている.

- O-CU:O-RANアーキテクチャで無線基地局の無線リソース制御を行うクラウドベースのRANコンポーネント.

- O-DU:O-RANアーキテクチャでリアルタイム処理を行うクラウドベースのRANコンポーネント.

- インテントドリブン:AIなどを利用し「意図(インテント)」を入力することで装置やネットワークがインテントに従った振舞いをするように制御する仕組み.

- インスタンス:仮想マシンを生成すること.仮想マシンを物理マシンにインストールし,仮想ネットワークの設定を行い,仮想マシンを起動してソフトウェアを起動し,各種設定を行って使用可能な状態にするまでの一連の動作を指す.

- デプロイ:アプリケーションとその実行環境を配置・展開し,利用可能な状態にすること.

- スケーリング:通信ソフトウェアを構成するVMの処理能力がハードウェアやVMの負荷状況に応じて不足または過大になった場合に,そのVMを増減させて処理能力を最適化すること.

- TM Forum:電気通信分野のオペレーション業務における標準仕様を策定する非営利団体.

- 動的スペクトル共有(DSS):動的に波長分布を分け合う仕組みであり,特にLTEの周波数帯の一部を5Gで利用することを指す.

- QoE:ユーザの体感から導き出されるサービス品質.

- L3:OSI参照モデルの第3層(ネットワーク層).

- L2:OSI参照モデルの第2層(データリンク層).

- L1:OSI参照モデルの第1層(物理層).

- GA&P:O-RAN Allianceの各WGにおいて,機能・コンポーネントの概念や,機能の概要を定義しているドキュメントの名称.

- vCU:仮想化環境で上位層の処理機能を管理するソフトウェアベースのRANコンポーネント.

- vDU:リアルタイムの信号処理を行い,クラウド基盤上で動作するソフトウェアベースのRANコンポーネント.

- リソースプール:コンピュータ,コンピュータのCPU,メモリなどのインフラリソースを束ねて管理し,利用できるように配置するためのグループ化の仕組み.

- DMS:O-Cloudなどの特定ドメイン内のネットワークリソースを管理するシステム.

- IMS:通信ネットワークの物理および仮想インフラストラクチャを監視するシステム.

- AAL:O-Cloud上に設置されたハードウェアアクセラレータのハードウェアとソフトウェアを分離するレイヤ.O-RANで定義されており,異なるベンダのハードウェアアクセラレータをソフトウェアと組み合わせ,標準フォーマットやインタフェースなどを指定してアクセスできるようにする.

- VM:物理計算機の内部にソフトウェアによって仮想的に構築された計算機.

- コンテナ:ホストOS上に専用領域(コンテナ)を作成し,その中で必要なアプリケーションソフトウェアを動作させるコンピュータ仮想化技術.

- ワークロード:CPU使用率などのシステムの負荷の大きさを表す指標.特にパブリッククラウドの分野では,クラウド上で実行されるOSやアプリケーションコードなどを含めたシステム自体を表すこともある.本稿では後者の意味で用いる.

- コンピュート:仮想化基盤において計算資源を提供するマシンであり,サーバなどのこと.

- FM:管理オブジェクト(*58参照)のアラーム一覧取得,アラーム通知,削除などの故障管理のこと.

- PM:管理オブジェクト(*58参照)の性能測定情報の登録,取得,通知などの測定項目管理のこと.

- O1インタフェース:O-RAN AllianceにおけるSMOとO-CUやO-DU間のインタフェースであり,O-CUやO-DUなどの基地局ソフトウェアを監視したり制御したりできる.

- O-RU:O-RANにて規定されている,無線基地局の無線部.

- 階層型運用モデル:O-RAN AllianceにおけるO-RUの運用形態であり,SMOが直接O-RUを制御するのではなく,O-DUを介してO-RUを監視・制御する方式.

- M-Plane:保守監視信号を扱うマネージメントプレーンのこと.

- MnS:3GPPにおいてOAM機能を提供する機能とインタフェースのセットであり,サービスとして利用可能である.

- 管理オブジェクト:ネットワークの管理や運用のためにそのネットワークの特定の構成要素を表す一連の情報.

- 物理ネットワーク機能(PNF):仮想化されていない専用装置を利用したネットワーク装置.

- FCAPS:通信事業者のネットワークの管理・監視項目である,障害(Fault),設定(Configuration),課金管理(Accounting),性能(Performance),セキュリティ(Security)を指す.

- アラーム:物理機器や仮想化ネットワーク機器などの障害(アラーム).

- 障害管理:管理オブジェクトのアラーム一覧の取得,アラーム通知,アラーム削除などのシステムの障害や,その障害に対処するための手順や機能.

- クラウド環境:仮想化を実現するための仮想化プラットフォーム.VMware,OpenStack(*97参照),Kubernetesなどが挙げられる.

- 回復性戦略:障害から,装置のリカバリ機能や仮想化基盤のヒーリング機能により該当装置を回復させるための戦略.

03.O-RANエコシステム

3.1 O-RAN関連プロジェクトの概要

O-RAN

Allianceは,オープンで仮想化されたRANの相互運用性とイノベーションを実現するために,他の標準化団体と緊密に連携することで,大規模で協調的なエコシステムの開発を主導している.特にRANとコアネットワーク*65の接続については3GPP仕様で規定されているため,3GPPはO-RAN

Allianceにとって最も重要な標準化団体である.O-RAN

Allianceは,前述のように,O-RANアーキテクチャを3GPP仕様に準拠させつつ,RANのオープン性やクラウドネイティブ*66の展開などの分野における3GPPなどの他標準化団体の仕様とのギャップに対処することで,不足する仕様を追加し3GPP仕様を拡張したO-RANアーキテクチャの仕様を規定している.

O-RAN

Allianceは,vRANの実現のためのクラウド技術を利用した仮想化基盤であるO-Cloudに対する要件とインタフェースを定義するにあたって,ETSI

NFV仕様やCNCF(Cloud Native Computing Foundation)*67仕様を参照することで,複数の標準化団体で仮想化基盤の仕様が矛盾しないようにしている.また,WG2には,ETSI

ZSM(Zero-touch network and Service Management)*68の概念が組み込まれており,自動化と運用効率向上が実現している.

O-RAN

SC内では,O-RAN仕様に従ってSMOとO-Cloudの実装が開発されており,将来のモバイルネットワークのためのオープンで柔軟かつ相互運用可能なエコシステムをめざしている.この目標を達成するために,O-RAN

SCのアーキテクチャはいくつかの主要なコンポーネントで構成されており,それぞれがオープンで仮想化されたRANを実現する上で重要な役割を果たしている.以下では,オーケストレーションのためのSMO,インフラストラクチャ*69管理のためのO-Cloud,RAN処理のためのO-DUなど,O-RAN

SCの主要なコンポーネントについて解説する.

3.2 3GPP

WG10は,O1管理サービスを可能な限り既存の3GPP標準に合わせており,どちらもSBAアプローチに従っている.

WG10の検討および仕様化の主な目的は,3GPP標準に準拠するユースケースを特定し,そのユースケースとO-RANに固有の管理サービスのギャップを検出し,このギャップに対して必要な拡張をO-RANの仕様に定義することで,O-RANと3GPPの仕様の整合性を確保することである.3GPP標準に変更を加えない場合,WG10拡張は,3GPP標準との互換性を最大限に維持し,ギャップを最小限に抑えるように設計されている.また,仕様化された拡張がない場合,管理サービスのプロデューサー*70とコンシューマ*71の両方が3GPP仕様に準拠することが可能となる.

3.3 ETSI NFV

ETSI NFVが仕様化しているETSI

NFVフレームワークは,ネットワーク機能を仮想化し,クラウドベースの通信インフラストラクチャを管理するための標準化されたアプローチを提供している.O-RAN

AllianceおよびO-RAN

SCのアーキテクチャは,クラウドネイティブで仮想化されたRANアプローチのため,相互運用性,スケーラビリティ,および効率的なリソース管理を実現するために,それらをETSI

NFV標準に合わせることが重要である.

この調整に対処するために,ETSI

NFVは,ETSI GR NFV-IFA 046[10]に記載されているETSI

NFV仕様とO-RANアーキテクチャ間のギャップに関する調査を実施した.この調査では,さまざまなO-RANコンポーネントがETSI

NFV機能にどのように対応しているかを分析し,さらなる仕様拡張や一致化が必要な領域を特定している.調査から得られた主要なマッピングは次のとおりである.

・SMOは,ETSI

NFVフレームワークのOSS(Operations Support System)*72,EM(Element Management)*73,およびNFVO(Network Functions Virtualization Orchestrator)*74相当の機能を実現している.これは,SMOが仮想ネットワーク環境でRANコンポーネントの管理や自動化の主要コンポーネントとして機能することを意味する.

・O-Cloudは,ETSI

NFVフレームワークのNFVI(Network Functions Virtualization

Infrastructure)*75,およびCIS(Cloud Infrastructure Software)*76クラスタに対応している.これらの要素は,O-RAN機能を収容するために必要なコンピューティング,ストレージ,およびネットワークリソースを提供している.

・DMSは,VIM(Virtualized

Infrastructure Manager)*77,CISM(Cloud Infrastructure and Service Management)*78,およびVNFM(Virtual Network Function Manager)*79に該当する.これは,仮想化されたRANコンポーネントへのリソース割当て,リソースオーケストレーション,およびライフサイクル管理の機能を提供することを意味する.

・IMSは,仮想化基盤の構成,監視,および全体的な制御を行うPIM(Physical

Infrastructure Manager)*80とCCM(CIS Cluster Manager)*81にマップされる.

・AALは,ETSI

NFVフレームワークに不足しているコンポーネントである.現在のETSI

NFV標準仕様では,O-RANデプロイにおけるハードウェアアクセラレーション管理に直接対応するものは定義されていない.

このマッピングは,ETSI

NFVとO-RAN

SCの相互運用性,スケーラビリティ,および効率的なリソース管理における相乗効果とその間のギャップを表している.多くの要素は整合性が取れているが,AALのような領域ではO-RANの固有の要件を,より広範なNFVエコシステムに完全に統合するために,さらなる標準化が必要である.ETSI

NFV仕様の将来の機能強化は,これらのギャップを埋めるのに役立ち,O-RAN

SCとNFVベースの通信クラウドインフラストラクチャの間のシームレスな相互運用性を確保することができる.

3.4 O-RAN SC

O-RAN SCは,O-RAN Allianceの実現のために設立された,Linux

Foundation*82配下のオープンソース団体である.O-RAN

SCの目標は,従来のRANアーキテクチャを進化させ,5Gおよび将来の無線ネットワークにおけるさまざまなユースケースに対応可能な相互運用性,柔軟性,およびインテリジェンスな制御による効率性を可能にするオープンなソフトウェアエコシステムを構築することである.これを達成するために,O-RAN

SCはさまざまなオープンソースプロジェクトのソフトウェアコンポーネントの統合および開発を行っており,そのソフトウェアコンポーネントの一部は外部コミュニティからO-RAN

SCにダウンストリーム*83が実施されている.以下では,O-RAN仕様に基づいてO-RAN

SCが開発した,各ソフトウェアコンポーネントの実装について述べる.

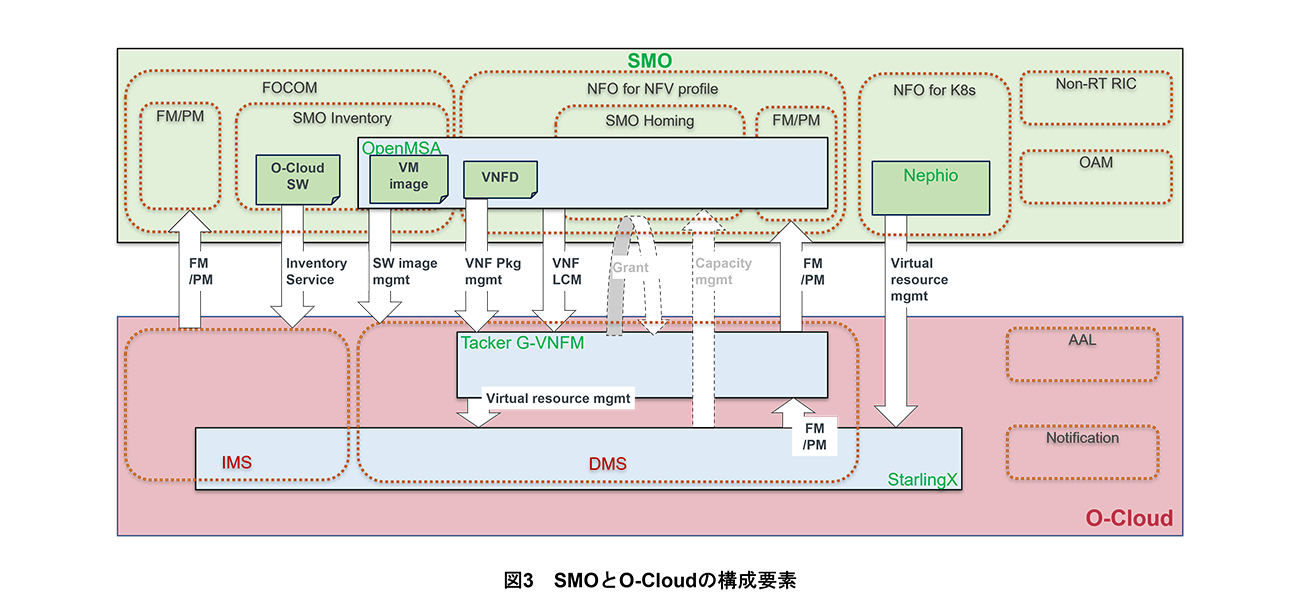

(1)SMO

O-RAN

SCは,ネットワーク機能のオーケストレーション,自動化,およびモニタリングを含むRANコンポーネントのライフサイクルの管理を担当するSMOフレームワークを開発している.SMOは主にONAP(Open

Network Automation Platform)*84コンポーネントを利用しており,以下のようなソフトウェアコンポーネントから構成されている(図3).

・AI主導のポリシー制御*85と最適化を行うNon-RT RIC*86相当のCCSDK(Common Controller Software Development Kit)*87.

・O1インタフェースを収容し,RANコンポーネントからパフォーマンスとテレメトリデータ*88を収集するためのVES(Virtual Event Streaming)*89.

・SMOフレームワーク内におけるイベント駆動型通信のメッセージバス*90としてのプラットフォーム機能であるKafka.

・OAM向けのKubernetes*91ベースの自動化ツールであるNephio.

・オーケストレーション機能を強化するために,ネットワーク機能オーケストレータ(NFO:Network

Function Orchestrator*92)としての役割を果たすOpenMSA(Open Multi-Service Architecture)*93.

(2)O-Cloud

O-RAN

SCは,O-RANアーキテクチャでVMベースのネットワーク機能(VNF(Virtual

Network Function)*94)およびコンテナベースのネットワーク機能(CNF(Cloud native Network

Function)*95)を収容する仮想化基盤としてO-Cloudを実装している.

O-Cloudの現在の実装には,次のものが含まれる(図3).

・低遅延,高可用性,およびリアルタイム処理機能を備えたキャリアグレードのクラウドプラットフォームを提供するためのIMSおよびDMSとして機能するStarlingX*96.

・WG6仕様に従って,VNF LCM(Life-Cycle

Management)などのインタフェースを提供しつつVNFおよびCNFを調整・管理するためのDMSとして機能するOpenStack*97

Tacker*98(以下,Tacker).

(3)O-DU

O-DUは,細分化されたRANアーキテクチャの重要なコンポーネントであり,無線信号のリアルタイム処理とタスクのスケジューリングを担当している.O-RAN

SCは現在,O-DUの基本実装としてOAI(OpenAirInterface)*99をベースに検討しており,これによりオープンで柔軟なソフトウェアドリブン*100のRAN機能を可能にする.O-DUは,O-Cloud内のTackerを介して制御される仮想化(vCU,vDU)仕様と統合されることが期待されている.

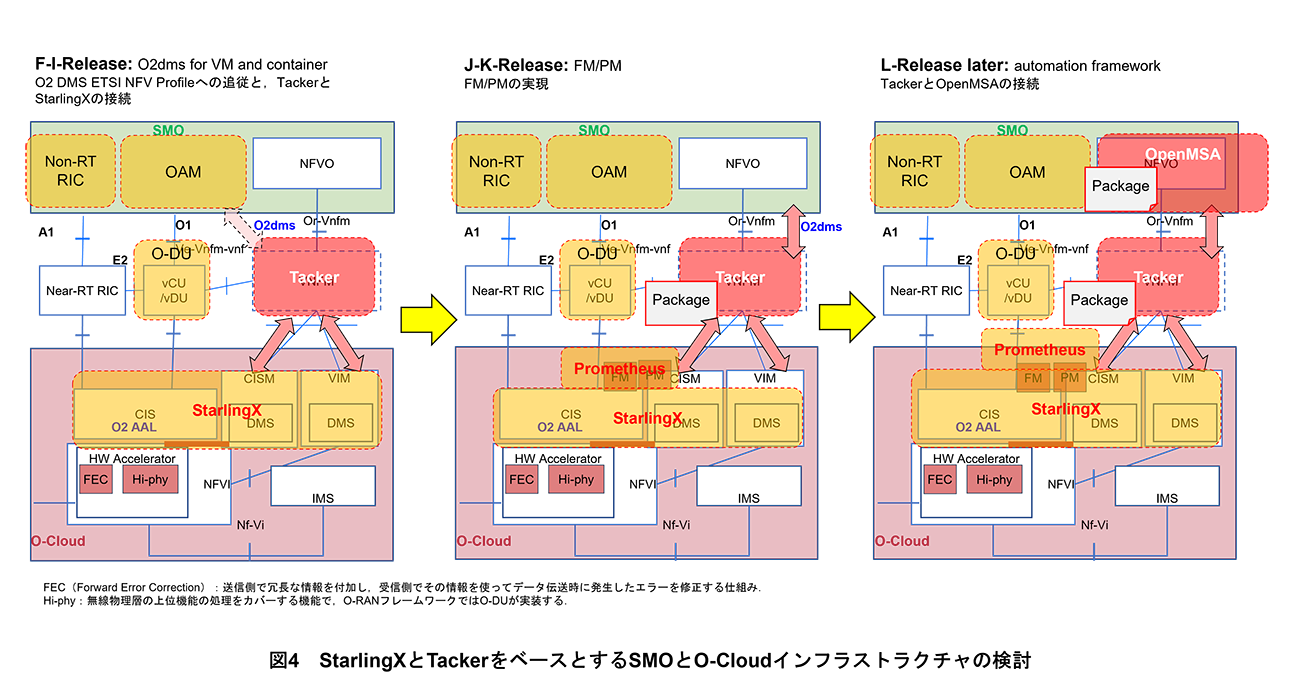

O-RAN

SCは現在進行中のプロジェクトであり,コンポーネントは段階的に開発されている.StarlingXとTackerをベースに構築されたO-Cloudインフラストラクチャについては,WG6の要件との整合に向けて検討が進められており,O-RAN

SCのリリースサイクルに従ってO-CloudやSMOのさまざまなコンポーネントが随時提供されている(図4).しかし,ハードウェアAALは依然として検討が不足しているコンポーネントである.また,SMOフレームワークは初期段階にあり,障害,構成,パフォーマンス管理*101のためのFOCOM(Federated O-Cloud Orchestration and Management)*102など,多くの重要なモジュールがまだ開発中である.

O-RAN

SCは,将来のワイヤレスネットワークのために,完全にオープンで,クラウドネイティブで,AI主導のRANエコシステムを構築することをめざしている.

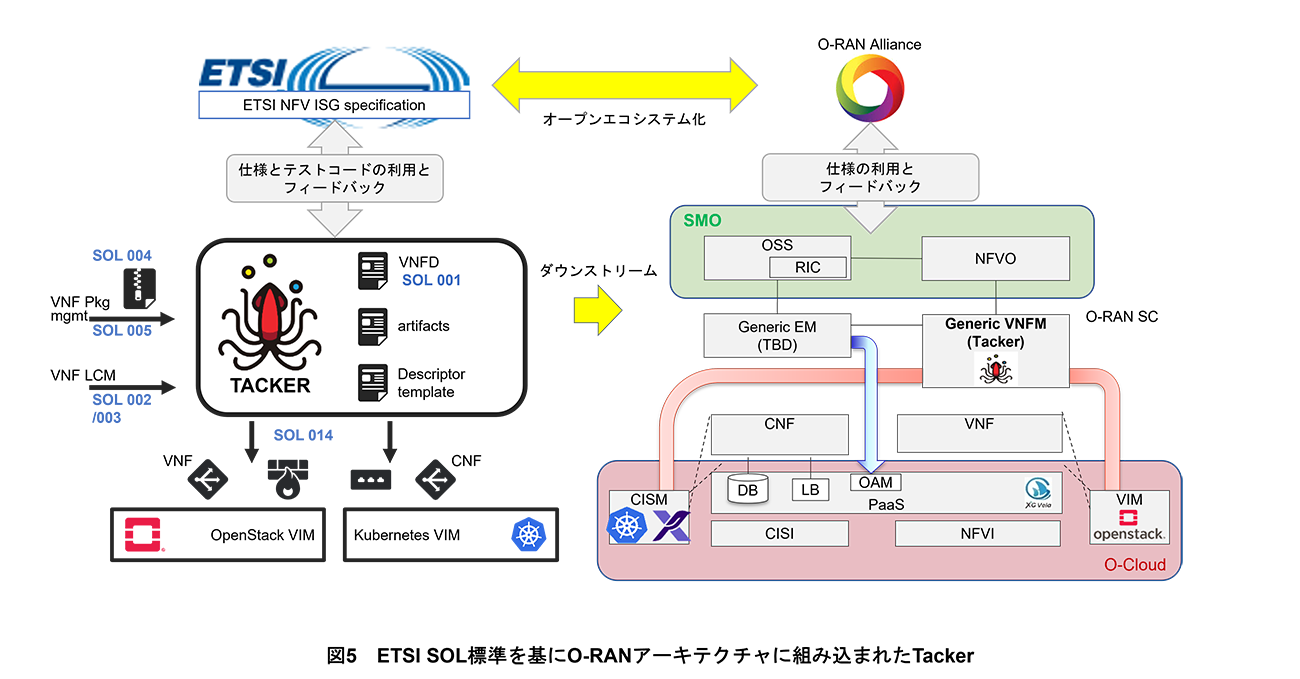

3.5 Tacker

Tackerは,さまざまな業界標準とオープンソース実装の間のギャップを埋める重要な役割を果たし,通信エコシステムにおける整合性と相互運用性を確保している.これは,ETSI

NFV標準仕様,WG6標準仕様,OpenStackオープンソースインフラストラクチャ,およびO-RAN

SCオープンソース実装の間の仕様・実装の橋渡しとしての役割を担っている.これにより,Tackerはテレコム業界の仕様や実装の断片化を回避し,さまざまな利害関係者がNFVオーケストレーションとO-RANデプロイに対して統一されたアプローチを採用できるようになる(図5).

Tackerは,SOL

001(VNFD(Virtual Network Function Descriptor)*103記述子テンプレート),SOL

002/003(NFVライフサイクル管理API)などのETSI SOL(ETSI Service

Orchestration Layer)*104標準に準拠することで,ETSI NFV ISG(Industry Specification Group)*105仕様を具体化しているオープンソースである.Tackerが利用しているETSI

NFVによって標準化されたAPIは,特にO-Cloud環境で,ETSI

NFV準拠のネットワーク機能とO-RANコンポーネント間の相互運用性を可能にする.

O-RAN

SC内では,TackerはO-CloudにデプロイされたVNFとCNFのオーケストレーションと管理を担当する汎用VNFMとして機能する.TackerはSMOフレームワークに統合され,OSS,RIC,NFVOと連携する.さらに,TackerはO-CloudのCISM,VIM,NFVIと連携し,ネットワーク機能のシームレスなデプロイとライフサイクル管理を促進する.

Tackerは,標準に準拠したオープンソースのVNFMとして機能することで,ETSI

NFVとO-RAN SCの両方の実装の相互運用性を維持し,ベンダロックイン*106を減らし,オープンで協調的な通信エコシステムを促進する.この促進により,通信事業者やベンダは,NFVのベストプラクティスを活用して自動化とスケーラビリティを実現しながら,クラウドネイティブのRANコンポーネントを効率的にデプロイできる.

- コアネットワーク:パケット転送装置や加入者情報管理装置などで構成されるネットワークで,通常は他のネットワークと相互に接続される.移動端末はRANを介してコアネットワークと通信する.

- クラウドネイティブ:オンプレミスではなく,クラウド上での構築運用を前提として設計されたシステムやサービスを指す.

- CNCF:Linux Foundation(*82参照)のプロジェクトで,コンテナ技術の発展と,その進化に関連するテクノロジ業界の連携を支援するために2015年に創設された団体.

- ZSM:ネットワークやサービスの管理を,人手を介さずに完全に自動化するためのフレームワーク.

- インフラストラクチャ:アプリケーションを実行するのに必要な物理的もしくは仮想的なデータセンタやサーバ,ネットワークなどの総称.

- プロデューサー:各種機能やインタフェース,サービスを提供するコンポーネント.

- コンシューマ:プロデューサーが提供するサービスを利用するコンポーネント.

- OSS:移動体通信ネットワークの障害や輻輳を発見し,制御や対策を行う事業者向けの運用支援システム.OSSは,通信事業者が提供するサービスを利用できるように,ネットワークやシステムの障害管理,構成管理,課金管理,性能管理,セキュリティ管理などを行う.

- EM:ネットワーク機器単位のFCAPS(障害,設定,アカウンティング,パフォーマンス,およびセキュリティ)管理・監視を行う機能ブロック.

- NFVO:複数のVIM(*77参照)にまたがる仮想リソースのIMSを実行し,VNF(*94参照)やネットワークサービスを展開・管理するシステム.

- NFVI:ETSI NFVで定義された,VNF(*94参照)が展開される環境を構築するすべてのハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントの総称.クラウドプラットフォームを構成する汎用サーバ,ストレージデバイス,ネットワークデバイス,およびそれらの物理リソースを仮想化するための仮想化レイヤ上のソフトウェアの総称.

- CIS:ETSI NFVで定義されたコンテナソフトウェアを実行するためのコンテナ実行環境であり,コンテナ内の計算リソースやネットワークリソースを提供するためのプラットフォーム.個々のCISインスタンスは,Kubernetes®のWorker Nodeに相当する.

- VIM:物理コンピュータ,物理ストレージ,物理ネットワークからなる仮想化プラットフォーム上の物理リソースを管理するシステム.

- CISM:ETSI NFVで定義されたCISリソースを管理するシステム.

- VNFM:仮想化ネットワーク機能(VNF(*94参照))のライフサイクルを管理するシステム.

- PIM:ETSI NFVで定義された物理リソースを管理するシステム.

- CCM:ETSI NFVで定義されたCISMやCISリソースを構築したり管理したりするシステム.

- Linux Foundation:Linuxを標準化し,商用利用を促進するために設立された非営利の技術コンソーシアムであり,さまざまなオープンソースのプロジェクトが活動している.

- ダウンストリーム:オープンソースのプログラムを利用するために開発元からソースコードを配布し利用可能とすること.

- ONAP:ネットワークサービスやライフサイクル管理を自動化するオープンソースプラットフォーム.

- ポリシー制御:ネットワークあるいは加入者情報などに基づいて,QoS(*108参照),パケット転送可否,課金などの通信制御を行う技術.

- Non-RT RIC:O-RAN Allianceにおいて,リアルタイム性が求められないことに対してインテリジェンスな制御を行うシステム.

- CCSDK:ONAPでネットワークコントローラの構築や自動化の管理に使用されるソフトウェアツールキット.

- テレメトリデータ:ログやトレースデータなどのシステムの状態や故障を表すデータ.

- VES:ネットワークイベントデータを収集・ストリーミングし,分析・監視するシステム.

- メッセージバス:さまざまなサービスやアプリケーション間でメッセージをやり取りするための仕組みやそれを実現するためのシステム.

- Kubernetes®:複数のサーバで構成される大規模環境に向けて,コンテナを管理するコンテナオーケストレーションツール.Kubernetes®はオープンソースソフトウェアである.

- ネットワーク機能オーケストレータ(NFO):仮想およびクラウドネイティブのネットワーク機能を調整・管理するシステム.

- OpenMSA:複数のネットワークサービスを柔軟に管理するためのソフトウェアフレームワーク.

- VNF:仮想化された通信機能(通信システム).

- CNF:コンテナ化されたVNF.

- StarlingX:OpenStack(*97参照)やKubernetesの機能を利用し仮想化基盤を提供するオープンソースの団体およびそのソフトウェアコンポーネント.

- OpenStack®:サーバ仮想化技術を用いて,1台の物理サーバ上で複数の仮想サーバを稼働させるクラウドインフラソフトウェアである.仮想サーバを異なるユーザのクラウドサービスに割り当てることができる.OpenStack®はオープンソースソフトウェアである.

- Tacker:OpenStackの一プロジェクトであり,ETSI NFVの仕様に従ってVNFやCNFのデプロイや制御を行うオープンソース.

- OAI:4G/5GのRANおよびコアネットワークを実装するオープンソースソフトウェアプロジェクト.

- ソフトウェアドリブン:従来の専用装置などのハードウェアをベースに運用や管理を行う仕組みとは別の,仮想化されたソフトウェアを中心に運用や管理を行う仕組みや考え方.

- パフォーマンス管理:管理オブジェクトの性能測定情報を登録,取得,送信することで,計測や監視を行うための手順や機能.

- FOCOM:ネットワーク障害,構成,パフォーマンスを監視・管理するシステム.

- VNFD:VNFの機能や振る舞いを定義するテンプレート.

- ETSI SOL:NFVサービスのオーケストレーションと自動化を可能にする標準化されたAPIのセット.

- ETSI NFV ISG:欧州電気通信標準化機構(ETSI)に属するNFVの標準仕様を推進する団体.

- ベンダロックイン:基地局や各種周辺装置を構成する装置が同一ベンダにより提供され,かつベンダ独自のインタフェースにより接続されることで,通信事業者が他ベンダ装置の導入をすることが困難になる状態.

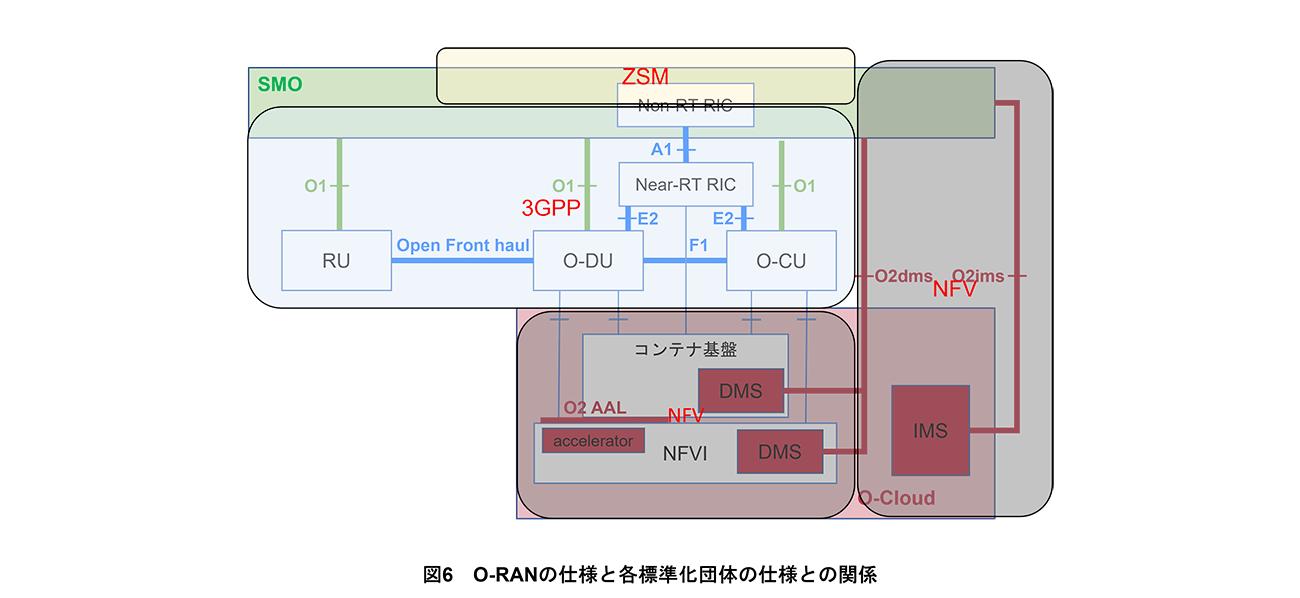

04.ドコモのvRAN実現に向けた標準化活動

ドコモは,O-RAN,3GPP,ETSI NFV,ETSI ZSM,OpenStack,O-RAN

SCをサポートすることで,5G以降のオープンでインテリジェントなRANの実現と,柔軟かつ相互運用可能な通信エコシステム構築に向けて積極的に貢献している(図6).この取組みでは,O-RAN,3GPP,ETSI

NFV,ETSI

ZSMを含む主要な業界標準を連携させることで,経済的で信頼性の高い自動化されたvRAN実装の実現をめざしている.

(1)インテントドリブン管理への貢献

モバイルネットワークが次世代に向けて進化する中で,デプロイや管理の自動化はvRANの効率的な導入,運用,最適化を可能にする重要な要素となっている.一方で,従来のRANアーキテクチャとは異なり,vRANはリソース利用効率と運用効率の向上のためにオープンで仮想化されたクラウドネイティブなアーキテクチャが導入されており,増大する複雑さ,動的なトラフィックパターン,および厳しいパフォーマンス要件に対応するためのよりインテリジェントな管理が必要となる.

現在,O-RAN

AllianceのWG1において,ドコモはSMO Intent-Driven

Managementの発展に重要な貢献をしている.本機能は,SMOがルールベースからインテントのような高レベルの結果駆動型に移行することによって,O-RANネットワークの運用における自動化,インテリジェンス,および効率性を向上させることを目的としている.このようなインテントドリブン管理を実現するためにIntent

Handler*107を使用することで,オペレータは,具体的な方法(エネルギー効率(EE:Energy

Efficiency)の向上,QoS(Quality of Service)*108の最適化など)を手動で定義するのではなく,達成したい「意図(インテント)」を指定できるようになる.次に,Intent

Handlerは,自身の中の機械学習*109モデルがリアルタイムデータに基づいてネットワークの動作を予測,最適化,適応できるようにすることによって,これらの「意図」を自動化されたワークフローやネットワーク設定情報に変換する.

ドコモは,WG1に加えて,ETSI

ZSMや3GPP SA(Service and System Aspects)*1105などの複数の標準化団体におけるネットワーク管理の自動化にも注力している.3GPP

SA5は,Closed loop*111,ネットワークデジタルツイン*112,AI/ML管理などのインテントドリブン管理に加えて,自動化イネーブラ*113を標準化している.

(2)電力消費の課題解決への貢献

さらに,RANの進化に伴い,EEはオペレータにとって重要な優先事項となっている.従来のRANとは異なり,vRANは仮想化のオーバヘッド*114と動的なリソーススケーリングによって電力消費に新たな課題をもたらしている.現在,O-RAN

Alliance内の複数のWGにおいて,ドコモはEEと省エネルギー(ES:Energy

Saving)の2つの側面からこの課題解決に向けた重要な役割を果たしている.

WG1のユースケース仕様書[7]「Network

Energy

Savingユースケース」では,特にAI/MLベースの自動化によるEEの最適化とESメカニズムの実装に焦点を当てている.

RANはモバイルネットワークのエネルギーの大部分を消費するため,EEの改善は運用コスト(OPEX(OPerating

Expense)*115)と環境への影響の両方を削減するために不可欠である.

ESの手法は,キャリア,RF(Radio

Frequency)チャネル,ネットワークコンポーネントの停止からリソース割当ての最適化まで,制御対象の範囲と時間スケールが異なる.ES戦略はO-Cloudコンポーネントにも適用され,O-Cloudリソースのエネルギー管理,エネルギー節約を可能にするアーキテクチャオプション,詳細なエネルギー節約O-CloudユースケースがWG6内でさらに検討されている[11].

ドコモは,EEの高いvRANを実現するために,3GPP

SA5などの他の標準化団体においても大きく貢献している.3GPP

TS28.310[12]で規定されているように,3GPP

SA5では,エネルギー使用を最小限に抑えながらネットワークパフォーマンスを評価するためのEE

KPI(Key Performance Indicator)*116,EEやESを実現する方法論やKPIの取得方法,およびそれら取得したKPIの通知手順を詳細に記述することによって,電力を最適化するためのエネルギー管理とオーケストレーションメカニズムに焦点を当てている.

ドコモはオープンソースの取組みとベンダコラボレーションを,モバイル業界のイノベーションと進化の主要な原動力として重視している.

- Intent Handler:インテントドリブン管理を実現するために,AI機能を利用してインテントを解釈し,必要なワークフローや設定ファイルを生成するシステム.

- QoS:ネットワークにおいて,パケットにマーキングして優先的に処理するなどの方法により,通信品質を適切に管理するための技術.音声通話などにおいて通話が途切れないようにデータ転送よりも優先するなどの処理を行う.

- 機械学習:人間が知覚や経験から学習するのと同様に,コンピュータがデータから知識や判断基準,行動などを獲得することを可能にする技術.

- 3GPP SA:3GPPにおける,サービス要件,アーキテクチャ,セキュリティ,コーデック,ネットワーク管理を規定するワーキンググループ.

- Closed loop:運用の自動化の仕組みであり,人手を介することなく,ネットワークや装置の状態変更に対して対処を行い,ネットワークや装置を自動で制御し続ける仕組み.

- ネットワークデジタルツイン:現実空間のありとあらゆるものの位置や形状,各種センサ情報などをデジタルの仮想空間にリアルタイムに再現したもの.

- イネーブラ:複数のサービスシナリオ制御部から利用されるサービス構成部品,または機能.

- オーバヘッド:ある処理に対して,目的外に発生する付加的な処理や負荷.

- OPEX:設備の設計設定や維持管理するために発生する費用.

- KPI:ユーザやシステム性能を測るための主な指標.

05.あとがき

ドコモは,ネットワーク全体での効率的な運用を可能にする,経済的で信頼性の高い全国的な展開をめざしたvRANの開発に成功した.この成果は,O-RAN,3GPP,ETSI

NFVの業界標準によって支えられており,これらの連携を踏まえた標準化を受け,2024年度に開発され2025年度以降,順次商用デプロイを実施中のvRANシステムは,相互運用性と拡張性を確保している.ドコモは,これらの標準化団体に2千件以上の提案貢献を行い,オープンで仮想化されたネットワークを形作る上で重要な役割を果たしてきている.

また,ドコモは,5G以降に積極的に貢献するために,O-RAN,3GPP,ETSI

NFV,ETSI ZSM,OpenStack,およびO-RAN

SCをサポートし,より相互運用可能で柔軟な通信エコシステムを推進している.これらの取組みは,O-RAN,3GPP,ETSI

NFV,ETSI

ZSMを含む業界標準をリードすることによって,経済的で信頼性の高い自動化されたvRAN実装を実現し,将来のモバイルネットワークのシームレスな統合と拡張性を確保することに焦点を当てている.

今後ドコモは,vRANの課題を解決し,次世代モバイルネットワークをさらに前進させるために,Beyond

5G*117および6Gの研究開発を積極的に行っている.今後も新たな技術開発やグローバル標準への貢献を通じてイノベーションを推進し,より効率的で柔軟かつインテリジェントなネットワーク基盤の実現をめざす.

- Beyond 5G:5G以降の無線通信システムを表す用語として広く用いられており,「6G」とほぼ同義である.

文献

-

[1] 水田,ほか:“RAN仮想化(vRAN)に向けた取組み,”本誌,Vol.30,No.1,pp.14-26,Apr. 2022.https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/corporate/technology/rd/technical_journal/bn/vol30_1/vol30_1_004jp.pdf

-

[2] 安部田,ほか:“O-RAN Alliance標準化動向,”本誌,Vol.27,No.1,pp.36–42,Apr. 2019.https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/corporate/technology/rd/technical_journal/bn/vol27_1/vol27_1_007jp.pdf

-

[3] O-RAN ALLIANCE:“O-RAN Decoupled SMO Architecture 3.0,”WG1: Use Cases and Overall Architecture Workgroup,Oct. 2024.

-

[4] O-RAN ALLIANCE:“O-RAN SMO Intents-driven Management 4.0,”WG1: Use Cases and Overall Architecture Workgroup,Feb. 2025.

-

[5] tm forum:“TR290 Intent Common Model v3.0.0,”Exploratory Report,Feb. 2023.

-

[6] 3GPP TS28.312 V17.3.1:“Management and orchestration; Intent driven management services for mobile networks,”Apr. 2023.

-

[7] O-RAN ALLIANCE:“O-RAN Use Cases Detailed Specification 16.0,”WG1: Use Cases and Overall Architecture Workgroup,Feb. 2025.

-

[8] O-RAN ALLIANCE:“O-RAN Operations and Maintenance Architecture 14.0,”WG10: OAM for O-RAN,Feb. 2025.

-

[9] O-RAN ALLIANCE:“O-RAN O1 Interface Specification 15.0,”WG10: OAM for O-RAN,Feb. 2025.

-

[10] ETSI GR NFV-IFA 046 V5.1.1:“Network Functions Virtualisation (NFV) Release 5; Architectural Framework; Report on NFV support for virtualisation of RAN,”May 2023.

-

[11] O-RAN ALLIANCE:“O-RAN Study on O-Cloud Energy Savings 2.0,”WG6: Cloudification and Orchestration Workgroup,Oct. 2024.

-

[12] 3GPP TS28.310 V18.1.0:“Management and orchestration; Energy efficiency of 5G,”Mar. 2023.