空間データ基盤の概要

- #データ/AI活用

山田 渉(やまだ わたる)

横野 脩也(よこの なおや)

工藤

忍(くどう しのぶ)

サービスイノベーション部

あらまし

空間データ基盤は,安価なカメラと画像解析技術により,現実世界の精密な3Dスキャンを誰でも手軽にできるようにする.そしてドコモでは,収集した屋内外のあらゆる空間の3Dモデルを用いて,通信,建築,不動産などをはじめとした,さまざまな産業における業務の効率化をめざしている.本稿では,ドコモが開発を進めている空間データ基盤の概要,構想,およびさまざまな産業における応用の可能性について解説する.

01.まえがき

日本をはじめとする多くの先進国における少子高齢化の進行に伴い,さまざまな産業で労働力不足が深刻な課題となっている.例えば,日本における建築・建設分野では,熟練労働者の減少により,維持管理の負担が増加している.中でも,道路,橋梁,トンネル,ダムといった社会を支えるインフラは,高度経済成長期に集中的に建設されたものが多く,その大部分が耐用年数を迎えている.そのため,今後の安全な社会基盤の維持には,老朽化したインフラのメンテナンスが不可欠であり,そのコストは年々増大していくものと考えられる.しかしながら,これらの作業には専門知識を有する技術者が必要であり,その人材不足が深刻な問題となっている.このため,人材不足を補う技術革新が今後の社会の持続性にかかわる重要な課題となっている.

通信分野においても,設備の維持管理の負担は増加し続けている.特に移動通信においては,5Gの普及により,従来の4Gと比較して,より高周波数帯が使用されるようになり,その結果,1つの基地局がカバーできる範囲が狭くなっている.将来的に6Gが実用化されると,さらなる高周波数帯の活用が進み,基地局の設置密度は一層高まることが予想される.加えて,携帯事業者間の競争はますます激化しており,新規基地局のみならず既存基地局においても,設備の高度化・高品質化と,構築・点検・保守作業の低コスト化の両立が不可欠となっている.移動通信に限らず通信分野全体においても,電柱や地下設備などのインフラ設備の構築・点検・保守作業においても同様な状況であり,通信事業のさらなる発展において,このようなインフラの管理は大きな課題となっている.

このような課題を解決するためには,現実空間の情報を高精度にデジタル化・仮想化した空間をAIによって分析することで,効率的な維持管理手法を確立することが重要である.そこでドコモでは,空間データ基盤を開発しこれを活用することで,課題の解決に向けたアプローチを行っている.

本稿では,空間データ基盤の概要と応用の可能性について解説する.

02.空間データ基盤の概要

従来,3D空間情報の取得にはLiDAR(Light Detection And Ranging)*1が広く用いられてきた.LiDARは,高精度な距離計測が可能であり,構造物や地形の詳細な3Dモデルを取得するために有用な技術である.しかしながら,LiDARの導入にはいくつかの課題がある.まず,LiDAR機器は高価でコスト面での負担が大きい.また,LiDARを運用するには専門的な知識が必要であり,データの取得・処理・活用には熟練した技術者が不可欠である.そのため,LiDARを活用した3Dスキャンは,多くの実証実験が行われる一方で,実際の現場での活用は限定的なものに留まっている.

そこで空間データ基盤では,カメラと画像解析技術を活用することで,誰でも簡単に,そして安価に現実空間の3Dスキャンを実現することをめざしている.本技術は,全方位カメラ,スマートフォン,ドローンなどの一般的なカメラデバイスから得られる映像を用いて,高精度な3Dスキャンを実現するものである.特に,本技術の中核としてGS(Gaussian

Splatting)*2を活用する.

GSは,従来のメッシュ*3ベースやボクセル*4ベースの3D表現手法とは異なり,3D空間上に3次元のGaussian splats*5を配置することで,オブジェクトの形状やテクスチャ*6を再構成する技術である.この手法の利点として,計算コストを抑えながら,非常に高精細な3Dモデルを生成できることが挙げられる.従来の手法では,複雑な幾何形状を再現するために大量のメッシュやポリゴンが必要であったが,GSでは,それらを必要とせずにリアルタイムレンダリングが可能である.また,カメラ画像から直接3D情報を生成するため,LiDARのような専用ハードウェアを必要とせず,低コストでの運用が可能である.

ただし,高精細な見た目の映像をリアルタイムにレンダリングできる一方で,LiDARと比べると,物体の形状の精密さは劣ること,3Dモデルの最適化に多くの計算が必要となるため,リアルタイムな3Dスキャンが難しいことなどが欠点として挙げられる.そのため,これらの特性を考慮のうえ現場へ適用することが重要である.

- LiDAR:レーザー光を用いて対象物までの距離を測定し,3D点群を取得する手法.

- GS:フランスの国立情報学自動制御研究所,コートダジュール大学,マックスプランク情報学研究所がSIGGRAPH 2023で発表した2D画像から高精度な3次元モデルを復元する技術.なお,本技術の商用展示,商用サービスでの利用といった商用利用はライセンスが必要な点に注意.

- メッシュ:頂点,辺,面の集合体であり,3D形状を表現するために使用される.

- ボクセル:3Dにおけるピクセルに相当するもので,3D空間を区切る立方体の最小単位.

- Gaussian splat:3次元ガウス分布に基づく広がりを各点に与えて表現される点群.

- テクスチャ:3D形式のデータにおいて,物体表面の質感を表現するために物体表面に貼り付ける画像のこと.

03.空間データ基盤の応用可能性

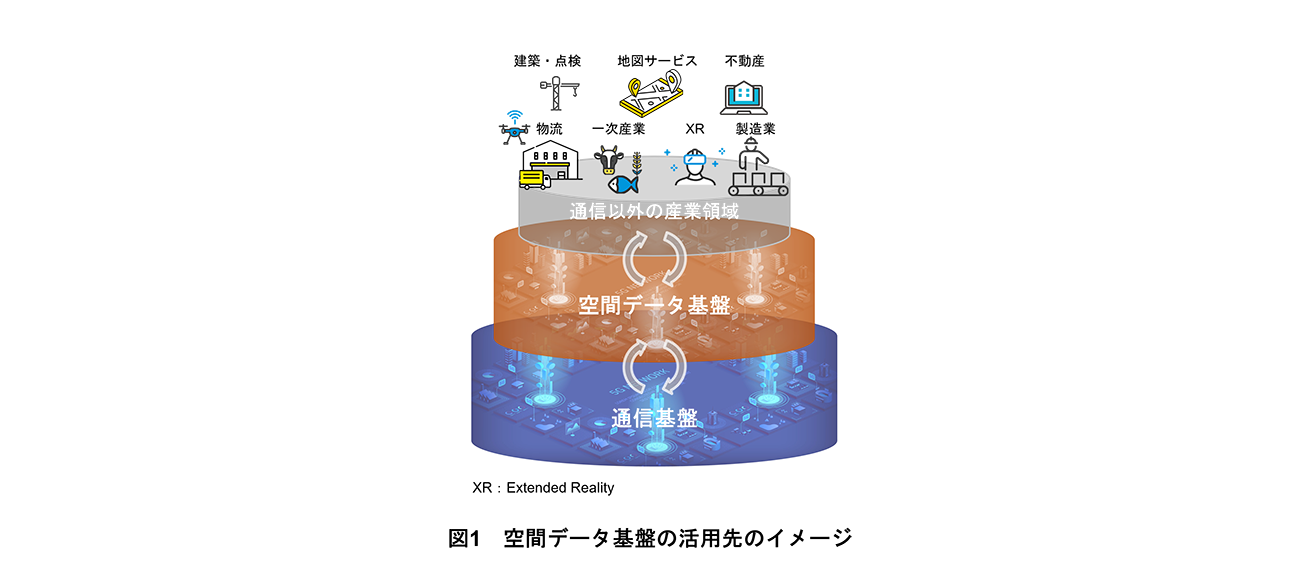

空間データ基盤の応用可能性について解説する.図1は空間データ基盤の活用先のイメージである.屋内外のあらゆる空間の3Dモデルを内包した空間データ基盤の活用により,通信分野をはじめ,建築・不動産を含むさまざまな産業におけるDX(Digital Transformation)*7の実現を狙っている.このような3Dスキャンを使った効率化はさまざまな企業で検討が進められているが,ドコモでは,NTTグループの中核分野である通信分野の業務効率化に活用することで,コストの面での効果が期待できる.以下では,まず通信分野におけるDXの可能性を中心に紹介し,その後,ほかの産業での応用についても触れていく.

3.1 通信分野での活用

通信分野におけるDXの可能性について述べる.無線通信におけるエリア設計は,基地局の位置やアンテナの向き,無線周波数*8の帯域などを考慮して,空間中に電波をできるだけ漏れがないように,かつ効率的に配置することが求められる.もちろん,実際の無線通信においては,電波の伝搬や干渉以外にも,各地点のネットワーク需要や基地局自体の処理能力,ネットワーク構成など,さまざまな要素が複雑に関係する.加えて,特に6Gにおいては,屋内外にもさらに多くの基地局が設置され,電波のエリア設計の複雑さが一層増すと予想される.そのため,将来,ネットワークのさらなる電波配置の効率化を実現するにあたっては,空間の形状を正確に把握し,電波の伝搬や干渉などを精密に計算する技術が一層重要になる.

そこで空間データ基盤では,これらの課題を解決し通信事業の業務効率化をめざす.例えば,無線エリアの設計において,空間データを基に電波シミュレーション*9を行うことで,従来,ネットワーク設計者の知識と経験に頼っていた部分を自動化することが可能になり,さらに迅速かつ正確にエリア設計を行うことができると期待される.また,電波調査においても,3D空間データを取得することで,各地点の電波の状況を精密に可視化し,目視不可能な電波の分布を直感的に分かりやすくする技術が実現できる.これにより,電波調査の効率化が進み,基地局の配置やパラメータ設定の最適化にも貢献することができる.

また電波の設計や調査以外として,基地局の物理的なメンテナンスにも活用することを考えている.例えば,ドローンを使った屋外基地局の撮影で,撮影画像から従来よりも高品質な3Dモデルを作成することができるようになる.これにより,従来では発見が難しかった設備の劣化や異常を早期に発見できるだろう.

また電柱や橋梁添架の管路などの通信インフラ全般においても同様に効率化を進めることで,通信事業の効率化に大きく貢献できると考えている.

3.2 建築分野での活用

空間データ基盤の建築分野での活用について述べる.活用の例として,建造中の建物の工事進捗状況の把握や点検が挙げられる.現場の作業員が定期的に3Dスキャンを行うことで,計画に対する遅れを分かりやすく可視化でき,迅速な対応が可能となる.また,既存の撮影した建物の劣化(例えば,サビやヒビ)を検知する機械学習*10技術と組み合わせることで,3次元モデル中に劣化箇所を強調して表示することもでき,一目で劣化箇所を把握できるようになる.この技術は,ビルだけでなく,トンネルや橋梁,線路など,さまざまな社会インフラの維持管理にも応用できると考えられる.このような建造物は国内に多数存在するため,網羅的に実施しようとすると,安価かつ正確に対象物を測定することが重要になる.そのため,カメラから高精細な3Dモデルをつくる空間データ基盤の利点が活かせると考える.

3.3 そのほかの分野での活用

空間データ基盤は,インフラの維持管理や最適化以外の分野においても多くの応用例が考えられる.例えば,3Dモデルを活用した不動産の遠隔内見サービスや,工場における製造ラインやロボットのシミュレーションなども考えられる.さらには3Dモデルや電波データを用いて,画像などから高精度な位置推定を可能にする技術を確立することでGNSS(Global Navigation Satellite System)*11が届きづらい建物内での精度高い位置追跡が可能となり,新たな位置情報サービスやロボットの運用サービスなどが可能になると考える.

- DX:ITを活用してサービスやビジネスモデルを変革させ,事業を促進するとともに人々の生活をあらゆる面で良い方向に変化させること.

- 無線周波数:無線信号の搬送波に使用される周波数.

- 電波シミュレーション:空間における電波の伝搬や信号強度分布などをコンピュータ上で再現,予測する手法.

- 機械学習:入力されたデータを基にパターンを学習し,何らかのタスクを実行するコンピュータアルゴリズムのこと.

- GNSS:GPSや準天頂衛星などの衛星測位システムの総称.

04.あとがき

本稿では,空間データ基盤の概要とその応用について解説した.前述のように,空間データ基盤は,通信分野だけでなく,建築や点検,不動産などさまざまな産業においても応用可能性を秘めていると考えている.今後は,実用化に向け,より高精度かつ高速なGSや、各産業でのユースケースに向けた研究開発を進める.

なお,本特集では,空間データ基盤の中核の技術であるGSの基本的な説明と,その応用である超解像を使った例,さらには,電波測定技術との組合せなどの応用技術についても解説をする.