docomo EVERYDAY情報格差ゼロへ!シニア世代の講師を育成して地域をつなごう

スマートフォンが生活の必需品となるなか、情報格差の解消に向けた新たな挑戦がはじまっています。今回は、シニア世代によるデジタル支援の仕組みを中心となって推進する社員にインタビューしました。

ドコモCS関西

フロント支援事業部 セールスデザイン部 推進担当

三宅 悠介

ドコモCS関西

フロント支援事業部 セールスデザイン部 推進担当

木下 祐介

ドコモCS関西

フロント支援事業部 セールスデザイン部 推進担当

森田 裕真

- 所属は取材時のものです。

広がる情報格差と、地域に根ざした解決策

──施策の内容をお聞かせください。

三宅:デジタル社会が加速してITやAI(人工知能)の導入が進むなか、スマートフォンなどの機器を使いこなす人と、そうでない人の間でデジタルデバイド(情報格差)が広がっています。本施策はその格差をなくすべく「シニア世代の講師」を育成し、同世代にデジタル知識を還元する取組みです。

単なるコミュニケーションツールだった携帯電話の役割は、いまでは生活に欠かせないライフラインの一つになりました。公的なサービスや災害時に必要な情報など、デジタルの知識がなければ場合によっては恩恵を受けられなくなってしまいます。

──どのように施策を進めていったのでしょうか。

木下:2年ほど前から、私たちの部署ではデジタルデバイド解消のため北陸・東海・関西ブロックの自治体やシルバー人材センターを中心にスマホ教室を開催し、シニア世代に向けて機器の基礎知識などを伝えてきました。ですが、それだけではどうしても行き届かない場所がでてきます。

格差は個人間だけでなく、インフラが整う都市部とそうではない農村部など、異なる地域間でも生まれます。一組織だけでは到底その広範囲をカバーできない。思案していたところ、神戸支店のシルバー人材センターから打診がありました。

三宅:「センターの人材を講師として育成できないか」。その提案は、私たちにとって願ったりかなったりでした。講師を育てれば地域が自活できる。取組みを広げれば、いずれは全国の格差がなくなっていくかもしれない。さっそく取りかかりましたが、簡単な道のりではありませんでした。

登壇して多人数に教える講師を育てるのは、私たちにとってもはじめてのこと。まず初年度、1回3時間ほどの研修で講師になってもらおうと算段しましたが、それではとても独り立ちするレベルにまで達することができないということに直面してしまったのです。

森田:それぞれが知見を持ち寄り、新たな育成プログラムをつくる必要がありました。手探りで進め、できたのが「4STEP制 講師育成メニュー」です。

「4STEP制」で自信と技術を育む

──「4STEP制 講師育成メニュー」とは、どんな内容ですか。

三宅:まずステップ1で、講師としての立ち振る舞いなどを含めた基本知識をインプットしてもらいます。ステップ2では知識の定着具合をテストします。ステップ3はアウトプットで、サブ講師として授業に参加してもらい、現場ならではの空気感を知ってもらいます。最後のステップ4が、一人で登壇し、授業で得た学びをフィードバックしてもらうといったものです。

行程を分割すれば細かな点まで指導できるし、引っかかりに応じて、またそのステップの最初に戻って学びをやり直せます。

──指導にあたってのご苦労は?

森田:もともとセンターに登録しているわけですから、講師希望の方々は働く意欲をお持ちです。ですが、普段私たちが当然のように使うカタカナ用語が通じないことも。そこで「ダウンロード」は「機能を取込む」にいい換えるなど、シンプルでわかりやすい資料の作成を心がけました。

相手は人生の大先輩。失礼のないよう接し方にも心を砕きました。その甲斐もあり、研修後には「人に教えていく自信と勇気が付いた」など、前向きな言葉を数々いただいています。

──施策をやり抜いた原動力は何ですか。

木下:山間部や集落など、私たちが行かないとデジタルデバイドが解消できない場所がある。誰かに必要とされていることが大きなモチベーションになりました。

公共交通機関だけではたどり着けないのがあたり前で、がたついた道をレンタカーで進み、ようやく現地で講習会を開けても、参加者が少ないケースもあります。でもその種が芽吹き、いずれは地域や人を格差から救うかもしれません。

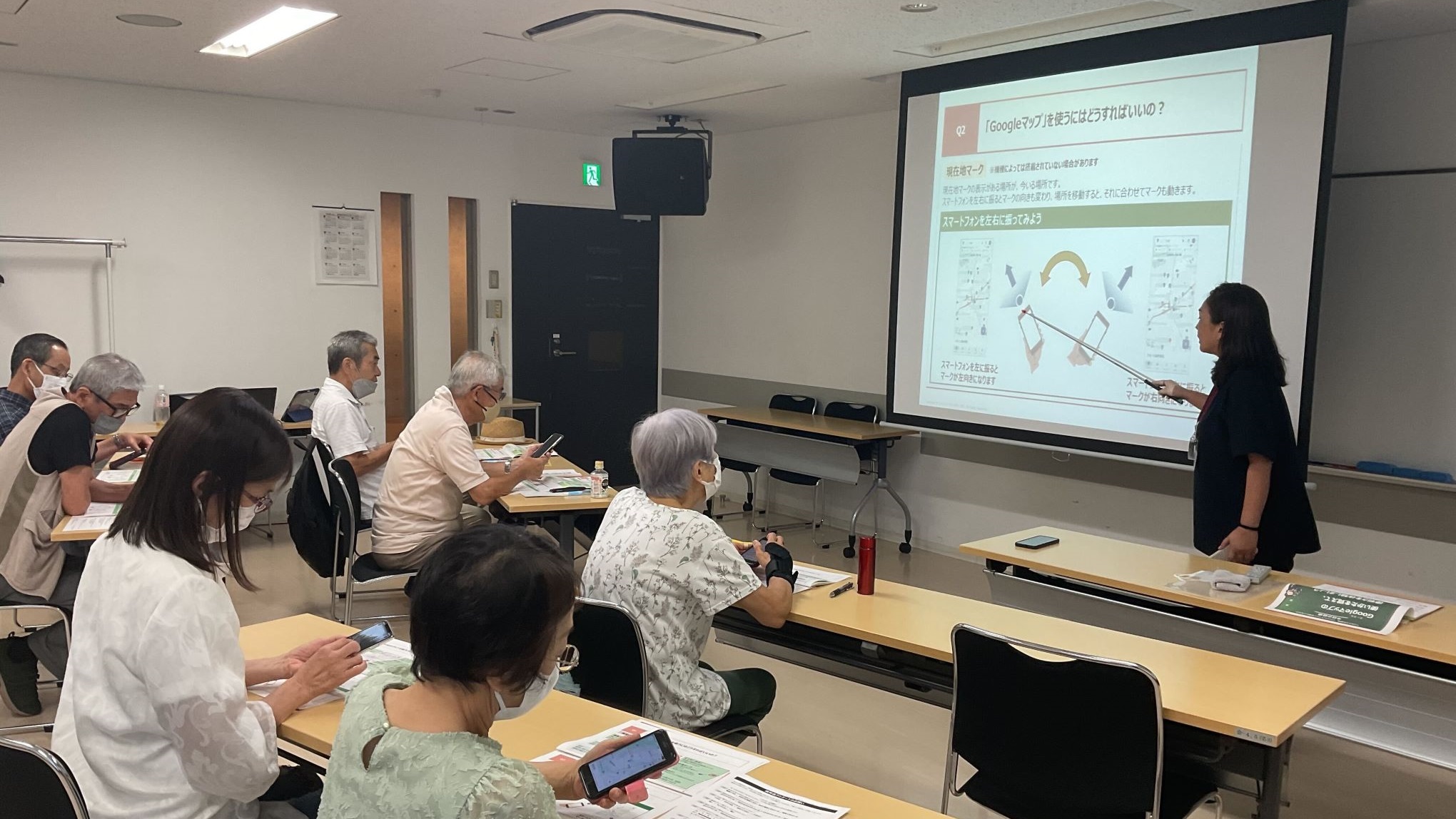

シニア世代の講師によるスマホ教室の様子

デジタル社会から誰も取残さないために

──シニア世代が教える仕組みに、独自性を感じます。

三宅:年を重ねると知りたいと思う対象が減り、社会から孤立する問題もでてきます。一方で、いくつになっても何かに興味を抱く姿勢が人生を豊かにすると思うのです。ただの「勉強」ではなく「デジタルってこんなに面白いんだ」と同じ世代で共有し、生きることを楽しんでほしい。本施策の背景にはそんな思いがあります。

森田:関西や東海・北陸にもまだかかわりのない自治体がたくさんあり、いずれは全国で本施策を進めていければと思います。生成AIの急激な浸透などにより、実は、デジタルデバイドはシニア世代だけでなく若い世代にも広がっています。いまよりさらに一歩進み、世代を問わない格差解消にも挑戦してみたいですね。

三宅:最終的には、私たちが必要とされなくなるのが正解でしょう。それはつまり、デジタルデバイドが解消されたことを意味します。めざすべきは、地域で一人ひとりが言葉を交わして教え合う関係が根付くこと。誰も取残されない、自活できる社会づくりの一翼を今後も担っていきたいと思います。

左から、三宅、吉村、森田、古山、勝良、木下、石塚