docomo EVERYDAYもったいない精神で知恵と工夫を絞った。

「深夜冷却」でCO2排出削減

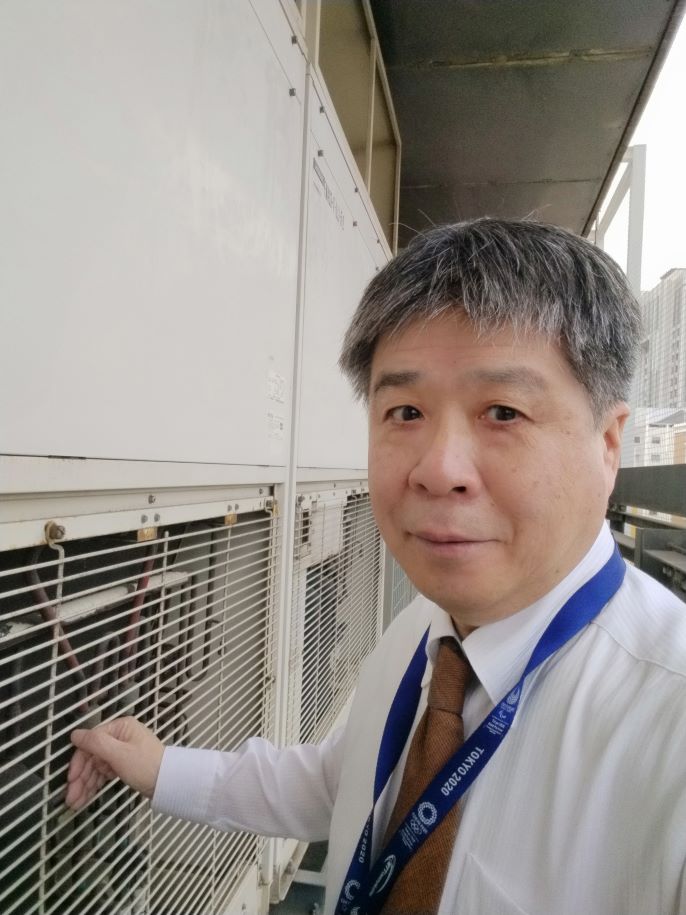

ドコモでは、深夜にビルを冷却し、昼間の冷房を抑える省エネ施策を全国117棟のビルで実施しています。今回はこの取組みの裏側を、現場で試行錯誤を重ねてきた社員に話を聞きました。

株式会社ドコモCS

インフラNW構築部 通信建物電力部門

電力マネジメント担当

山本 昌樹

「深夜冷却」でCO2排出削減とは?

──本施策の概要をお聞かせください。

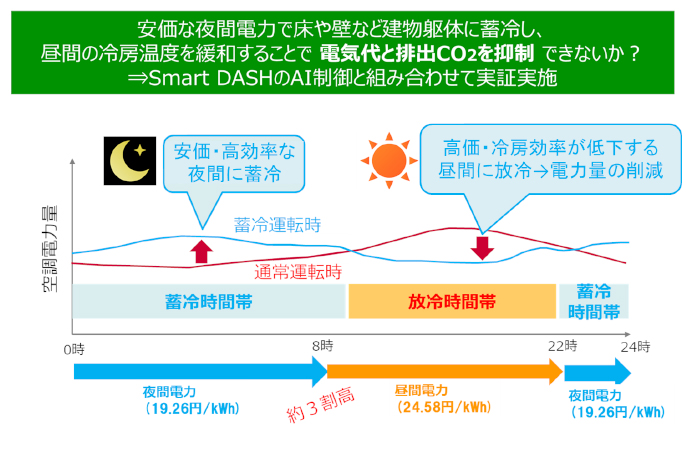

山本:簡単にいえば、電気代の安い深夜にビル内の機械室の温度を下げて、冷房効率を上げることで消費電力の削減を図る施策です。夜のうちに室内をしっかりと冷やしておけば蓄えた冷熱により、電気代が約3割高になる昼間に空調機の運転を抑えることができます。これを日々繰り返すことで節電し、温室効果ガス(CO2)の排出削減にもつなげます。現在は、特に効果的な冬季の1月~5月にかけて、本施策を実施しています。

──施策を考えついたきっかけは何でしょうか?

山本:私が所属するインフラネットワーク構築部では、電気代の削減やCO2の実質ゼロをめざす「カーボンフリー」を使命の一つとして掲げています。2011年の東日本大震災以降、高騰が続く電気代をいかに減らすか。まずは、機械室内の気流の改善や温度設定の引上げを試みました。

しかし、それにも限界があります。温度設定を上げ過ぎれば、今度は室内の装置に故障などの不具合が出る可能性が出てきます。取組みはほぼ出尽くして、八方ふさがりでした。そんなとき空調関連の学会で、ある発表を目にしました。冬場、誰もいない夜間に天井・壁や床(躯体)を暖めておけば、昼間は暖房をそこまでつけずとも快適に過ごせるという、オフィスビルでの実験結果です。

「この手があったか」と思いました。これまではとにかく電気の使用量をいかに減らすかばかりに目を向けていましたが、時間によって異なる電気料金をうまく活用するという発想に、思わずひざを打ちました。

全国117棟で実現─成功のカギは地道な調査

──どのように施策を進めていきましたか。

山本:このアイデアを部署で話すと「なるほど。そういう方法もあるのか」という反応が。上層部からも一度試してみようと好感触で、すぐにゴーサインが出ました。テストするにあたっての前提は、NTTファシリティーズが培ったAI(人工知能)空調制御システム「smart DASH(スマートダッシュ)」が、その機械室に入っているかどうかです。状況に応じた温度調整は、人力での操作では到底間に合わないので。

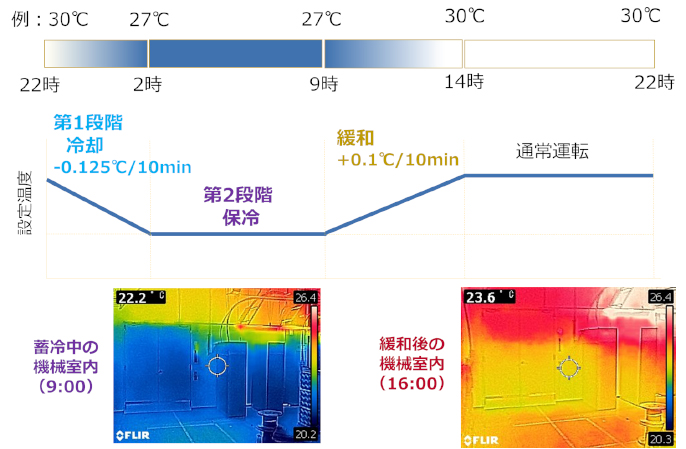

機械室の選定のあとは、いよいよ適切な冷房運転のスケジュールの見極めです。夜間にやたらに冷やし過ぎても電気代がかさむし、結露を招きます。また引下げた機械室の温度を昼間はどのくらいのペースで戻していくのが最適なのか。ぎりぎりの肝要の数値を求め、パラメーターの見極めに心血を注ぎました。

最終的には、夜間料金開始の夜10時から徐々に設定温度を引下げ、一定の温度に固定。昼間料金帯である翌9時から徐々に設定温度を引上げて、蓄冷分を放出するスケジュールが構築されました。しかし、一発で決まったわけではありません。試行錯誤を繰り返した結果です。

数棟でのテストの結果、ある程度の成果が見込めたため、2024年には北海道から九州まで、全国各地にあるドコモとNTTコミュニケーションズのビル117棟で施策を実施しました。

結果、1年間で33万6000kWhの電力、排出CO2は147.1トンの削減につながりました。これは一般家庭85世帯分に相当します。こうした躯体蓄冷施策は通信・データセンター業界初の取組みで、私が知る限りでは実施している競合他社はまだありません※。

- 2025年5月現在、通信・データセンター業界において、ドコモ調べ。

足元からコツコツとエコな一歩を

──施策を進めるにあたり、苦労したことはありますか?

山本:実は、すべてのビルで効果が出たわけではありませんでした。なかには変化がなかった部屋、より電気代がかさんでしまった部屋も。なぜ無効になってしまうのか、その部屋を事前に識別するにはどうしたらいいのか──。机上で頭をかかえても答えが出ず、足を使っていくつかの機械室を調査したところ、過去から積み重なったケーブルが床を覆い、コンクリートまで冷気がたどり着かないなどのケースが見受けられました。

こうした結果を蓄積し、苦労の末にいまでは「有効」と「無効」をある程度識別できる技術を確立させることができました。温度変化のスケジュール管理技術に続き、同技術も特許として出願する予定です。

──今後の展望をお聞かせください。

山本:まだ構想の段階ですが、太陽光や風力による余剰発電を使って本施策を実施できればと思います。再生可能エネルギーは発電量をコントロールしにくいため、オフィスや工場が止まる休日にはどうしても余剰電力無駄が出てしまう。電気代の削減から一歩進み、そうした余剰なクリーンエネルギーの活用まで踏み込めればと考えています。

──この施策は、コツコツ進めている印象を受けました。

SDGs(持続可能な開発目標)や脱炭素への取組みへの思いをお聞かせください。

山本:夜に冷気をためて、昼に使用する。ほとんど特別な装置も必要なく、先端を行くというにはいささか地味かもしれませんが、新しい方法ばかりに目を向けずとも、このように足元を見てみると工夫次第でまだまだできることがあります。

もったいない精神をモットーに知恵と工夫で持続可能な社会をつくっていく。注目を浴びる分野だからこそ、そうした姿勢も今後は大事になってくるのではないでしょうか。