docomo EVERYDAYスマホの日常使いで

いつの間にか健康になれる社会の実現

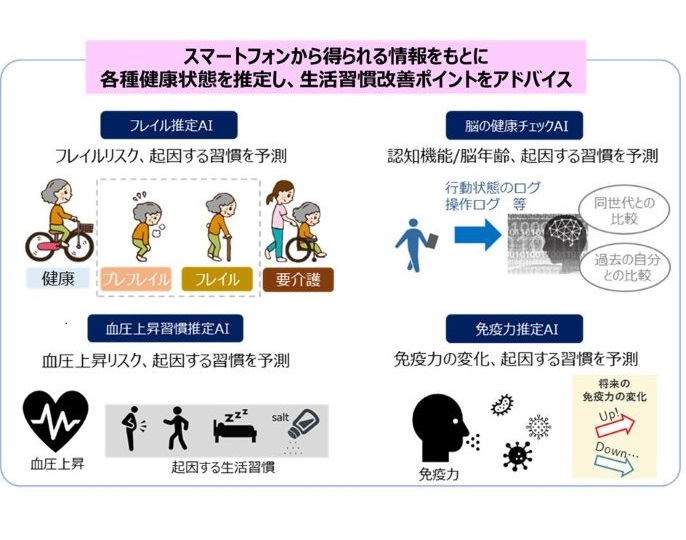

ドコモでは、お客さまの同意のもと、自動的に取得できて生活習慣を反映したスマートフォンログを活用することで、お客さまの負担なく健康状態を推定し、健康行動につなげるさまざまなAIを開発しました。

今回は、この取組みを中心となり推進している社員に話を聞きました。

クロステック開発部

医療・ヘルスケア技術開発

檜山 聡

- 所属は取材時のものです。

いつの間にか健康になれるAIとは

──サービスの内容についてお聞かせください。

スマートフォンから取得したログをもとに、その人の健康状態をAI(人工知能)が推定し、生活習慣の改善につなげていくというものです。ドコモが提供する「dヘルスケア」や「健康マイレージ」といったアプリを通じてご利用になれます。

アプリの利用者は普段どおりにスマホを使うだけ。フレイル(加齢に伴い心身が弱った状態)や、免疫力、脳の健康など、多様な健康状態をAIが推定し、「最近歩数が少なくて少々引きこもりがち」「寝る時間が遅い」などの健康によくない生活習慣に対して利用者に気づきを与え、具体的な数値目標とともに改善アドバイスを個別に提供します。

加えて、各種AIを集約・搭載したAPI基盤として「HealthTech(ヘルステック)基盤」も開発しました。APIとは、サービスと外部システムをつなぐもので、この共通インターフェースによりドコモのサービスに限らず、パートナー企業のみなさまも私たちの開発したAIを簡易に外から接続して使うことができるようになりました。

お客さま目線で「スマホ」に着目

──どのような経緯・背景で形になったのでしょうか。

健康上の問題で日常生活を制限されずに過ごせる「健康寿命」の延伸や、いまや60兆円を超える医療費、さらに介護費低減などの観点から、国民一人ひとりが健康行動に取組む必要性が増しています。ところが、なかなか浸透していません。

その原因の一つは、医療費がとても高い欧米に比べ、皆保険制度のある日本では数割の自己負担で良質な医療を受けられることにあります。それ自体は素晴らしいことですが、反面、病気の予防に対して投資しようという意識を持ちにくくなります。

従って、自分の健康に関するデータを積極的に入力しようという気持ちも起きにくい。そこでお客さまの視点に立ち、スマートフォンを日常使いするだけで生活習慣の改善を促せる方法を検討し、独自のAIや基盤を開発しました。

とはいえ道のりは平坦ではなく、思うような結果が出ないこともしばしばありました。チームメンバーで議論し、アイデアを出し合い、試行錯誤を繰り返して前に進みました。

おかげさまで、無事に完成したAIや基盤は独自性や先進性などが対外的にも評価され、経済産業省や厚生労働省、デジタル庁らが後援する「Well-being & Age-tech 2023 Award」と、ICT(情報通信技術)の研究開発により国民生活のあんしん安全に寄与した研究者に贈られる「テレコム先端技術研究支援センター(SCAT)表彰」(2024年度)で、それぞれ優秀賞をいただきました。

「健康マイレージ」サービスを通じて、これらのAIを自治体に導入すれば、一人あたりの年間の介護費用が5,000円ほど低減するとの試算も出ています。つまり単純計算で、10万人規模の自治体なら約5億円の低減につながります。

ドコモの使命

ースマホから多くの人を健康に導くー

──研究・開発にあたり、苦労した点は?

気を配ったのは信頼性です。人間に代わってさまざまな作業をこなすAIは便利ですが、正しい答えが出るかどうかは精度次第。「本当にこの結果で間違いないのか」と疑問を持たれるようではいけません。

そこで、実証実験を重ねて被験者の健康状態がどれほど改善したかというデータを集め、その結果をもとに専門家の先生方に監修いただき、AIの出力結果が妥当であるというお墨付きをもらうなどしました。

──ドコモで本施策のようなアプローチをする意義は、どこにあるとお考えですか。

お客さまからデータの使用許諾をいただく前提のもとですが、位置情報・アプリの利用情報などは、やはり信頼性の高い会社だからこそ扱えるものです。また、いまでは年齢問わずあたり前のようにスマートフォンを使う時代になりました。「誰もが持つデバイス」は世の中にそう多くはありません。これらの利を活かして、より多くの方々を健康に導くのが、私たちの使命だと考えています。

「健康管理」のその先を見据えて

──新しい取組みや、今後の展望についてお聞かせください。

近年では、「HealthTech基盤」を通じて、多くの企業で私たちのAI活用の輪が広がりをみせています。たとえば、経済産業省のPHR社会実装加速化事業に採択されたカゴメ社やサステナブルパビリオン社、Xeen社へのAI提供と、2025年大阪・関西万博での出展が予定されています。これからさらに認知を高めていきたいと考えています。

今後は高齢化を背景に、健康管理ができるアプリやサービスの重要性は高まり、数も増えていくでしょう。同時に根拠に関する課題などもおそらく浮き上がってくるはずです。その点では、私たちは先行できていると思います。

また、こうしたアプリなどを「健康管理」ではなく「医療」の領域に位置付ける潮流に合わせ、医療機器を製造販売するための免許(業)も取得済みです。今後、より治療効果や改善効果の高いアプリに発展させるため、尽力していきたいと考えています。