docomo EVERYDAY蓄電池で未来を切り開く

-ドコモが挑む災害対策と脱炭素社会への道のり-

東日本大震災を契機に、ドコモは蓄電池を活用したエネルギーマネジメント技術を開発。今回の記事では、この取組みの中心社員へのインタビューを通じて、防災と脱炭素社会の実現に向けた技術開発の背景や未来展望に迫ります。基地局や自治体、一般家庭への技術提供を進めながら、世界規模での貢献を視野に入れるドコモの挑戦をお伝えします。

クロステック開発部

エネルギー技術開発・エネルギー技術開発担当

中村 祐喜

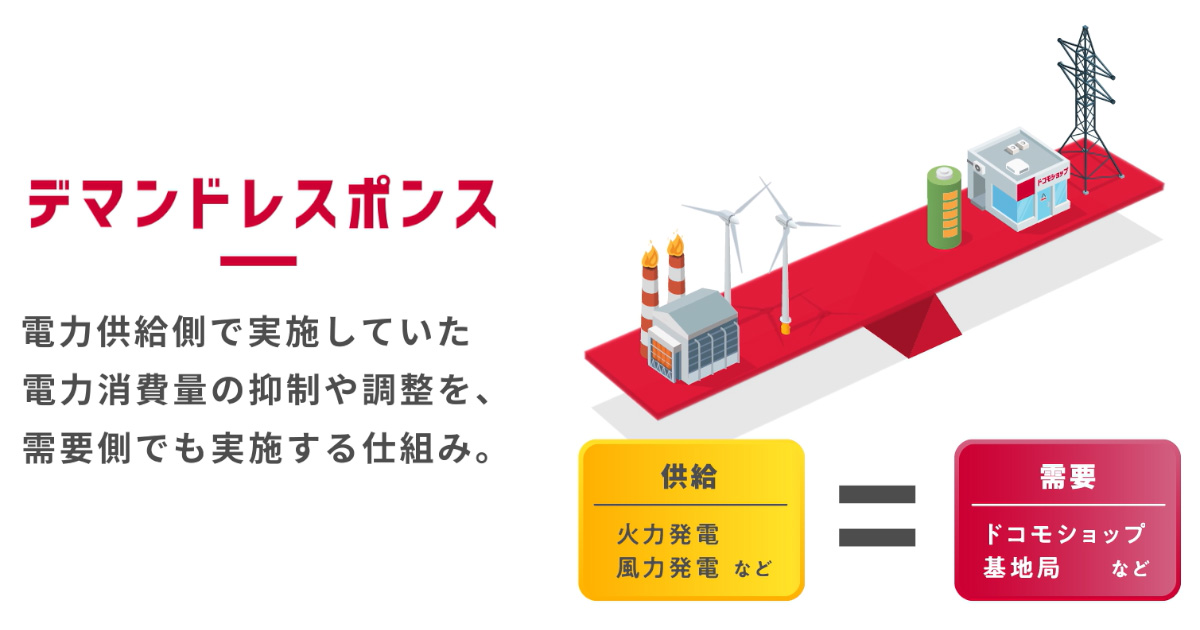

ドコモが実現する「デマンドレスポンス」とは

─どのような施策をされているのでしょうか。

簡潔にまとめると、電気を使う側が使用量を調整する「デマンドレスポンス(DR)」を、ドコモで実現する施策です。

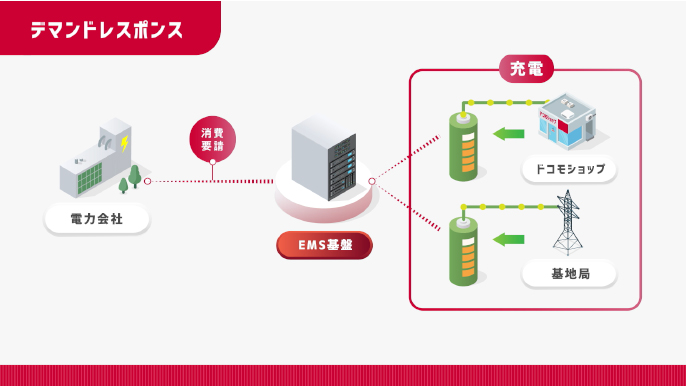

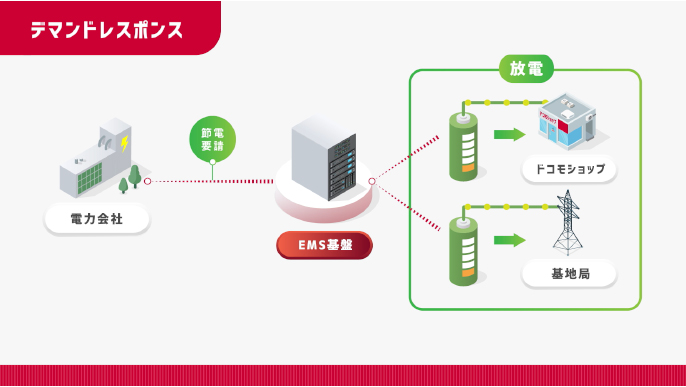

ドコモはドコモショップおよび基地局に、災害対策用の蓄電池を配備しています。この蓄電池をエネルギーマネジメントシステム基盤によって制御し、電力会社からの要請に応じて節電したり放電したりするというものです。

そもそもなぜ、こうした電力の需要造成や抑制が必要なのか。それは、脱炭素社会の実現に向けて近年利用が加速する再生可能エネルギーには、発電量をコントロールしづらいという弱点があるからです。たとえば、晴れの確率が高いゴールデンウィークでは、ソーラーパネルでたくさんの発電ができますが、休日で工場などが止まっているため電力が余ってしまう。時期や時間によっては、その逆のケースもあります。

こうした「足りない、余り過ぎ」を放置すると電力網に問題が起き、電力がダウンすると通信インフラにも影響が出てしまいます。地域の電力網と通信網の安定化、この両方の実現のために、本施策の研究・開発を進めました。

▼デマンドレスポンスの概要

震災からはじまった挑戦──「いつか必ず社会の役に立つ」

──DRは脱炭素の側面からも注目されています。本施策は、いつ、どのようにしてはじまったのでしょうか。

きっかけは、2011年3月11日の東日本大震災です。当時、停電が長引いた関係で、多くの基地局が長時間稼働できなくなりました。あのときは本当に日本全体に電力がなかった。原発も止まり、節電をしなければ大規模停電につながりかねない緊急事態でした。災害対策の重要性を、改めて見つめ直しました。

ドコモの基地局は、全国に20万か所以上あります。北から南まで、どの地域でも蓄電池をコントロールできれば、全国的な節電に対応できます。

とはいえ、電池の大容量化や充放電の仕組みの研究をはじめた当時は、DRの市場すらありません。米国や英国の例を参考に、今後災害に備えるためには日本にもこうした制度が必要になると考え取組みましたが、社会的な仕組みのないものを研究し続けるのは大変なことばかりでした。

開発は、2016年度から。東京電力とNTTファシリティーズと連携して、国の補助事業「VPP(仮想発電所)構築実証事業」に2017年から4年間参画しました。そこでDRにおけるドコモ拠点の有用性を確認できたので、2021年度から商用運用を開始しています。

また四国管内においても2019年から2021年にかけて、四国電力と同事業に参画し、今日、商用運用に至っています。

──長い道のりですね。

振り返れば、研究から運用まで10年以上を要しました。これまでの人生において、ここまで長い研究・開発をした経験はありません。

モチベーションの根底にあったのは、社会貢献をしたいという気持ちです。ドコモは日本全体のおよそ0.3%の電気を使っていると言われ、これは単純計算で数百億円単位です。この莫大な電力をコントロールできれば、きっと世の中のためになるだろうと。一寸先が闇であっても「いつか必ず役に立つはず」。その気持ちがいつもど真ん中にありました。

ドコモから事業に使える特許として認められたこと、また学会からの表彰も、研究・開発の励みになりました。今回、ベストサステナビリティ表彰※で環境部門賞をいただけたのも、うれしい限り。また一つ、今後の大きなモチベーションができました。

- ドコモ社内で実施した、持続可能な社会の実現に向けて行った優れた取組みを評価し、その功績を表彰するもの。

詳しくはこちら

蓄電池技術で切り開く防災と脱炭素の未来

──今後の展望はどのようなものでしょうか。

一つは、ほかの事業者や自治体、一般家庭への技術提供です。これにより制御できる電気の量を増やしていきたいと考えています。ドコモの基地局やドコモショップに対応する技術を開発しましたが、莫大とはいえ、その電気量はまだ日本全体の0.3%ですから。

自治体の一部では、すでに取組みをはじめています。仙台市では東日本大震災で被災して以来、避難所に多くの電池が設置されました。その電池の監視制御の実証をいま、同市と一緒に進めています。

蓄電池が一般家庭に普及するのは、おそらくまだ先でしょう。ですが、技術の進歩で電池の低廉化が進み、防災と脱炭素への意識がより価値を持ったとき、「一家に一台」があたり前になるかもしれません。そこを見据えていま、一般家庭向けのエネルギーマネジメントの研究開発にも取組んでいます。

もう一つは、貢献できるエリアの拡大です。基地局の電源構成は世界共通なので、国を越えてこの技術を提供し、真の意味で世界的な脱炭素に貢献していきたいと思っています。

──やれることは尽きませんね。

とはいえ一人では、決して今日には至っていなかったでしょう。研究・開発に没頭できたのは、かつての上司や同僚の協力があればこそ。当時、マーケットもない研究に対して、いずれは社会の役に立つだろうと、多くの人が背中を押してくださった。そうでもなければ、十数年も続けることなどとてもできません。その感謝を胸に、これからも前に進んでいこうと思います。