JR山手線の通信対策。密度とスピードで支える“切れ目のないあんしん”

日本の大動脈ともいえるJR山手線は、世界有数の乗降客数を誇り、多くの人々の生活を支えています。ドコモは、山手線を「最重要路線」のひとつと位置づけ、通信品質の改善に集中的に取組んでいます。今回は、駅構内から沿線に至るまで多角的に進められている対策をご紹介します。

社長自らが最前線に立つ、通信品質改善への決意

近年、都市部の鉄道では、スマートフォンで高画質コンテンツを視聴する機会が増えたことに加え、駅ターミナルの再開発による人の流れの変化も進んでいます。こうした背景から、駅構内はもちろん、移動中の車内でも「高速・大容量で、途切れにくい」通信品質が、これまで以上に求められるようになっています。日々の暮らしのなかで、スマートフォンは今や情報収集や仕事、気分転換のひとときに欠かせない存在です。だからこそ、通勤や通学、日常の移動時間においても、ストレスなく使える通信環境を整えることは、ドコモにとって重要な使命だと考えています。こうしたニーズの高まりに応えるためには、電波の特性にも向き合う必要があります。たとえば、高速通信が可能な5Gは、伝搬距離が短く、遮蔽物の影響を受けやすいという特性があり、エリア設計には工夫が求められます。このように、都市鉄道における通信品質の改善は喫緊の課題であり、ドコモの前田社長を含む経営層も最重要課題のひとつと認識し、社長自ら山手線に実際に乗車し、複数台の携帯電話機で他社との比較を含めた実地測定を行うなど、現場と経営が一体となって通信品質の向上に取組んでいます。この姿勢は、山手線全体での多面的な対策へとつながっています。

こまかく綿密につなぐことで、途切れないあんしんを

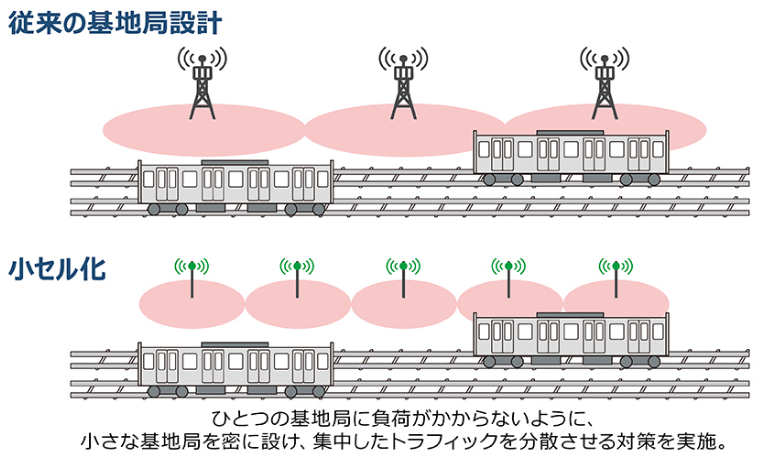

近年増大する通信容量に対応するため、ドコモ通信改善取組み宣言※として「2025年3月末までに、山手線をカバーするSub6基地局数を1.5倍に増強」という目標を掲げ、予定どおり達成しました。いつでも、つながるあんしんを日常のあたりまえにするために、ドコモは複数の工夫を重ねています。そのひとつが「小セル化」と呼ばれる手法です。これは、5Gの特定の周波数帯(Sub6帯など)に特化し、設備を小型化・分散。従来のように複数の周波数を搭載した1つの基地局で広範囲のエリアをカバーするのではなく、5Gに特化した基地局を密に構築する取組みです。小型設備は軽量なため、ビルオーナーからの設置許可が得やすく、建設判断の迅速化にもつながります。並行して、既存基地局間での通信の引継ぎ(ハンドオーバー)や、電波干渉を避けるパラメータ調整といった最適化も重要です。電車の移動に応じて基地局が切り替わるため、各周波数帯でアンテナの角度やタイミングを調整しています。同時に、車両の特性や混雑状況も踏まえ、線路への干渉を避けるようアンテナ方向を最適化。人が滞留しやすいエリアも考慮するなど、きめ細かな調整が求められます。これらは、実際に担当者が、各社の携帯電話機を複数台持って山手線に乗車し、内回り・外回りのそれぞれで上り(UL)・下り(DL)の通信品質を個別に測定する形式で行っています。また、混雑が激しい夕方の時間帯を中心に、一周する測定を月に数回行うなど、ユーザーのリアルな体感品質を重視することで、継続的な品質改善につなげています。

- 「2024年度 ドコモの通信改善 取組み宣言」についてはこちらをご確認ください。

駅の5G化を支えるJR東日本との「インフラシェアリング」

山手線を中心に、2024年1月~5月には17駅で5Gのエリア整備がされており、続く2024年末~2025年初頭にかけて、JR東京駅、新宿駅、池袋駅を含む複数の駅において、3.7GHz帯(Sub6)を活用したドコモの5Gエリア整備が進みました。この計画を先導したのが、JR東日本と通信事業者が連携して進めているインフラシェアリング事業です。インフラシェアリングとは、効率的なモバイルエリア構築を目的として、通常各キャリアが個別に設置する通信設備を共用の設備にまとめることです。駅構内は、多くの通信需要があるものの、特にターミナル駅などで電波が届きにくい場合には、駅構内に多くのアンテナを設置する必要があります。一方で、駅は通信設備を設置できるスペースが限られているため、できるだけ効率的に設備を導入する必要がありました。インフラシェアリング事業ではこうした課題に対して、JR東日本による提案をきっかけに、各キャリアが知見を持ち寄り、通信設備の集約と効率化を図る取組みが進められています。ドコモもモバイルネットワークの知見を活かし、他キャリアと連携しながら、カバーエリア設計などの面で通信環境の向上に寄与しています。その結果、各駅構内の商業施設(グランスタ東京、EATo LUMINE(イイトルミネ)など)も3.7GHz帯を中心とした5Gエリアとして整備され、スループット測定では、これらの駅の商業施設を含む様々なエリアで、非常に高速な通信速度が確認されています。測定は、最もお客さまで混雑する時間帯に現地へ赴き、周波数帯ごとの特性や基地局の状況などもあわせて確認。状況に応じてその場でチューニングを行うこともあり、列車の有無や混雑状況による環境変化にも即応しています。今後は、2026年度内を目途に、山手線およびターミナル駅など、順次対策エリアの拡大をめざします。

決断の速度も、ネットワーク品質の一部として考える

通信品質の改善に向けては、現場での対策だけではなく、社内の意思決定プロセスの見直しも欠かせない課題でした。設備整備のスピードを上げるためにも、組織横断で判断のスピードアップに力を注いでいます。従来は、「品質調査・分析」「候補地の選定」「基地局建設の承認判断」を、個別の会議体で検討しており、提案から承認までに時間がかかっていました。そこで2023年度からは、関係部署をひとつの会議体に集約し、その場で判断を下せる体制を構築しました。これにより、提案内容が大きく変わった場合でも、柔軟かつスピーディーに対応できるようになりました。今後はビルオーナーとの交渉や、光回線の引き込みといった後続の工程も短縮できるよう、会社全体で取組んでいきます。

継続的な取組みで未来のあんしんを叶える

基地局の増設などの取組みは、一度行えば完了するものではありません。ユーザー数の変動、料金プランやコンテンツ利用方法の変化によってトラフィックは日々変動するため、日々の監視、調査、対策検討、実行というサイクルをしっかりと回していく必要があります。ドコモでは、山手線における取組みにとどまらず、全国の主要な鉄道路線や都市部の動線においても、同様の対策を順次進めています。ドコモはこれからも5Gネットワークを確実に整備・強化し、日々の暮らしのなかでいつでも、どこでもつながる通信品質を支えていきます。

-

株式会社NTTドコモ首都圏支社

ネットワーク部 移動無線計画担当中西 佑太

-

株式会社NTTドコモ 首都圏支社

ネットワーク部 移動無線計画担当大槻 樹矢

-

株式会社ドコモCS首都圏本部

エリア品質部 エリア品質技術担当今井 優斗

-

株式会社ドコモCS首都圏本部

エリア品質部 エリア品質技術担当髙村 章治