EXPO2025特集①

大阪・関西万博に出展するNTTパビリオン NTTグループが描く未来のコミュニケーション

NTTグループは、大阪・関西万博に出展するNTTパビリオンで、数十年後の未来を担う子どもたちに向けてさまざまな体験を提供します。パビリオンの外周部には予約なしで自由に楽しめる仕掛けを施し、子どもたちが布を結び付けることで日々姿を変える、“生きている”パビリオンを表現します。展示エリアでは、コミュニケーションの歴史的な変遷に触れたり、IOWN技術が可能にする時空を超えた未来のコミュニケーションを体感することができます。

万博の感動を未来に託す

NTTパビリオンは、夢洲駅を出て東入場ゲートを通ったすぐのところに位置します。展示体験のテーマは「PARALLEL TRAVEL -パラレルトラベル-」。距離を超えて同じ空間を共有し、お互いの存在を感じ合えるコミュニケーションの未来を体感できます。この体験を託す対象は、未来の社会を支える子どもたちです。多くの子どもたちにご体験いただける用意をしています。 1970年の大阪万博においてNTT(当時の日本電信電話公社)は、ワイヤレステレホンを展示し、未来の社会の可能性を示しました。当時は実現不可能と思われた未来の技術は、そのときの子どもたちが大人になったことで現実のものとなっています。2025年のNTTパビリオンも同様に、子どもたちが体験を通じて自分たちの未来や社会について考えるきっかけとし、数十年後の未来を自ら形づくる人材へと成長してほしいという願いが込められています。

“生きている”パビリオン

子どもたちのための仕掛けは展示内容だけでなく、建築のデザインにも反映されています。

パビリオンの床面積は敷地に対して約半分で、周囲には日本家屋を参考にした意図的な“間”を設け、開放的な空間が広がります。半年間に及ぶ会期中の入場人数が約40万人を上限としているため、予約なしでも楽しめるエリアを広く確保しました。

また、建物の外側からも体験できる工夫を施しています。外周を覆うグレーのシートはIOWN技術(後述)によりパビリオン内とリアルタイムで連動し、お客さまの動きを解析して動きます。吊るされているワイヤーにはカメラやセンサーが設置されており、通過や接触に反応して音が鳴る仕掛けになっています。

さらに、パビリオンの周囲を飾るカラフルな布は会期を通じて増え続け、景観が絶え間なく変化する設計。パビリオンで体験を終えた子どもたちが、30色の布から自分の感情や未来への想いを表す色を選び、それを結び付けていくことで、 “生きている”景観が完成していきます。

IOWNでコミュニケーションの次元が変わる

展示ゾーンは3つに分かれており、Zone1では、手紙などのアナログな手段によるコミュニケーションから現在のスマートフォンに至るまでの通信手段の進化を、映像や連動するレプリカを通して体感できます。コミュニケーションが人類にとって持つ意味を考えながら、未来のコミュニケーションへの想像を膨らませることができます。

Zone2では音や映像だけでなく、触覚を含めた五感を伝達する未来のコミュニケーションを体験できます。Zone1までのコミュニケーションは、離れた空間を2次元的に結ぶのが限界でしたが、ここでは「一緒にいるような感覚」を再現します。具体的には、吹田の万博記念公園にある電気通信館跡地とリアルタイムで接続し、振動子を使って現地の動きを触覚で感じ取ることができるというもの。リアルタイム伝送だけでなく、1970年と時空を超えてつながる3次元的なコミュニケーションを体験できます。また、振動子と3D空間データの伝送を活用したステージ演出も行われます。これらを実現したのが、NTTのIOWN技術。電気変換を介しない光通信によって大容量・低遅延の通信が行えるだけでなく、電力消費量の大幅な削減にも寄与します。通信の進化と環境への配慮という、相反する課題を同時に解決する技術です。

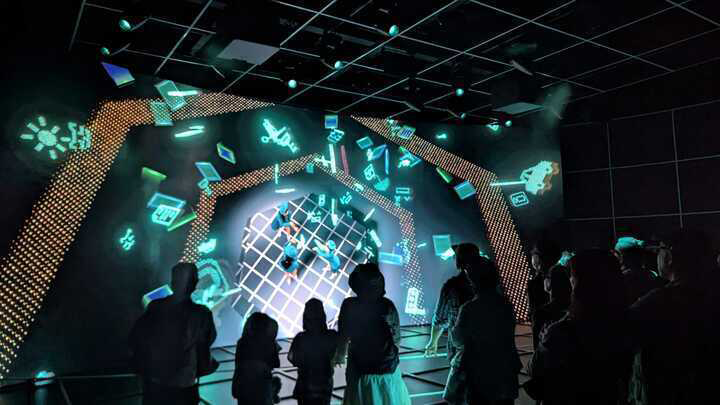

Zone3ではバーチャル空間でのコミュニケーションを体感できます。来場者70名の3Dデータ「アナザーミー」がその場で作成され、部屋の3面に設置されたスクリーンに投影されます。アナザーミーは操作するためのアバターではなく、バーチャル世界で自律的に行動する「もう一人の自分」。現実の制約を超えて未来を切り拓く存在となります。

また、NTTドコモとNTTコノキューが中心となって提供するバーチャル万博~バーチャル会場~※1でも、アナザーミーを作成し、NTTパビリオン内とは異なる体験を楽しむことができます。

- バーチャル万博についてはこちらをご確認ください。

コミュニケーションであらゆる障壁を越える

パビリオンの外でもさまざまなコミュニケーション体験が可能です。エントランスでは6か国語による音声案内を行いますが、ナレーターにより収録された音声ではありません。流れるのはわずか10秒ほどの日本語の肉声データをもとにして合成された音声で、声質を保ったまま多言語に対応しています。導入されているのはNTTのクロスリンガル技術で、言語の壁を越えるだけでなく、病気などで発声が難しくなった方が以前の自分の声でコミュニケーションを取ることも可能になります。アナザーミーとの組み合わせにより、身体的制約にとらわれない社会参加の新たな可能性を提供します。

Zone3の出口の先には、それまでの体験に関連した“電話機”があります。Zone1に対応する「せかいがきこえる伝話」では、遠距離恋愛や受験合格の報告など、通信を使って行われてきたさまざま時代のコミュニケーションを追体験できます。Zone2に対応する「いのちふれあう伝話」では、IOWNネットワークを通じてNTTグループが協賛するシグネチャーパビリオン「いのち動的平衡館」と接続し、映像と音声だけでなく心拍まで触覚を通じて共有することで生命の感覚を伝えます。「いのちふれあう伝話」はもう1組、日本館と関西国際空港にも置かれます。海外からのお客さまが日本ではじめて触れ合う相手としてハイタッチを交わし、交流を図ります。

ドコモは「いのちふれあう伝話」のもととなる技術、触覚伝送技術「FEEL TECH®」の開発をし、医療やスポーツ観戦など幅広い分野で社会実装をめざしています。将来的には、ICUに隔離されている未熟児の心音を母親に届ける、病院内でプロスポーツを観戦した子どもが試合を終えた選手とハイタッチできるといったことがあたりまえにできるようになるかもしれません。

グループ一丸でつくる体験

装飾の一部はグループ社員やその家族がワークショップで制作し、スタッフの多くも社員の有志で構成しています。NTTグループ一丸となり、ワクワクするような未来のコミュニケーション体験をお客さまにお届けします。

ドコモグループはFEEL TECH技術やXR技術だけでなくキャッシュレスサービスの提供やバイクシェアサービス、会場全体の通信環境構築を通じて、快適な体験をサポートします※2

※3

。実際の会場だけでなく、バーチャル万博のドコモルームにもぜひご来場いただき、未来のコミュニケーションの可能性を体感してください。

-

日本電信電話株式会社

研究開発マーケティング本部 マーケティング部門

大阪・関西万博担当部長飯村 栄彦

-

株式会社NTTドコモ 経営企画部 2025万博室長

谷 直樹