Starlinkで変わる災害対策

迅速な復旧で被災地をつなげる

Starlinkは人工衛星によって通信を提供するサービスで、地上に大規模設備を必要としないため、災害時にも強みを発揮します。ドコモは能登半島地震を契機に、被災地の通信基地局を迅速に復旧させるため、Starlinkの導入を加速。通常よりも短期間で実用化でき、迅速かつ柔軟な復旧・復興につながるため、能登半島をはじめとする災害現場で活用しています。

災害に強いStarlink

StarlinkはSpaceX社により提供されている通信サービスで、ドコモでは災害対策への活用を推進しており、今後もさらなる台数の確保と体制の拡充を進めていく予定です。なぜStarlinkが災害時の通信対策として有効なのでしょうか。

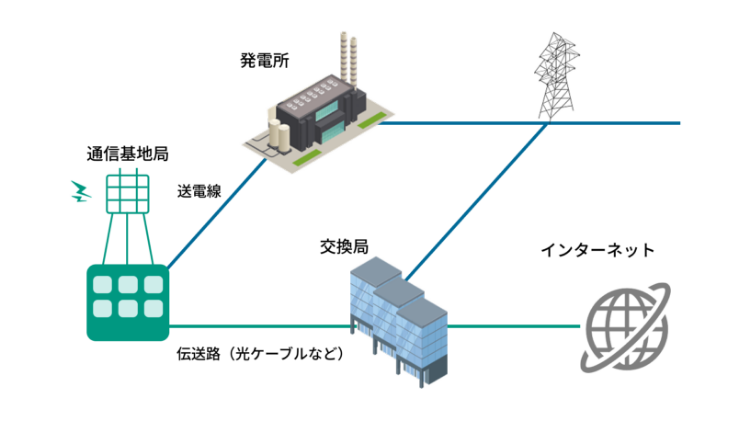

現在、提供されている通信サービスは大きく2つに分類されます。1つ目は地上系ネットワーク(TN)で、すべての通信設備が地上に設置されています。普段の通信は主にこのTNを利用しています。2つ目は非地上系ネットワーク(NTN)で、上空から通信を提供する方式です。Starlinkは人工衛星を活用するため、NTNに分類されます。

TNは通常時に高速で安定した通信を提供できる一方で、設備の損傷や光回線の寸断が発生するとサービスが中断する恐れがあります。復旧のための機器や工事が大掛かりになることも多く、災害時の物理的な被害によるリスクが大きい傾向があります。

それに対してNTNは、上空から通信サービスを提供するため、災害によってサービスが中断するリスクがTNよりも低くなります。ドコモは1996年から静止軌道衛星(GEO)を利用した衛星電話サービス「ワイドスター」を提供開始し、2023年には「ワイドスターⅢ」へと進化させました。東日本大震災や能登半島地震では、通信基地局が損傷するなかでも活躍しました。

それではなぜ、ドコモはStarlinkの導入を進めるのでしょうか。その理由のひとつが、伝送距離の長さです。Starlinkは低軌道衛星(LEO)を活用し、高度約550kmから通信を提供しています。高度約36,000kmから通信を提供するGEOよりもデータの伝送距離が短くなるため、通信の容量や速度、リアルタイム性が向上し、災害対応に活用できると考えられました。反対に、GEOのように衛星が地上との位置関係を保ったり、1機で日本全国をカバーしたりはできないという難点はありますが、Starlinkは数千機のLEOを運用することで、安定した通信環境を実現しています。

能登半島地震を契機に導入を加速

2024年1月1日の能登半島地震により、多くの通信基地局でサービス中断が発生しました。特に深刻だったのは、土砂崩れなどによる光回線の断線です。再敷設には大掛かりな工事が必要ですが、通行止めや悪路の影響で機器やケーブルの搬入・敷設に時間を要しました。

そこで、Starlinkの低遅延・広帯域特性を活かし、光回線の代わりに通信基地局のバックホールとして活用する方針を決定。導入を急ぎました。

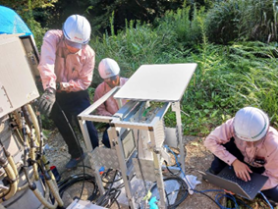

新たな通信サービスを導入する際は、機器の確保に加え、ソフトウェアの検証や設定、概念実証(PoC)を経るため、通常は半年以上の工程を要します。しかし、一刻も早い運用開始をめざし、部門の垣根を越えた機動的な開発を推進。その結果、工程を大幅に短縮し、2024年5月に実施した総合防災訓練※1で実用化を果たしました。

- ドコモグループ総合防災訓練についてはこちらをご確認ください。

ノウハウの蓄積で広がる災害対策の可能性

導入後、Starlinkはさまざまな災害対応で活用されています。能登半島地震後の復旧活動や仮設住宅への導入※2にとどまらず、台風10号(2024年8~9月)、奥能登豪雨(2024年9月)※3、大船渡の山火事(2025年2~3月)などの現場で通信環境の迅速な再開を実現しました。従来なら光ケーブルの復旧を待つしかなかった場所でも、Starlinkを活用することで、対応をはじめたその日のうちに通信が回復したケースもあります。運用を重ねるなかで、Starlinkに関する理解やノウハウの蓄積も進んでいます。

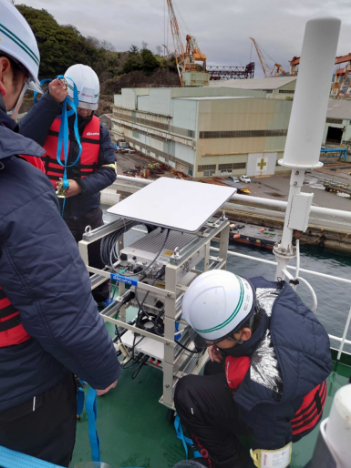

災害現場におけるStarlinkの大きな利点のひとつが、機器の可搬性の高さでした。従来の基地局復旧には、大型で重量のある機器と多くのパーツが必要であり、悪路では搬送が困難でした。しかし、Starlinkはコンパクトな設計のため、持ち運びやセッティングが容易で、迅速な通信復旧が可能です。

また、離島の通信基地局で断線が発生した際には、フェリーが運航停止しているなか、航空機でStarlinkのアンテナを輸送して迅速なサービス回復を実現。大型施設の建設や維持が難しい離島においても通信を維持することができるユースケースとなりました。また、機器の敷設やセッティングにかかる時間は従来の約半分となり、必要な人員も削減されたことで、復旧活動の効率化にも貢献しています。

通信が不可欠な時代における、これからの災害対策

Starlinkはまだ導入から間もないサービスですが、日々さまざまな現場において活用したノウハウを集約・共有しながら、訓練も施し習熟度を高めています。地上基地局においてはケーブルを2経路に分けることでリスクを分散させていますが、今後は1経路にStarlinkを適用することで、さらなるリスク分散を進める予定です。施設自体を災害に強くすることと、復旧体制を万全にすることともあわせ、引き続き災害に強い通信網を構築していきます。

キャリアの垣根を越えた取組みも本格化しました。各社のアセットの共同利用のほか、連携を深め、大規模災害発生時に通信を早期復旧できるような協力体制の運用が2024年12月からはじまっています※4。

災害の現場においては、通信復旧後に「つながって安心した」というようなお声をいただく機会もあります。通信は今や重要なライフラインのひとつです。ドコモグループ一丸となって災害対策を進めることはもちろん、キャリアの垣根を越え、国や自治体とも連携しながら、お客さまに災害に強い通信と安心をご提供していけるよう努めてまいります。

- 大規模災害時の通信事業者間の協力体制についてはこちらをご確認ください。

-

株式会社NTTドコモ ネットワーク本部

サービスオペレーション部

災害対策室 主査長野 貴志

-

株式会社NTTドコモ ネットワーク本部

インフラデザイン部 トランスポートデザイン室

アクセスネットワーク技術部門 アクセスネットワーク技術担当宍戸 優太

-

株式会社NTTドコモ ネットワーク本部

無線アクセスデザイン部 RAN技術推進室

無線ネットワーク装置担当宮崎 寛之

-

株式会社NTTドコモ ネットワーク本部

無線アクセスデザイン部 事業企画部門

事業企画担当渡邉 憲弘