電波の仕組み・特性

電波とは

電波とは、電磁波の一種で空間を伝わる電気エネルギーの波のことです。

1秒間に繰り返されるこの波の数を周波数といい、単位はヘルツ(Hz)で表します。

左の図では1秒間に3回の波ができているので、電波の周波数は3Hzとなります。

身近な電波と携帯の電波

私たちの生活の中ではいろいろな場所で様々な周波数の電波が使われています。

また、それぞれで使える電波は割り当てられていて、携帯電話で使用できる電波も限られています。

携帯電話で使用している周波数の中で高い周波数(2GHz、1.7GHzなど)は、光の性質に似ています。

また、低い周波数(800MHzなど)は、音の性質に似ています。このように携帯電話で使う電波の周波数にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴は異なりますが、適した利用で効果をあげています。

電波の伝わり方

電波は光や音に似た性質を持っています。また、基地局から届く電波は常に変動しているため次のような特性があります。

電波は建物などに反射する

電波は建物などの障害物に当たると反射します。

当たる物や電波の周波数によって反射のしかたは変わり、複数の方向へ乱反射することもあります。

ただ、反射を繰り返すと電波はだんだん弱くなる特徴があります。

街中にはビルの壁、線路や道路の高架など、さまざまな障害物があり、人や走る車なども電波状況に影響を与える要因のひとつになります。

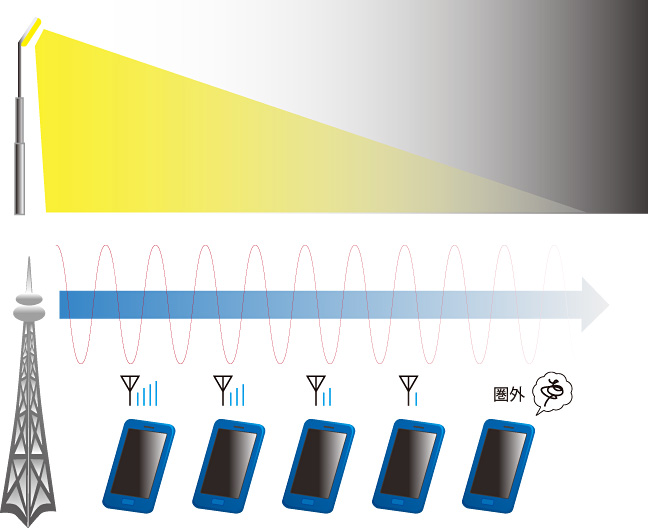

電波はだんだん弱くなる

電灯などから出ている光は、離れるとだんだん弱くなっていきます。

それと同様に、電波を出している基地局から離れれば離れるほど、電波も弱くなります。

電波の弱い場所では、通話が途切れたり音質が悪くなったりすることがあります。

電波は回り込んで届く

建物の裏通りにいても表通りで車が走ってる音が聞こえてきます。

これは音が建物を回り込んで裏側にも届いているためです。

電波も建物などの障害物の角(へり)に沿って裏側へ回り込む性質があります。

そのため電波が基地局から直接届かない場所でも携帯電話を使えることがあります。

電波は干渉(ケンカ)する

見通しの良い場所やビル密集地などは、複数の電波がさまざまな方向から飛んできます。

複数の電波がぶつかり合うと、電波同士がケンカ(干渉)をして電波が不安定になり、発信や着信ができなかったり、通話中に切れやすくなります。

電波はとおり抜ける

電波も光と同じような性質で障害物によってはとおり抜けることができます。

この性質により、屋内でも携帯電話が使えます。

ただし、電波は障害物を通り抜けるたびに弱くなるため、ビルの中心部など奥まった場所ではつながりづらくなることがあります。

電波の強さと向きの違い

携帯電話から出ている電波と基地局から出ている電波の強さは異なります。

基地局と比べると携帯電話は出力の大きい電波を出すことができません。

基地局までの距離が遠いなど近くに基地局がない場合、基地局からの電波は届くのに携帯電話からの電波が基地局に届かないことがあります。

そのときは、「電話に出たら切れてしまった」「一方の声しか聞こえない」という症状が起こります。

基地局からの電波と電池の消耗

携帯電話は、受ける電波の強さによって出力する電波の強さ(電力)を調整しています。

基地局から遠くなると送信する電力は大きくなるので電池の消耗が早くなります。

また、「圏外」表示のように電波がまったく届かない状態のときは、電波を繰り返し探す動作をします。

その場合は、より電池の消耗が早くなります。

携帯電話が「つながる」仕組み

携帯電話をつなぐためのネットワークの仕組みや技術についてご説明します。