子どもの貧困って、具体的に何に困っているの?

日本の子どもの9人に1人が、貧困・虐待・発達障害・いじめ・社会的マイノリティ等様々な困難を抱えて生きています。

「安心」を奪われている。

「努力を信じられる環境」を奪われている。

「自分自身の可能性に気づく機会」を奪われている。

そこでは、諦めが日常化してしまっています。

※累計寄付額、件数は2025年7月7日~2025年9月30日時点のデータとなります。

日本の子どもの9人に1人が、貧困・虐待・発達障害・いじめ・社会的マイノリティ等様々な困難を抱えて生きています。

「安心」を奪われている。

「努力を信じられる環境」を奪われている。

「自分自身の可能性に気づく機会」を奪われている。

そこでは、諦めが日常化してしまっています。

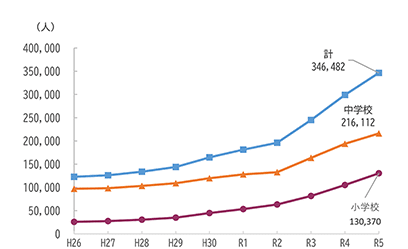

日本の子どもの9人に1人は、「貧困」状態。特に、ひとり親世帯の子どもは約2人に1人が「貧困」。これは世界的にみても極めて貧困率が高い数字です。小学校・中学校における不登校児童生徒数は増え続け、過去最多の約34万人ととなっています。

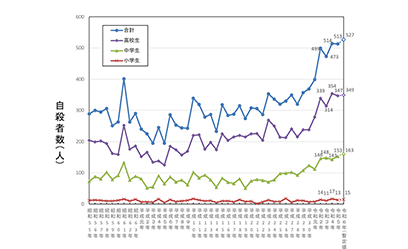

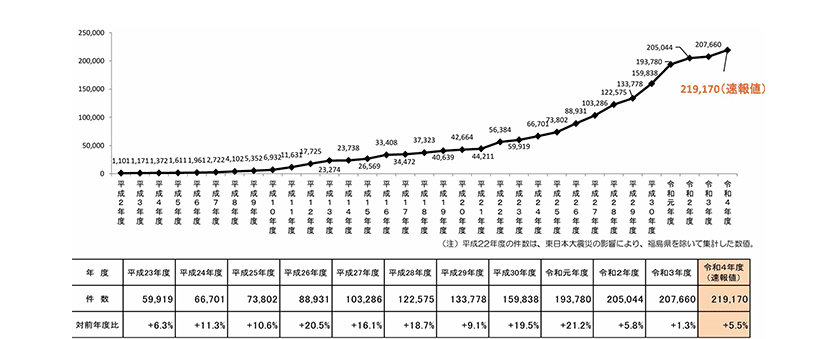

児童虐待相談対応件数は、2009年以降右肩上がりに増加しており、直近では年間21.9万件以上になっています。小中高生の自殺者数は、近年増加傾向が続いており、2024年は527人(暫定値)と過去最多となっています。

皆さまからいただいたご寄付は、子どもたち一人ひとりに寄り添う活動等に使用いたします。Learning for Allは、地域の大人たちが連携できるようなネットワークを作り、子どもを見守りながら、早期発見から自立までの一貫した支援を行う「地域協働型子ども包括支援」を展開しています。具体的には以下の事業に取組んでおり、寄付はこの事業のために使用されます。

小学1年~高校3年生の子どもたちを対象とした安心して過ごせる居場所の提供に活用します。

複雑な家庭環境等により人との接し方がわからない子、発達障害を抱えている子、不登校やネット依存の子等に対し、個別の子どもの課題や強み、保護者の方の状況に合わせた個別の支援計画を立て、一人ひとりに寄り添った支援を行います。

小学4年~高校3年生の子どもたちを対象に、地域や学校と協力して無償の「学習支援拠点」の設置に活用します。

Learning for Allの学習支援は質の高さと継続性に徹底的にこだわっています。独自の研修を受けた大学生ボランティアが教師となって、学習遅滞を抱えた子どもたちに寄り添って勉強を教えます。生徒の学習進度や家庭環境に合わせ、彼らが進学を諦めなくていいように、時には日々の生活習慣にまで踏み込んだ指導を行っています。

子どもたちの健やかな育ちにかかせない、栄養のある食事の提供に活用します。

経済的に困難を抱えていたり、仕事で忙しい保護者の方に代わり、子ども食堂の他、フードパントリーや食料品の配送まで、様々な方法で子どもたちの「食」を支援します。

子どもの支援にあたって大切な保護者の方のサポートにも活用します。

LINE やメール、電話、対面と様々な手段を活用し、日々の悩み相談だけでなく、支援制度の紹介・窓口へのつなぎ等も対応する形でサポートをします。保護者様同士のつながりづくりとして、保護者会等も実施します。

拠点に来ることが難しい子どもたちの支援にも活用します。

複雑な課題を抱え、拠点に来ることが難しい子どもの家に、ソーシャルワーカー2名体制で訪問。社会とのつながりづくりを目ざし、対話や遊び、簡単な学習等、子どもの状況に合わせた支援を行っています。

例えば…

1000円で1人の子どもに35回分の食事を提供できます。

5000円で1人の子どもに1年間の学習支援を提供できます。

10000円で1人の子どもに年2回の体験活動を提供できます。

子どもたちが、苦しんでいます。

ぜひ、私たちと一緒に、

子どもたちの未来を一緒に応援してください。

Learning for Allは①一人に寄り添う②仕組みを広げる③社会を動かすの3つのアプローチで、「子どもの貧困」の本質的な解決に取組んでいる認定NPO法人です。「子どもの貧困」の本質的な解決のために、みなさまからのご支援をお待ちしています。

認定NPO法人 Learning for Allの