成層圏を攻略せよ。次世代の通信プラットフォーム「HAPS」の現在地

連載第1回では現在の通信システムの歴史や仕組み、その弱点を克服するNTN(宇宙空間や成層圏から構築するネットワーク)の可能性を解説。最先端技術「HAPS」までに通信が辿った軌跡を追いました。第2回となる今回は、そのHAPSがどのような技術で私たちの生活にどんな変化を起こすのか、より詳しくご紹介していきます。

(通信システムやNTN、HAPSの概要を解説した連載第1回はこちら)

「HAPS」ってどこがすごい? 「空飛ぶ基地局」で変わる通信

ドコモが提供しているネットワークは2つに大別されます。地上に基地局を建てて構築するTN(地上系ネットワーク)と、宇宙空間や成層圏にプラットフォームを飛ばして構築するNTN(非地上系ネットワーク)です。NTNでは人工衛星によるサービスを商用化しており、高度別にGEO(静止軌道衛星)とLEO(低軌道衛星)に分類されます。

GEOやLEOに加え、ドコモが2026年のサービス開始をめざし、研究開発を進めているのが「HAPS(高高度プラットフォーム)」。通信装置を搭載して高度約20kmの成層圏中を巡航する無人飛行機です。しかし、すでにさまざまな通信サービスが存在する今、なぜ商用化を急ぐ必要があるのでしょうか。

通信の限界を超える「いいとこどり」

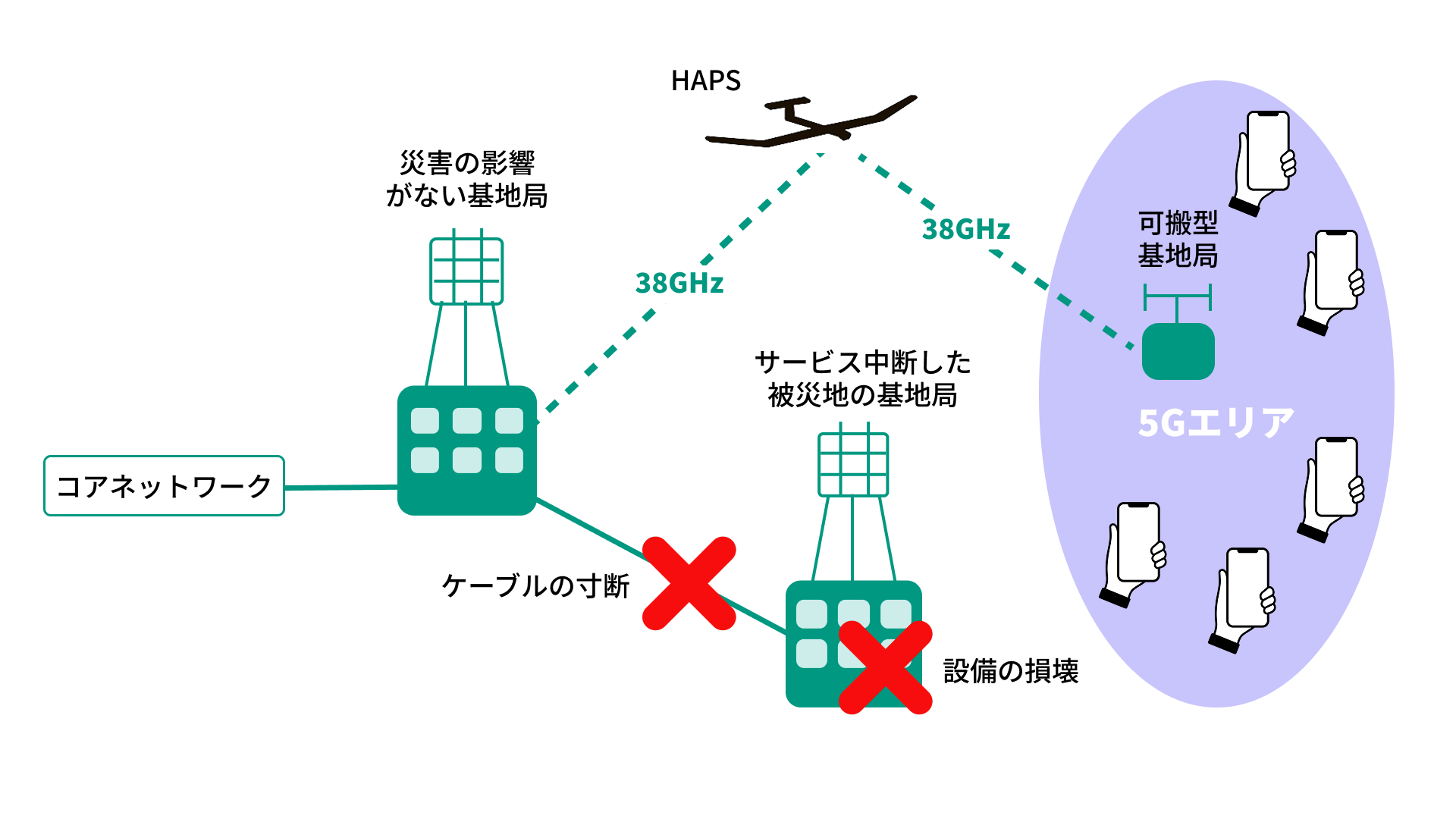

NTN最大のメリットは地理的な制約を受けないことです。地上の基地局を使う場合、基地局を建てることが難しい場所や、災害で損傷したエリアには通信サービスを提供できません。人工衛星ならそのような場所でも電波を届けられます。一方でデータの送受信距離は長くなるため、速度や容量、遅延性といった通信の質は必然的に落ちてしまいます(GEOは高度約36,000km、LEOは高度約200~3,000km)。また人工衛星の場合、専用の端末を必要とすることも多くありました。高度約20kmと地表に近いHAPSを使えば、海上や空中、へき地や被災地など地上基地局では電波が届けにくかったエリアでも、人工衛星では提供が難しかったスマートフォンでの高速・大容量・低遅延の通信を実現できます。

不感地域でのユースケース

では、HAPSだからこそ実現できる通信サービスにはどのようなものがあるのでしょうか。

これまで電波の届かなかった不感地域に5Gを活用した高度な通信サービスを提供できるようになることで、利便性の向上だけでなくさまざまな社会課題の解決が可能となります。人口の縮小が進む地方においては観光などの資源に新たな活用方法を見出すことができたり、交通などの公共サービスが縮小していくなかでも通信をつなげ続けることで地方創生に寄与できます。災害により断絶した通信サービスを素早く復旧させるほか、島国である日本の場合は離島の安全保障での活用による恩恵も大きく、国民生活を守ることにもつながるでしょう。

また、産業における可能性も大きく広がっています。たとえば遠隔地の建設現場をHAPSがエリア化し、ドローンなどの遠隔操作を可能にすれば、人手不足を解消したり危険な作業を減らしたりすることができます。放送局であれば、今までは無線中継網を敷けなかったエリアにも、代替となるネットワークとして活用可能です。

ユースケースはあくまで一例にすぎません。HAPSによって5G通信や次なる6G通信による恩恵が陸・海・空・宙のあらゆる場所に拡張されていくなかで、予想もできないようなさまざまなサービスが出現していくことが期待されます。

通信だけじゃない!? HAPSのポテンシャル

リモートセンシングでも活躍

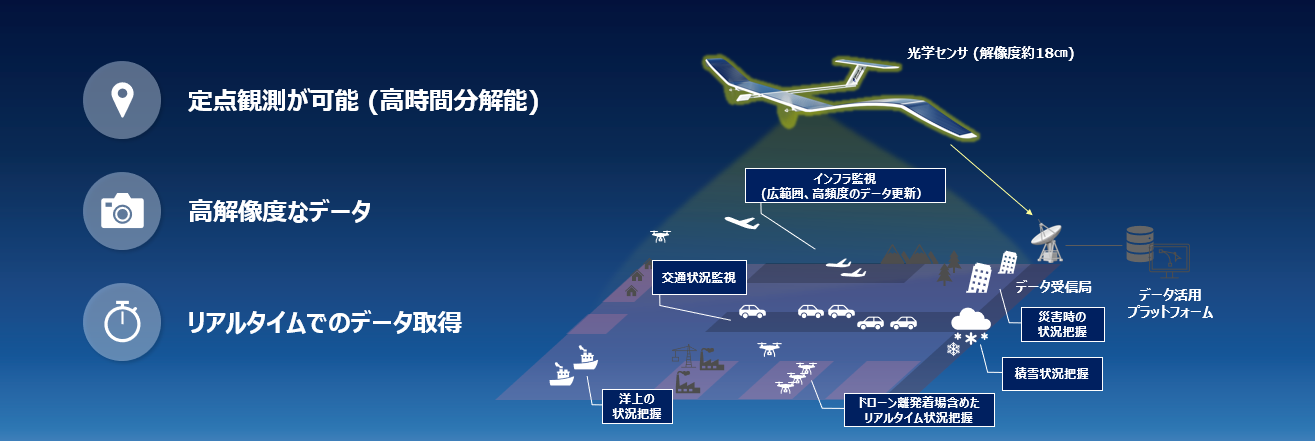

HAPSは通信サービスだけでなく、リモートセンシングへの活用も期待されています。リモートセンシングとは、離れた位置から対象物を触らずに大きさや形、性質を観測する技術です。HAPSは地上から近いため対象物との距離や通信距離も短くなり、人工衛星よりも高解像度かつリアルタイム性のあるデータを取得できます。また、ドローン以上の巡航性能を活かして長時間の定点観測も可能となるため、リモートセンシングにおいても独自のポジションを築くことが期待されます。

リモートセンシングのユースケース

HAPSによるリモートセンシングでは、具体的にどのようなことが可能となるのでしょうか。

まず、モビリティ分野では視野の広い定点観測による交通状況のリアルタイム把握が考えられます。いずれは空飛ぶクルマの交通整理までできるかもしれません。状況の監視が役に立つのは交通だけではなく、高所やへき地のために人が確認することが難しいインフラ設備の保守点検や、気象・災害の予測、海難事故の捜索にも活用できます。

有事の際には災害状況をいち早く把握することにより、二次災害の予測や避難経路の把握が可能です。また、土砂災害などの後で土地の境界の識別が難しくなると、復旧の過程で所有権など法的な問題が生じる場合があります。HAPSを飛ばして上空から災害前の観測データと比較、土地の所有者や境界線をすばやく同定できれば、復旧活動を加速させることにつながります。

人工衛星よりも柔軟に運用しやすい

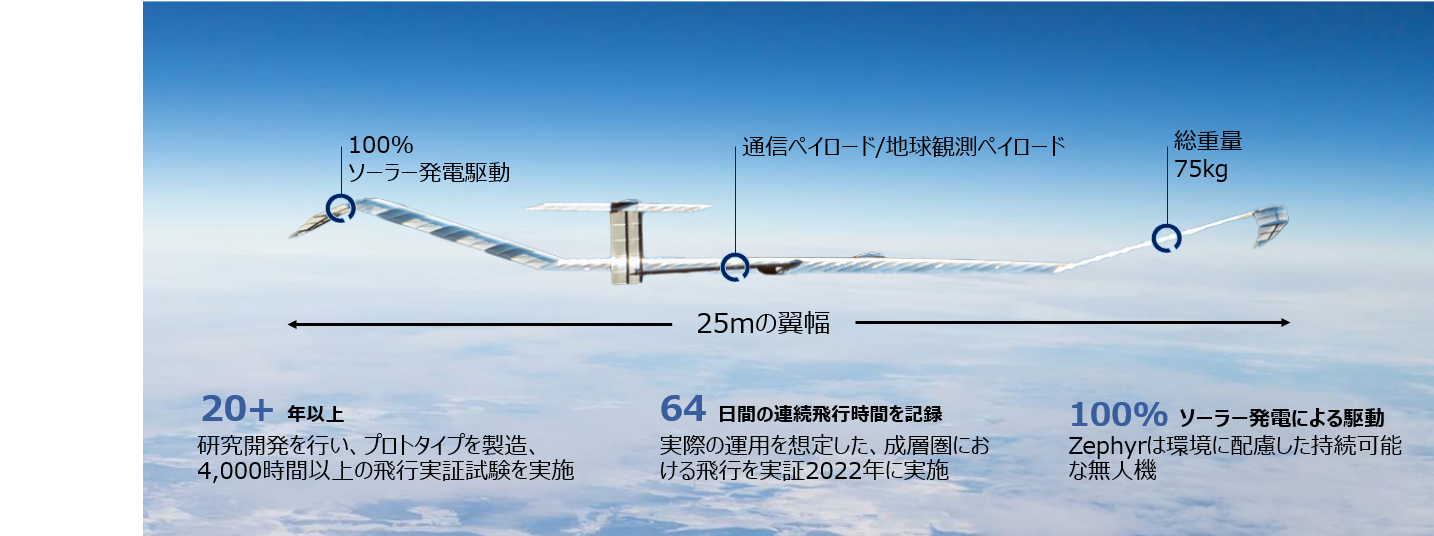

HAPSには機能的なメリット以外にも、運用しやすいという特徴があります。人工衛星を打ち上げる際にはロケットを用いる必要があり、技術的なハードルやコストが非常に高くなっています。また、積載している通信装置が軌道上で故障した場合も修理は困難です。HAPSなら飛ばすのはソーラー駆動する全幅25mほどの航空機※1なので、ロケットほどの発射台は必要とならず、着陸させてのメンテナンスも可能です。後述するような課題もありますが、柔軟に運用しやすい点も人工衛星にはない魅力といえます。

- ドコモが通信装置を搭載する予定のAALTO社製の機体「Zephyr」の場合

HAPSが飛び越えなければいけない壁とは

ここまでHAPSの概要やユースケースを解説してきました。実現が心待ちにされますが、商用化までにはさまざまな壁が存在しているのも事実です。

壁①「機体」

成層圏には「雲より高く天候の影響が少ない」「空気密度のバランスがよく揚力を得やすい」といったHAPSの運用に適した条件が揃っていますが、一方で高度20km付近の気温はマイナス50度前後であり、極寒の環境を飛行し続けなければなりません。そのため、機体には過酷な環境から精密機器を守るだけの剛性・保温性が求められます。また、ソーラー発電だけで機体を飛ばし続けるためには軽量化も必要です。人工衛星は軌道に乗りさえすれば重力と遠心力のバランスで周回を続けられるので、大気中を飛ぶHAPSだからこその難しさといえるかもしれません。

ドコモが通信装置を搭載予定のAALTO社製「Zephyr」は、2021年に18日間、2022年に64日間の連続飛行(無人として世界記録)を達成してきました。AALTO社は、長年飛行機の製造技術・運行経験を蓄積してきたAirbus社の子会社です。その知見を遺憾なく発揮して、HAPSによるさまざまサービスの前提になる飛行性能で他に類を見ない成果を残しています。実際のサービスにおいても飛行性能を活かし、数か月の連続飛行と定期的なHAPSの入れ替えによる継続的な通信の提供をめざしています。

壁②「電波」

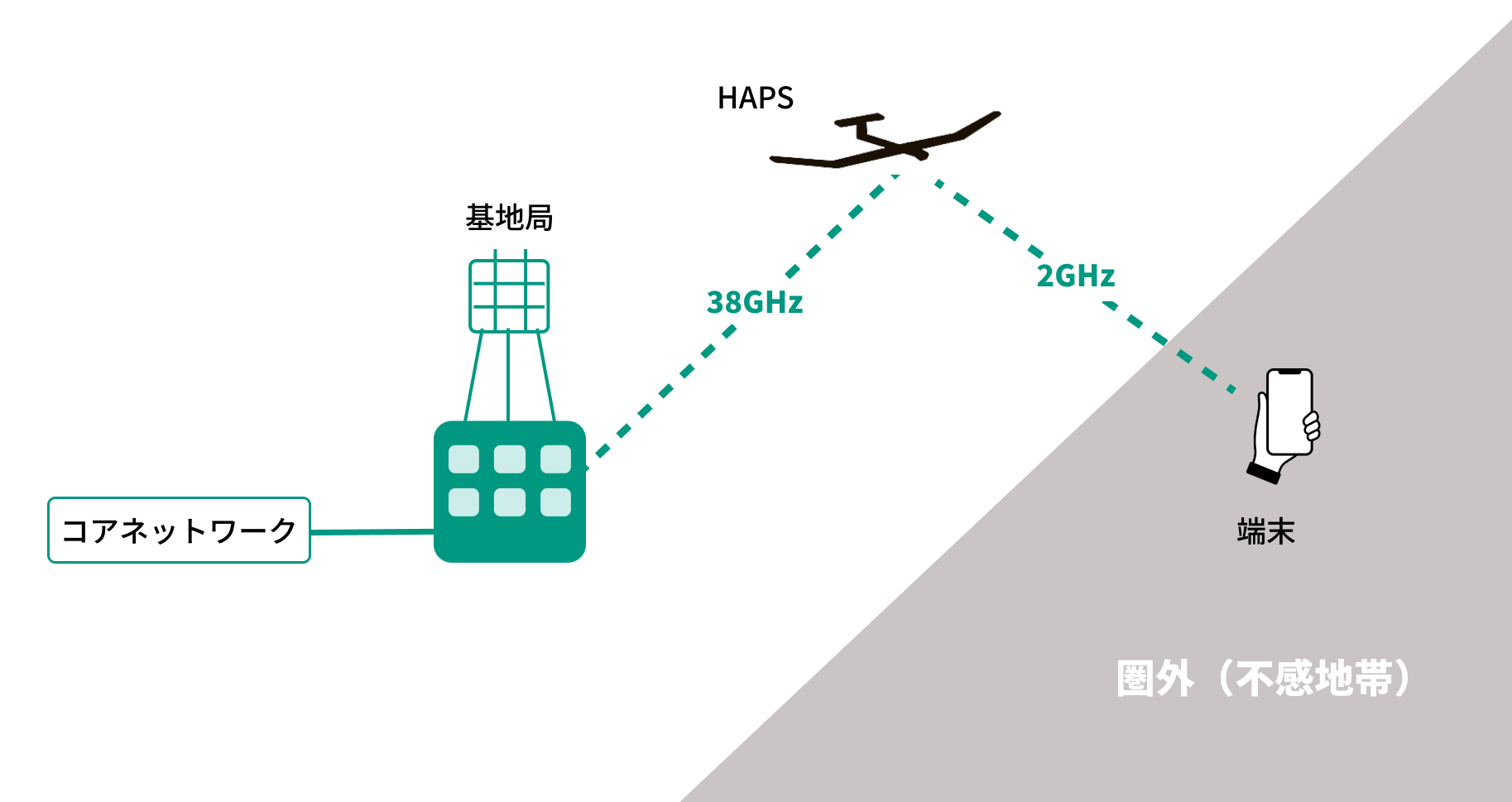

電波は通信事業者が勝手に使えるものではありません。限りある周波数を電波法などのさまざまなルールの中で複雑に調整してはじめて使えるようになります。2025年3月時点では、日本国内でHAPSにどの周波数帯の電波を割り当てるかまさに調整が進められているところです。しかし、技術の開発を進める上でその調整を待っている時間はありません。現在はHAPSに利用可能であると世界規格で特定された帯域の中から、実用化が有力視されている周波数帯でさまざまな検証を進めています。その周波数帯とは2GHzの低周波数帯と38GHzの高周波数帯です。

2GHz帯が想定しているのはHAPSとユーザー端末との直接通信で、HAPSを経由してドコモのコアネットワーク(通信事業者が提供するネットワークの中核)に接続できます。今まで圏外だったようなエリアでも、スマートフォンで通信可能になります。

懸念点はすでに地上局で利用されている周波数帯のため、飛ばす場所によっては電波が干渉してしまうことです。どうすれば干渉を回避できるかが、この帯域における検証の最重要ポイントです。最も有効な対策は地上基地局とHAPSで使う周波数帯を変えてしまうことですが、より柔軟な運用も可能になるようにあえて同じ周波数帯を使う方法も研究中です。その方法では干渉が発生しそうな場所へだけHAPSの電波を止めるという技術が検討されており、さまざまな角度から検証を進めています。

38GHz帯は高速大容量の通信によって、HAPSと地上基地局や可搬型基地局との間の情報伝送を光回線相当の容量でサポートできる周波数帯です。

しかし、38GHz帯の電波が世界規格に特定された当時はそこまでの高周波数帯の電波を上空から照射した前例がなく、未知の試みとなりました。ドコモでは段階的に実証実験を重ね、2022年には世界で初めて高度約14km(成層圏下層)から地上への38GHz帯の電波伝搬に成功。続く2023年には、高度約4kmからではありますが、世界で初めて38GHz帯での5G通信に成功しています※2。その過程で遮蔽物や天候の影響も明らかになっており、今後もフライトによる実証実験を重ねて商用化までの課題をクリアしていきます。

- 実証実験については下記リンクもご確認ください。

■HAPS実用化に向けた成層圏下層からの38GHz帯電波伝搬測定

■世界初、高度約 4km 上空から 38GHz 帯電波での 5G 通信の実証実験に成功

壁③「航空法」

HAPSを商用化していくにあたっては法制度も課題になっており、先述の電波法のほか、航空法もクリアしなくてはなりません。たとえば無人の飛行機でも構造によって「無人航空機」か「無操縦者航空機」に分類され、適用される安全基準や許可される運行方法が変わっていくためHAPSの運用に大きく影響してきます。一方で法律の制定当初にはHAPSのような飛行機が想定されていなかったことから、航空ルール側をHAPSにあわせて考えていく取組みも進められています。課題は残っていますが、それだけHAPSが革新的であることの裏返しといえるかもしれません。

連載第2回では、HAPSの魅力や可能性と課題の両面から見てきました。2025年3月現在も、実現に向けてまさに実証実験が進められています。第3回以降では、実証実験について詳細にレポートする予定です。